台灣10間關心氣候變遷的環境團體,發起11月1日「為氣候而走打造韌性台灣」遊行。(攝影:莊閔茜)

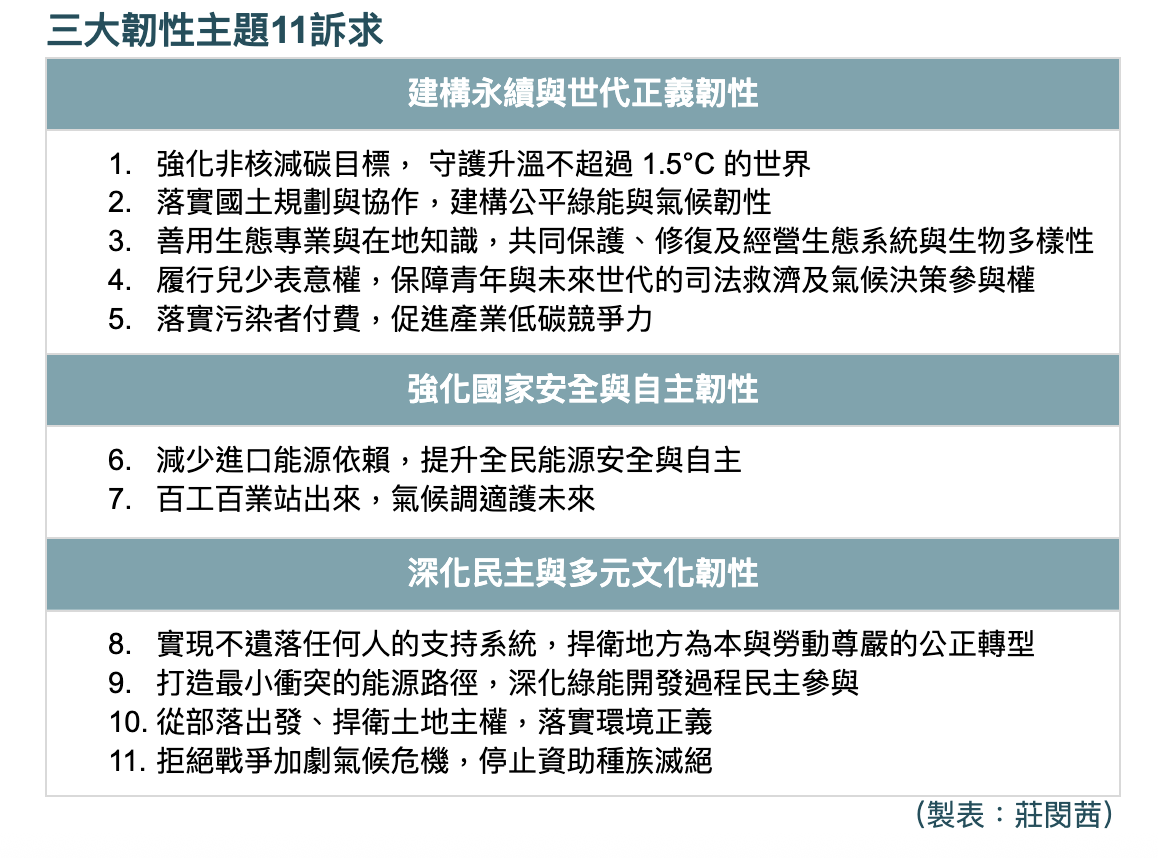

在巴西氣候峰會(COP30)前夕,台灣10個環境團體今(9日)齊聲呼籲政府加嚴氣候承諾,提出3大方向11項訴求。綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣指出,政府應完善國家自定貢獻(NDC 3.0)目標,以具體策略展現減碳決心;地球公民基金會副執行長黃靖庭則強調,政府需以《國土計畫法》為核心,整合能源、農業與環境政策,建立跨部會協作機制,讓綠能發展更公平、有序。

以國土計畫回應氣候風險,環團籲建立整合機制

《國土計畫法》以國土永續發展為核心,針對全國陸域與海域進行空間規劃,作為引導資源保育與利用的重要依據。黃靖庭指出,透過該法框架,不僅能以公開透明的方式進行場址審議,降低社會不信任,也能更全面地回應氣候危機。他強調,從去年花蓮403地震、7月丹娜絲颱風,到近期仍持續影響的馬太鞍堰塞湖災害,都顯示政府急需整合極端降雨、地質調查等長期資料,納入風險評估體系。

若能以氣候風險盤點與土地規劃調整為前提,並預先強化基礎設施,將有助於提升社會與國土的整體韌性。面對日益嚴峻的極端天氣,綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣表示,應化焦慮為力量,凝聚社會各界關心氣候變遷的力量,督促政府履行責任,同時也呼籲民間百工百業共同參與,攜手打造更具韌性的台灣。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜指出,極端天氣已是全行業、家庭的日常,衝擊勞工、攤販、農漁、醫護各產業,其中長者與身心障礙者最脆弱。期許調適要成為地方與中央的基本功,除了可透過公共建物裝太陽能與儲能,打造微電網系統,社會也可以動起來,如社區領養避暑據點、醫療社服網路建立轉介機制等。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯觀察此次COP30前哨戰的紐約氣候週(Climate Week NYC),點出國外大型組織在推動再生能源時,焦點已經從單純的「減碳」效益,擴展到能源安全、創造在地就業機會和降低電費等國安、社會與消費者利益等多面向討論,提高公眾接受度。

台灣首提2035氣候承諾,綠盟:淨零路徑仍待完善

今年台灣首次與國際同步提出2035年氣候承諾,崔愫欣指出,政府應藉由NDC3.0目標展現決心。但當前的減碳目標沒有符合淨零路徑,也缺乏針對能源、運輸、工業等部門的明確策略與治理機制,將削弱政策成效與社會信任。

趙家緯也提到,政府NDC 3.0目標在2050年僅能達到約80%減量,距離法定淨零目標仍有差距,台灣石化與製造業必須積極掌握減碳機會。他同時呼籲政府加速公正轉型,國發會應儘速公布國家公正轉型行動計畫。

即使美國總統川普上任後推行反綠能政策,趙家緯認為全球綠色轉型並未停滯。各國企業仍依循IFRS S2氣候揭露標準,制定具體行動路線。紐約氣候週上,包括福斯與福特在內的多家車廠已承諾採用低碳材料,象徵減碳行動正從倡議階段走向執行與落實。