.jpg)

為讓台灣的氫能政策落地,聯華林德針對台灣的氫能發展提4項建議,包含建低碳氫憑證計劃、投入規劃氫能的基礎設施等。(圖片提供:聯華林德)

編按:氫能有助成為高碳排產業新的節能減碳解方,繼上一篇解析加氫站安全性與各式氫能交運運輸應用後。工業氣體大廠聯華林德聚焦談氫能如何在工業領域、民生家用、發電端發揮減碳效益,並針對台灣的氫能產業發展,提出4大建議,以及借鏡其他國家的氫能布局。

本篇將針對高碳排的工業應用,探討如何藉氫氧策略帶來及時雨;而為使解決方法能落地實踐,國家策略、政府政策更是決定性因素,台灣與其他推動氫能的國家如何規劃?期待擴大視野與想像,協助產業平步「氫」雲。

問題9:除了交通應用,氫能如何在其他領域帶來節能減碳?

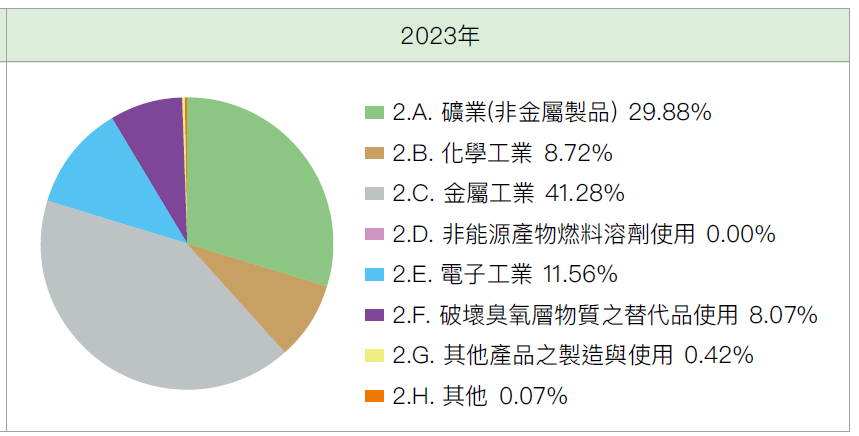

根據環境部《中華民國國家溫室氣體排放清冊報告》,2023年總溫室氣體排放組成中,二氧化碳占95.86%,主要來自能源、工業及產品使用(圖一)。凡涉及高溫冶煉的工業製程,諸如煉鋼、玻璃、水泥、金屬回收等應用(圖二),皆為碳排大戶。許多業者為台灣經濟發展貢獻逾半世紀,面臨國際規範嚴峻,在地設備更新等挑戰,採用創新的節能減碳方案可解燃眉之急,亦是開啟下個榮景的契機。

.png)

圖一:2023年各部門溫室氣體排放量。(圖片來源:中華民國國家溫室氣體排放清冊報告)

圖二:工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量占比。(圖片來源:中華民國國家溫室氣體排放清冊報告)

以鋼鐵業為例,超過9成的碳排來自上游鋼鐵冶煉。鋼鐵冶煉為百年工藝,技術成熟,傳統煉鋼每生產1公噸的鋼鐵會產出近2公噸的碳排。全球鋼鐵產業的二氧化碳年排放量高達37億公噸,占全球碳排量的10%。

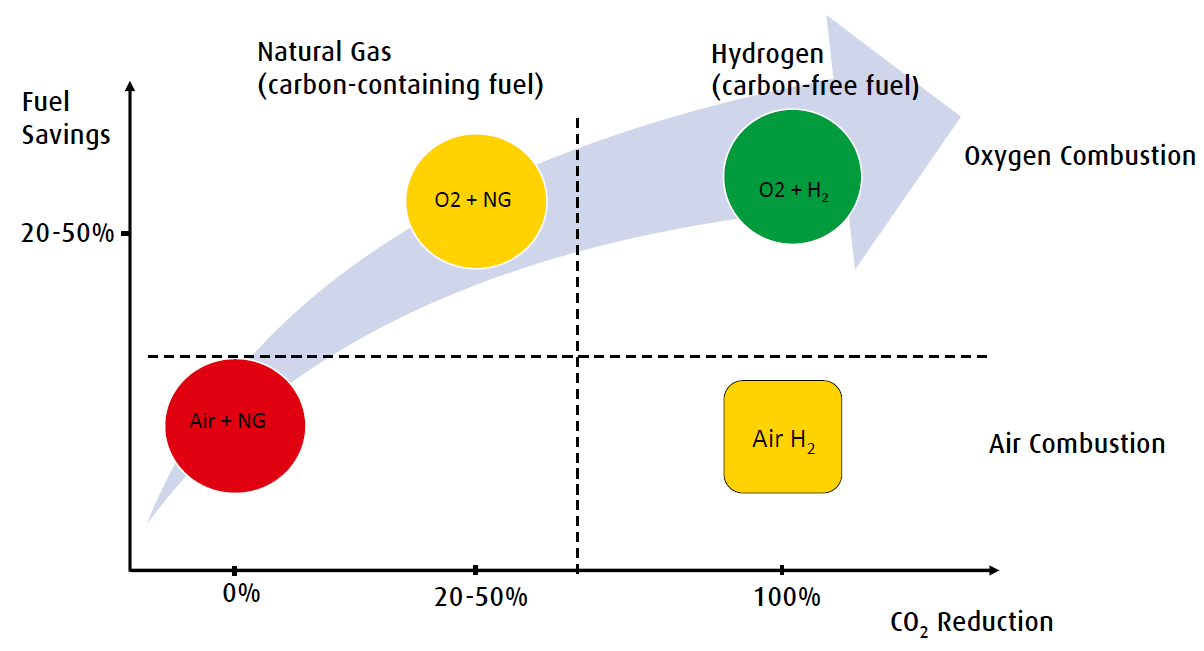

在高溫燃燒過程中注入氫氧,因氫氣燃燒後為水不產生二氧化碳,並能提升燃燒效率,為實踐脫碳的方法之一。考量燃燒技術進程,初期可於傳統燃燒採用富氧或全氧燃燒,中期導入部分混氫燃料,長期採用氫氣全氧燃燒。自空氣燃燒爐升級,從中注入氧氣,注入氫氣,達到節省燃料、提高產量、減少碳排的目標。隨著氫氧比例增加,可節省更多化石燃料,二氧化碳的產出隨之下降(圖三)。

一般而言,以短期全氧或富氧燃燒相較空氣燃燒優勢:

- 提高加熱爐單位面積的加熱速率

- 能耗降低20~50%

- 每單位能源的廢氣量減少約50~70%

- 減少50%氮氧化物排放

以長期氫氧燃燒相較空氣燃燒優勢:

- 能耗降低最高可達60%

- 每單位能源的廢氣量減少約75~80%

- 超低的氮氧化物排放

圖三:金屬冶煉去碳技術路徑圖。

林德Linde在全球各地累積多項案例,開發多種氫氣燃燒方案及燃燒器,不僅實現高效脫碳,更進一步協助業者增加生產力,提高產品品質,活化資本開支,商業方案實際可行。例如瑞典Ovako Steel氫能煉鋼實績,坑式加熱爐(編按:一種工業加熱設備)以氫100% 取代天然氣為燃料,使用Linde燃燒器,無須更換燃燒器可切換使用瓦斯及氫氣。業者可依碳排目標、成本等主客觀條件,調整氧氫燃燒比例與設備搭配,極具彈性。

除了工業應用,氫能可支援民生家用之供暖、熱水、烹煮等(取代瓦斯/電氣),發揮一臂之力。

至於被政府寄與厚望的氫能發電,我們建議:短期內,將再生能源電力直接用於取代發電,其減碳效果可能比用來製造綠氫更為顯著。長期來看,氫能則有潛力透過整合剩餘的再生電力進入電力系統,促進可再生能源的吸收與靈活調度。

氫氣製成後,經儲存、運輸、發電後,可以搭配風力、太陽能等具間歇性發電特質的再生能源,而且額外的再生能源電力可用來生產零碳排綠氫,如此也可減少光電風力的儲能壓力,提升輸電平滑。換言之,綠氫可作爲長期電力儲存,支援工業、交通應用,為貨車、巴士等載具提供燃料。

問題10:為推動淨零碳排進程,針對氫能策略,台灣產官學界可優先致力於哪些面向?

不可諱言,氫能的未來仍不夠明朗,無論在使用規模或應用面都充滿變數。根據國際研究,氫的使用量在2050年將擴增至現在的500倍,並促成約11%的累積減排量,以實現「升溫不超過 2°C」為目標;也有報告指出,氫能將僅在無可替代的減碳選項時,被少量、審慎地使用。

國家策略、施政力道攸關氫能應用、產業發展走向。台灣政策考慮重點:

1.建立低碳氫憑證計劃 (如T-REC和用電大戶條例的履行義務),設立優惠補助,鼓勵業者使用低碳氫。

以國內業者搶購綠電的態勢,要用綠電生產氫氣、製造綠氫恐不符現實。反之,以目前成熟的SMR(Steam Methane Reforming蒸汽甲烷重整)製程,搭配碳捕捉生產低碳氫,則不僅可降低碳排,也是現行生產技術可支應、國內業者可獲取、具成本效益的途徑。

當業者採用、生產低碳氫可反應在碳中和的生產履歷,符合節能減碳獎勵方案,對業者ESG表現、成本效益,形成直接回饋,將能刺激應用、擴大需求,形成正向循環。

2.改進並簡化氫能移動的相關規範和行政流程,建立賦權給統籌跨部門的整合性單位,主動協調中央、地方相應業務。

氫燃料車受交通部管轄,而氫能車所需的氫燃料、加氫站的主管機關是經濟部能源署,因此不論是加氫站設立、氫能大客車示範計畫等方案,從中央到地方需經歷多個部門、單位的反覆討論協調。

凡事都有第一次。期望當台灣第一台氫燃料電池車上路、第一座加氫站開始營運,經歷摸索調整,汲取經驗,可排除不必要的流程,與國外已驗證過的技術規範接軌,如此台灣可充分發揮後進者的優勢,選擇一條清晰、快捷的道路。

目前氫燃料電池車僅可申請到試車牌,對行駛道路有許多限制,例如不可上國道,充滿不確定性,如此使用端自然觀望,嚴重影響業者的市場規劃、投資布局,不利台灣氫能移動的發展。期望盡速完成氫能車的檢測量能,以促氫能車完全上路。

3.擴大車種加入示範運行計畫,非侷限特定車輛以爭取時效、刺激市場,透過引進國際技術拉抬國內業者的能力。

交通部於今年年初於「國家氣候變遷對策委員會——第三次委員會」提出運輸部門減碳行動,以氫能大客車為標的,配合經濟部評估2030年國產氫能車問世。顯見推動力道、幅度皆相當有限。

恐怕需釐清的是,台灣推動氫燃料電池車是為培植國內業者的整車實力,抑或發展低碳氫能經濟、能源轉型,其權重策略將影響整體產業進程。我們沒有像日韓德擁有堅實的製車產業,整車的確是台灣較可發揮的領域。然而,除了等待台廠皆已完備的這段時間裡,應有更多具體作為可創造利基、培育生態系。

除了大客車、地區性巴士,適合氫能燃料電池的載具還有許多應用可能,例如貨車、遊園車、拖吊車、垃圾車等工具車等,其情境、需求、使用者各異。建議開放示範應用,車種載具類別不設限,鼓勵業者投入,透過市場創意,實驗出符合本地需求的應用。

4.投入規劃氫能的基礎設施(供應、運送、應用),提供支持項目,特別在生產綠氫與加氫站建置。

低碳氫將對減碳應用至關重要,如石化肥料生產(約占全球CO₂排放的 2%),或其他過於昂貴的減碳替代方案的應用,例如製鋼、重型運輸與長時間儲能,氫能發展策略應優先支持這些領域,以達成最大減碳效益。

目前由於台灣氫能應用還未施展開來,而台灣幅員不如歐亞大陸遼闊,以氫氣槽車運輸補給即可,國內還不需要液態氫大規模運輸與儲存。未來當氫能應用百花齊放,海外綠氫成本下降,自國外進口液氫、氨氫搭配,滿足國內氫能所需,國內各方專家已積極討論中。

因此,研擬接收站等基礎建設對策,增加對液氫、氫氨的技術了解,著手將先進經驗自國外移轉落地。加氫站的成本遠高於加油站,目前無任何支持獎勵。產業發展有賴政府引領,鼓動業者持續投入。

問題11:其他國家的氫能布局與進程如何?

主要氫能發展國家的策略與進展,簡要重點如下:

日本

政策目標:2017年推出引領全球之《氫能基本戰略》於2023年6月更新:氫能成本降至30日圓/Nm3(以往價格為100日圓/Nm3),使其成本與汽油和液化天然氣相當;而氫的最大供給量將達每年300萬噸(氫氨合計),2050年上看2,000萬噸。

經費與補貼:透過綠色創新基金(約140億美元)、永續轉型綠債(約20.3億美元)補貼低碳氫,並採用差價契約(CfD)支持

國際合作:與歐盟簽署合作協議,並積極與紐西蘭、澳洲等國合作開發海外綠氫專案。

南韓

政策目標:2020年公布「綠色新政」(Green New Deal),推動能源基礎設施進行綠色轉型,擴大低碳能源供應,著重綠氫與低碳氫發展。

現況與實績:「蔚山氫能城市計畫」將建設長達188 公里的地下管線;還締造首座氫船、氫拖拉機等示範案例。

氫能移動:截至2024年底全國共有198座加氫站正營運中,幾乎均由地方市政府經營。以每公里成本計算,氫氣比汽油、柴油或液化石油氣更為便宜。2021年韓國政府為可上路的815輛氫燃料巴士編列補助款;首爾市計畫2030年前將450輛往返首爾和仁川的機場巴士,全面更換為氫能巴士;民間則有現代、SK集團、浦項鋼鐵等龍頭企業,改採氫燃料電池車作為公司的通勤車。

歐盟

政策目標:歐盟2020年推出「潔淨氫能策略計畫」,推廣完全採用再生能源產氫,同時也支持從化石燃料中提取低碳氫能,滿足短期內擴大生產。2025年五月宣布,投資9.92億歐元,資助15項再生氫能生產計畫,涵蓋德國、西班牙、芬蘭、挪威與荷蘭等五國。

產業轉型:歐盟領先全球,最積極將氫能應用導入工業。2022 年「REPowerEU」計畫設定2030 年,於境內生產1,000萬噸、同時進口 1,000 萬噸綠氫,用於重工業、船運、航空、石化鋼鐵等難減排產業之綠能轉型。

現況與實績:歐盟與民間攜手,建立「清淨氫能夥伴」( Clean Hydrogen Partnership),支持氫能產業創新。目前全歐洲已有 20 處「氫谷」,被視為氫經濟發展之重要指標

中國大陸

政策目標:短期採用灰氫搭配CCUS碳捕捉,生產並應用低碳氫,長期則逐步轉向綠氫。2022年由多個政府部門聯合公布「2021–2035氫能產業中長期規劃」,設定三節點任務:2025年初步建立完整供應鏈;2030年以再生能源所產製的氫將被廣泛應用;2035年氫能體系涵蓋交通、儲能、供應等,在終端能源消費的比重明顯提升。

氫能移動:根據TÜV SÜD報告指出,截至2024年底,全球加氫站達1,160座,其中中國約400座,數量居全球之首。目標2025年氫燃料電池車將達5萬輛,300座加氫站;2030年則將上看100萬輛、1,000座加氫站。

氫能除了應用在交通領域上,同時能為工業製程、民生家用、發電帶來減碳效益,長遠來看綠氫還可作為電力儲存。但氫能應用要能真正落地,仍有賴國家的政策力道,決定產業的發展走向。

※ 本文為「聯華林德」合作專欄,此篇為氫能百科最後一篇。

閱讀更多「氫能百科」系列專欄

- 氫能百科1》氫能車崛起?台灣將迎2座加氫站,一文解析氫能源關鍵優勢

- 氫能百科2》加氫站安全嗎?加氫設備結構,船運、航空國際應用案例一次掌握

- 氫能百科3》繼加氫站後,氫能如何開啟工業、發電脫碳之路?4方向推進政策落地

(觀點文章呈現多元意見,不代表《RECCESSARY》的立場)

《RECCESSARY》長期徵稿,針對新能源、減碳議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄reccessary@gmail.com,文章若採用將經編輯潤飾