不少曾宣布要達成碳中和的企業,近日紛紛放棄使用「碳抵銷」達成碳中和,改從供應鏈減碳做起,除了能避免買到不實碳抵銷計畫陷入「漂綠」爭議,也能增加品牌公信力,像是知名品牌雀巢、Gucci、易捷航空都喊話跟進供應鏈減碳。供應鏈減碳有哪些方式?又面臨什麼挑戰,《Reccessary》帶您一文了解。

.jpg)

(圖片來源:Freepik)

全球企業碳排放的來源中,約有高達80%是來自於供應鏈,包含向供應商採購的原料或是運輸等,這其實比企業本身營運所導致的排放還要高出許多。因此,在淨零的路上,下游品牌商往往需要求供應商們一同參與才能實現目標。

以知名品牌Apple為例,自2020年起已透過採購100%再生電力以及碳抵銷,實現了公司本身的碳中和[1]。然而,他們的排放其實有超過九成來自供應鏈,因此他們也立下一系列的供應商合作機制,確保在2030年前可以達成淨零。Apple並非特例,終端產品越屬於消費性產品的產業,通常有越高的排放比例來自其供應鏈,所以如何與供應商一同減碳,將會是企業未來五到十年的重大課題。

供應鏈的影響力不容小覷

下圖一所示的是不同產業的排放源分布,像水泥、鋼鐵等行業,其排放主要來自製程,因此範疇一會占超過六到七成。對這類型的產業而言,敦促供應鏈減碳相對不急迫,主要還是以自身減排、使用再生能源(通常此類產業用電量也會較大)為優先策略。

.png)

圖一、不同產業的排放源分佈[2]

大家或許會有疑問,石油和天然氣以及金屬礦業明顯也不是消費性產品,為什麼範疇三占比會如此高?這是因為他們「售出產品的加工」和「售出產品的使用」會產生大量碳排,而這兩個分類都隸屬於範疇三之下所以造就了這樣的結果。

若看到食品類、資訊科技、醫療照護或金融服務等產業,其主要的成因則常為「購買的產品和服務」和「投資」,前者主要包含原材料的購入,常見的減排方式例如重新設計產品的原料使用或改用再生材料,後者則是在投資前加入其他審查條件,例如金融業放貸時會將企業的永續表現納入評分,表現不佳者可能難以融資。

與供應鏈合作減碳的3種方式

既然供應鏈的影響不容小覷,當然就會有常見的合作減碳方式,包含建立供應商評分機制、導入管理系統及利用產業合作制定計畫等。

1. 供應商評分機制(供應商行為準則)

企業可以將其供應商分成若干個層級,並為每個層級(或每間企業)設立排放基準,對每間供應商的年度ESG表現進行評比,並將評比結果納入每年的採購標準且持續追蹤績效。此方法算是相當直接有力,只要排放基準建立得宜就可以將減碳實踐與採購決策串起來,達到約束效果。

同時,下游品牌商也可以有更深入的參與,例如提供教育、資金或技術建議,讓供應商可以快速進入狀況。例如惠普(HP)便有建立供應商評分機制,也會定期提高對供應商環境管理的標準[3],另外,他們更因此找到降低營運成本的機會,那就是運輸其Visual Collaboration Studio產品時從空運改為海運,這麼做讓每批貨物節省了7,000美元、900噸二氧化碳。

2. 導入數位化管理系統

此方法特別適用於能源管理以及碳排放管理,傳統的手動輸入對於擁有許多供應商或營運據點的企業來說管理相當不易,且各自在計算時所遵從的準則、排放係數可能太過發散,導致數據失真,因此若企業可以導入管理系統,不僅可以提升管理效率,還可以提升資訊透明度,並進而發現問題加以改善,例如透過能源管理系統可以在電力消耗異常時及時發現並作改善。

目前導入數位化管理系統的企業已逐漸增加,系統本身也持續在升級,未來系統兼具綠電憑證管理、碳資產管理也可能成為常態。例如鴻海已建置供應商碳管理系統,要求大家上傳經過驗證的年度碳排放量、單位產值碳排放與減碳績效等數據,並進行節能減碳績效考核,考核結果會作為供應商訂單增減及優選劣汰的依據。

3. 產業合作制定計劃

在同一產業之間發起倡議,不僅可以有效管理供應鏈,更可以讓有共同供應商的企業減少報告和數據管理負擔,只需要以單一格式提交一次環境數據。有別於前述的管理系統多僅限於企業與自己的供應鏈,此處的合作計畫涵蓋範圍更大,可以達到帶動整個產業減碳的效果。

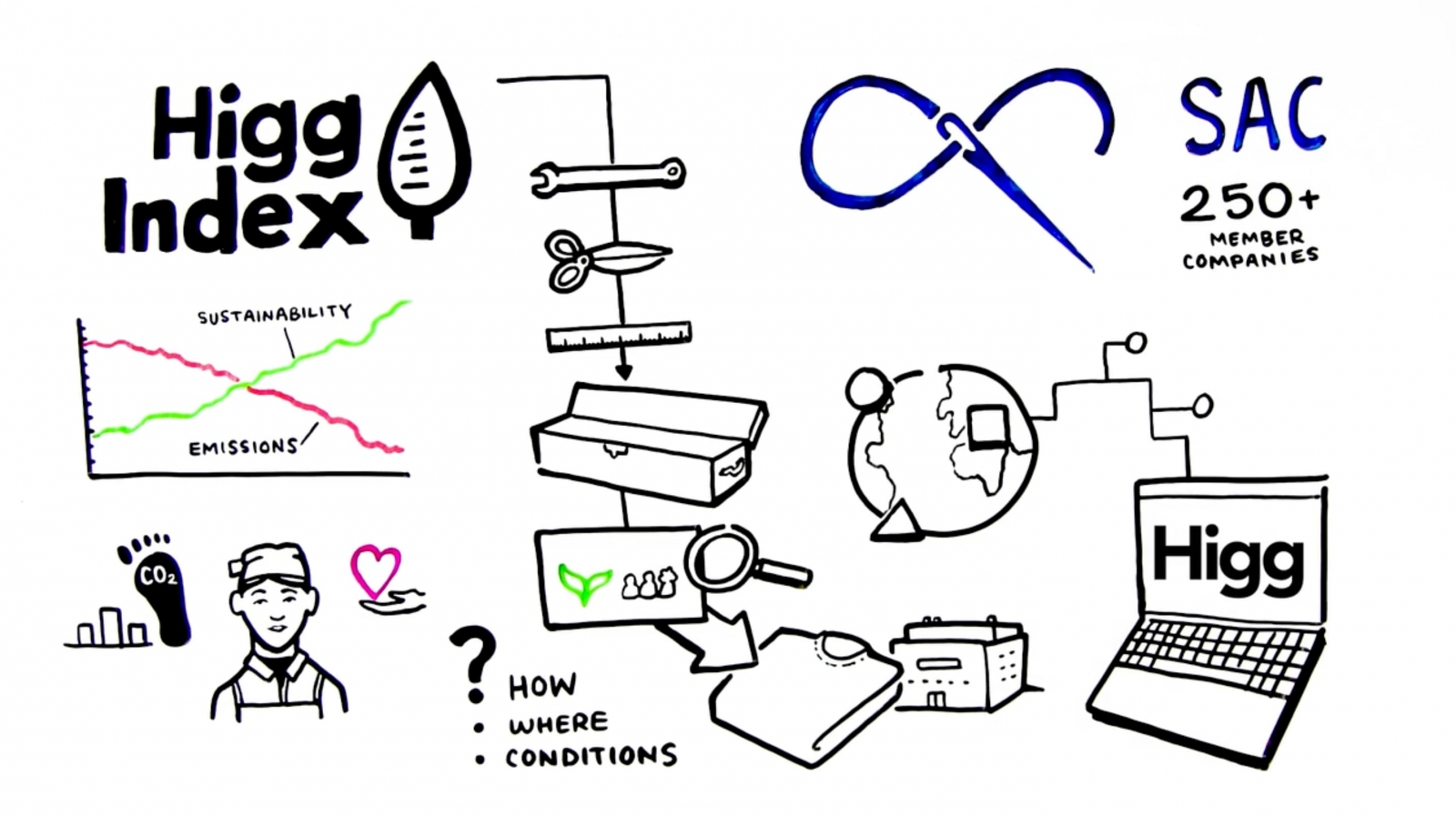

知名的案例像是永續成衣聯盟開發了Higg指數,幫助無論規模大小的鞋業及紡織業利用產品生命週期各階段評估對環境、社會及勞工績效的影響並辨別改善機會。參與的會員廠商可以透過輸入製程資料或以自行計算的方式提交數據,經過平台合作的第三方機構驗證後就會公開,讓其他會員進行比較和選擇。

Higg指數是一套可衡量價值鏈永續性的工具(圖片來源:永續成衣聯盟)

供應鏈減碳的趨勢與挑戰

供應鏈脫碳正逐漸成為趨勢,然而其發展進程仍有一些挑戰有待克服。首先是與供應商建立減碳共識的困難,對於一間品牌商而言,它的供應商可能有數百家企業,其中還可以分成很多層級,越往外層的供應商單一規模可能愈小,此時若要求它們減碳,小型供應商可能會因為覺得太麻煩或成本太高選擇捨棄訂單,因此如何在維持合作關係的前提下提升供應商們的減碳積極度,就變成了首要的難題。

其次是數據搜集困難,範疇三的排放可以細分成15個類別,而每間公司也都還有自己的上、下游供應商,因此對於擁有數以萬計的產品且供應商流動性大的公司來說,要搜集到完整的數據尤其艱鉅,這也是為什麼當前很多企業需要積極導入數位管理系統。

總結來說,儘管許多行業的主要排放都是範疇三,但細究其成因可能差異很大,合適的減碳策略也會大相徑庭,所以企業在擬定供應商合作計畫時,還是需要將產業特性考量在內才能提升執行的可行性。

[1] 此處的碳中和有將範疇三排放納入計算(公司本身所產生的,例如員工通勤、在家工作等)。

[2] 數據統計引用CDP報告。

[3] 包含減排目標的設定、碳排放第三方驗證等。