根據碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)組織的統計,截至目前為止,全球有超過1200家企業正在實施內部碳定價,並以平均每年10%以上的速度增長。如此快速增加的關鍵原因是氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,以下簡稱TCFD)將其視為重要的評估項目之一。因此,可以預期企業在未來不僅需要每年出具財報,同時也需要出具氣候報告。不同於永續報告書,氣候報告更強調將風險量化,並與財務表現連結。在TCFD可能必須為企業所採用的狀況下,也就造就內部碳定價實施的必要性。

為什麼企業應該實施內部碳定價?

內部碳定價被列為重要評估項目的主因是其帶來的三個效益。首先是作為投資決策參考,常見的作法為導入「隱含價格」或「影子價格」。舉例來說,企業可根據曾經實施過的減碳項目,計算出平均單位減量成本作為隱含價格。當減碳行動的成本低於隱含價格時,其意義為鼓勵企業對其進行投資,反之則應暫緩該項投資。以安斯泰來製藥(Astellas)為例,其愛爾蘭工廠在2011年時提出了自建風機的投資案,然而當時評估每單位的減碳成本為每噸840美元,高於其設定的隱含價格每噸730美元,因此決議暫緩執行;直到近年隨著風電與光電的建置成本下降,單位減排成本降至低於730美元後才開始逐步投入此類再生能源投資。

其次為加速低碳轉型與創新,常見的作法為採用「內部碳費」以創立氣候資金。內部碳費係指將企業內部各事業單位的排放量轉化為日常營運成本,計算方法為各單位排放量乘以事先制定的費率,並繳納該金額作為企業的減碳基金,供企業減碳投資或獎勵減碳使用。內部碳費制度也同時促成企業內部建立減碳共識,將資源引導到低碳投資。知名的企業案例如微軟,其將全球100多國的營業據點都納入管制對象,收費範圍涵蓋範疇一、二和三[1],費率公式為內部基金需求÷特定期間排放量。2020年起改採分項目每噸USD 5-15不等的固定費率,所得的資金用於再生能源採購、排放抵換投資以及環境技術創新。

最後一項為促使企業達成減碳目標,常見的作法為使用「內部排放交易」或「內部碳費」以改變員工行為及推動各式節能專案等。內部排放交易與歐盟排放交易(ETS)的運作邏輯類似,即先建立減量目標再分配許可排放量,幫助企業達成目標。該模式將排放額度分配給各個受管制部門,各部門可以自行規劃減碳措施或向其他部門購買額度,其價格水準由供需決定。知名的企業案例如英國石油公司BP,其以各事業單位年排放量減少1%為標準進行核配,並為所有配額編列序號、標註年份及發放單位等,以便後續交易與追蹤流向。而後,其美國阿拉斯加油田事業因未達成目標,故向美西中洲天然氣探勘與採集事業購買額度,配額價格區間落在每噸7美元到36美元左右。

綜合前述三個主要效益,企業可以根據己身的需求與目標,選擇合適的定價方式。目前全球企業採用的定價方式分佈如下圖一。

.png)

圖一、不同內部碳定價方式的使用比例[2]

不同產業與地區的實施現況

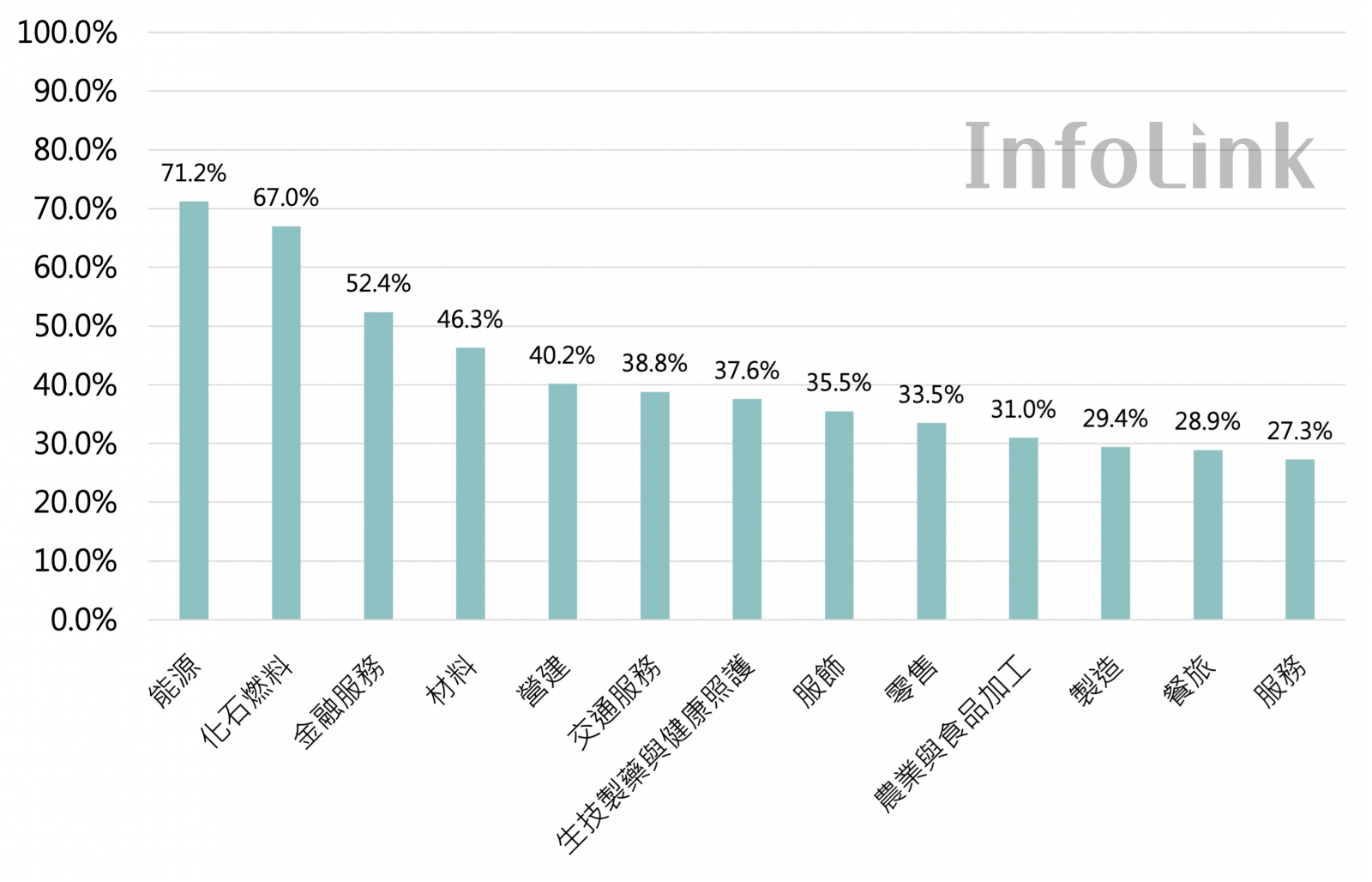

雖然內部碳定價制度已逐漸普及,其在不同產業的使用比例仍有顯著差異。目前而言,能源與化石燃料產業受氣候變遷的衝擊較為明顯,加上同時是許多碳排放管制機制的首波目標對象,因此有高達六到七成的企業已開始實施內部碳定價,例如殼牌和英國石油公司BP。此外,由於金融業積極導入TCFD和CDP以評估投資組合的環境風險,使其實施比例快速增加,年增幅達約6%。

圖二、採用內部碳定價的產業分佈

若以地域劃分,目前實施內部碳定價的企業仍多位於歐洲。然而,以增長幅度而言,亞洲表現最為出色,2022年相較2021年已有10%的增幅(歐洲地區的增幅為5%左右),增加部分主要來自中國企業。在未來兩年內,亞洲地區預計新增520家企業導入內部碳定價,大幅超過歐洲的360家、美洲的250家及非洲的20家,反映了亞洲企業對於淨零趨勢的危機意識與積極佈局。

內部碳定價適用對象

內部碳定價屬於由上而下,配合企業內部評估與各項減碳措施的實踐,以改變原有的營運行為並提升企業競爭力的碳管理策略工具,從價格制定方法、應用制度的建立到各部門的落實都需要經過縝密的設計與定期修正。企業實施該制度的動機可分為推動低碳投資、提高能源效率和改變內部行為等,均屬於自發性而非來自外部壓力。因此,內部碳定價適合已有碳排放數據、減碳壓力較小或已達成相關製程優化的企業實施;針對有急迫減碳壓力的企業,改變物料、製程和投入節能措施則仍是當務之急。