.jpg)

(圖片來源:iStock)

在 2025 年全球永續發展週期中,進入了關鍵的「降速換檔期」。在此期間,「漂綠」(greenwashing)與「噤綠」(greenhushing)現象交互作用,正在重塑永續發展的生態格局。兩者雖具不同特色,卻同樣反映企業組織於永續行動與聲明間的落差,對市場資訊透明度、消費者信任與企業組織聲譽均帶來挑戰。為此,部分國家已著手建立及修訂相關規範,藉以引導企業組織永續行為,將永續理念更深入地納入企業組織核心策略與運作實踐。

言行不一的兩張面孔:揭開「漂綠」與「噤綠」的本質與動機

「漂綠」一詞現今我們廣泛延伸為指「企業組織在溝通環境績效與實際作為之間存在不一致」的現象。具體來說,「漂綠」泛指企業在永續性聲明中,當其環境績效相關內容缺乏真實性、證據或可能產生誤導時的情形。這類聲明可能影響消費者、投資者及企業組織內部員工等利害關係人對企業組織環境績效或其產品、服務環境效益的認知。該詞也可用於描述企業組織發布不完整或表述模糊的永續報告,以及未充分揭露負面永續績效的行為。

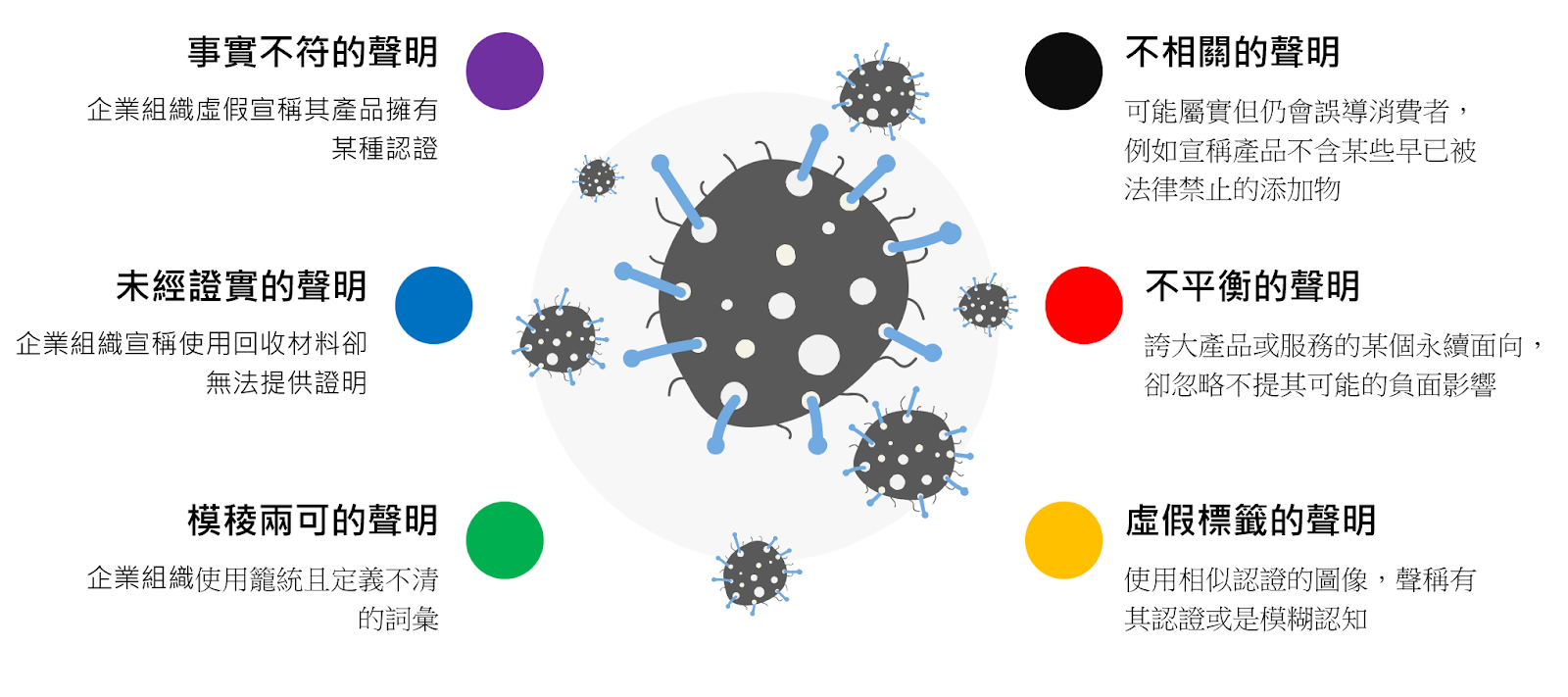

漂綠表現形式多樣,從公然欺騙到溝通不當,甚至是設定不切實際的永續目標等,都屬於漂綠的範疇 。漂綠以以下六種類型最為常見:

(漂綠六種常見的型態/圖片來源:執行副總 陳建佑整理)

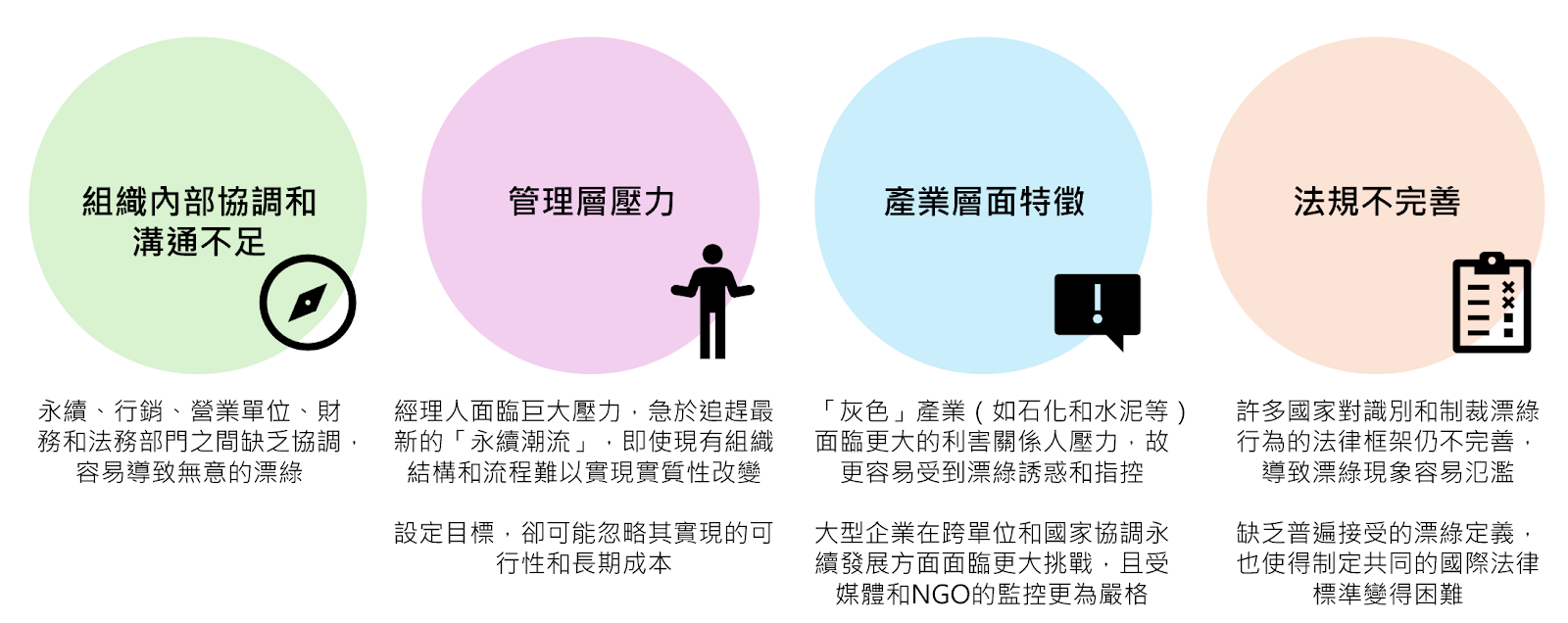

引動漂綠現象的根本原因,在於企業組織面臨外部要求成為永續典範,但內部行動尚未跟上的落差,而這些壓力來自競爭、投資者、消費者趨勢、商業夥伴及 NGO 監督等多元面向。雖然企業組織能迅速展現永續表象,但要真正改變策略與流程相對困難,因此易出現言行不一、誇大永續績效的漂綠現象。

(漂綠動機/圖片來源:執行副總 陳建佑整理)

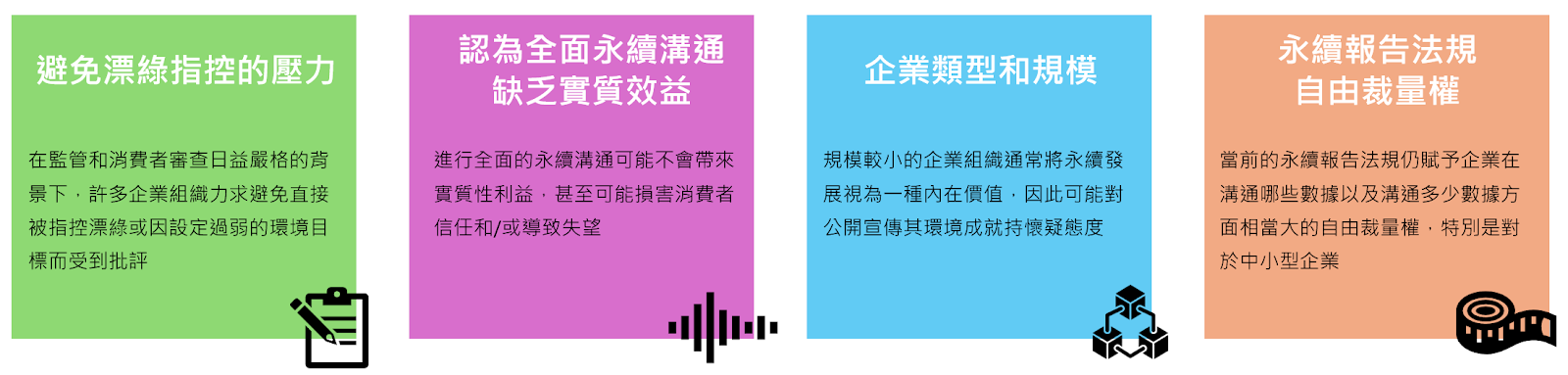

相對地,與漂綠的過度宣傳永續績效不同,「噤綠」(greenhushing)則是一種刻意而為的策略,指的是企業組織選擇性地隱瞞或低調處理其永續實踐相關資訊,不向客戶和利害關係人公開。例如,企業組織可能決定不公布詳細的氣候目標,或者對如何達成這些目標的資訊隱瞞、保持沉默。噤綠現象的出現,歸類於以下幾個主要原因:

-

ESG 與永續的政治化:近年於全球部分區域掀起了一股「反ESG」浪潮,將環境、社會和公司治理(ESG)議題視為一種政治化的意識形態。企業為了避免捲入這類政治爭議,選擇對其努力的永續成果保持低調,或是更極端地抗拒採取永續行動與宣告承諾。

-

市場認知偏差:部分市場參與者可能存在一種誤解,認為「掛上永續」名詞的產品或服務,其品質可能相對低劣或有其他意圖。為了避免產生這種負面印象的疑慮而影響產品或服務的市場接受度,企業組織選擇不溝通其永續績效。

-

利害關係人(尤其是投資人)的嚴格審視:隨著永續投資的興起,投資人對企業組織的ESG表現有著越來越嚴格的審查和要求。為了避免因未達到預期的高標準而引發質疑或潛在的法律風險,一些企業組織寧願不公開過多細節,以減少外部壓力。

為此,2024年一份全球調查報告顯示,18%的公司未公開其氣候目標,而58%的公司承認已減少其整體永續溝通 。

(噤綠4大動機/圖片來源:執行副總 陳建佑整理)

「說太多」或「說太少」都是錯?漂綠與噤綠雙重風險下的信任危機

企業組織的資訊揭不僅是一場信任考驗,更是一場規範競賽。無論是過度包裝的「漂綠」,還是刻意隱瞞的「噤綠」,都可能對企業組織造成深遠的負面影響。

漂綠會削弱消費者與商業夥伴對品牌的信任。品牌聲譽受損後,信任難以在短時間內恢復,甚至引發「品牌仇恨 (Brand Hate)」。在 B2B(Business-to-Business)環境中,漂綠也削弱了合作夥伴彼此間的信賴,使合作維繫變得困難,合作夥伴亦可能因此受到「感染風險(Infection Risk)」,意即其自身品牌形象、聲譽,甚至市場表現,都會因與漂綠企業的合作而受到負面影響,如同被傳染一般,進而損害自身的商業利益與信譽。

在內部亦可能動搖員工的價值認同,引發道德異議與工作動力的下滑。隨著監管趨嚴,漂綠也帶來合規與訴訟風險,需付出更多成本以佐證聲明,否則可能面臨重罰或集體訴訟。根據氣候變化訴訟資料庫(Climate Change Litigation Databases)顯示,近年因公司氣候聲明而引發的漂綠案件會造成經濟損失。相較之下,綠噤雖道德爭議較小,卻同樣損害問責與透明度,使外部難以客觀評估企業的 ESG 表現與永續承諾,間接阻礙整體永續實踐的推廣。

在全球監管陸續落地的趨勢下,歐盟、英國與美國皆推出針對綠色聲明的專門規範,強化永續資訊的可信度與一致性。

| 地區 | 法規名稱 | 發布年份 | 主要內容 | 補充說明 |

| 歐盟 (EU) | 2024 |

| 強調打擊未經證實或誤導性的漂綠聲明 | |

| 預計2025 |

| 正在制定中,將強化執行面要求 | ||

| 英國 (UK) | 2021 |

| 規範目標為防止誤導性綠色行銷 | |

| 2024 |

| 補強金融領域中的綠色聲明透明度 | ||

| 美國 (US) | 長期實施,非正式法律 |

| 常作為集體訴訟依據 | |

| 2023 |

| 針對漂綠基金名稱提出嚴格投資比例要求 |

(全球漂綠法規列表/圖片來源:執行副總 陳建佑整理)

從迷霧走向清晰:破解永續信任危機的3大關鍵行動

在「漂綠」與「噤綠」交織的風險中,企業組織正處於信任與透明度的十字路口。面對利害關係人的高度期待與監管機構的日益關注,唯有主動出擊、深耕誠信,才能在永續發展的浪潮中立於不敗之地。以下三項關鍵行動,有助於企業組織由內而外強化其永續信譽走出綠色迷霧:

行動1:打造透明可驗證的永續溝通,告別「說一套做一套」

解決「言行不一」的問題,必須從「資訊誠信」做起。企業組織應建立嚴謹的永續數據管理系統,確保報告內容的準確性與完整性,並定期發布透明、可供第三方查證的永續報告,以杜絕模糊聲明與虛假包裝。

此外,避免使用籠統詞彙如「綠色」、「友善」、「環保」、「永續」等,除非能清楚說明其具體實施方法和驗證依據。公開明確的永續承諾並定期更新進展,即使面對挑戰,也應坦誠應對,方能減少噤綠疑慮,建立真正的信任關係。

行動2:讓永續 DNA 深植企業組織核心,不只說更要「做」

真正的永續不應僅止於溝通策略,而應成為企業組織決策與文化的根基。從董事會層級推動永續轉型,將其納入組織策略與績效指標,是避免漂綠與應對外部質疑的根本之道。

同時,加強永續部門與行銷、研發、財務、法務等部門的協作,確保對外訊息與實際行動一致。更重要的是,企業組織應投資於具實質影響力的永續創新,如再生能源、循環經濟與永續供應鏈管理,從源頭提升環境績效,而非停留在表面工程。

行動3:主動擁抱永續法規,提升法規敏感度,化被動為主動的「超前部署」

隨著全球反漂綠監管逐步到位,企業組織須積極掌握法規動態,避免因認知落差而誤觸紅線。建議設立專責團隊,追蹤歐盟《綠色聲明指令》、英國《綠色聲明守則》與美國《綠色指南》等最新政策,並進行定期的合規性檢視與風險評估,避免誤觸法規紅線

同時,永續與法務部門需建立緊密合作機制,確保每一項環境聲明在符合法規之餘,也反映出企業組織真實的承諾與努力。

然而,要徹底解決這些問題,仍需要企業組織自身樹立誠信原則,加強內部協調,並認識到透明度和真實溝通才是建立長期信任和實現永續發展的基石。推動企業組織將永續發展目標劃入策略規劃的範疇、營運管理及績效評估體系,實現從「表面合規」到「價值創造」的根本轉變,達成永續轉型的實質發展。

※本文轉載自《CSRone》,原文連結在此。

(觀點文章呈現多元意見,不代表《RECCESSARY》的立場)

《RECCESSARY》長期徵稿,針對新能源、減碳議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄reccessary@gmail.com,文章若採用將經編輯潤飾。