.jpg)

2025年是台灣碳定價政策發展的關鍵時刻,若碳費制度遭到弱化,將動搖台灣提升氣候目標的整體規劃與決心。(圖片來源:iStock)

編按:2025年是台灣碳費制度上路元年,也是碳定價政策落實的關鍵時刻。近期因應美國關稅與產業壓力,碳費政策出現調整,引發對其減碳成效的質疑。台灣氣候行動網絡研究中心研究員林雨璇檢視制度配套與潛在漏洞,呼籲避政府避免削弱政策力道;同時深入分析《巴黎協定》第6條的國際碳權發展與歐洲爭議,提出國內應如何在制度設計上嚴格把關。

2025年是台灣碳定價政策發展的關鍵時刻,不僅是台灣首次與國際同步提出加強版的國家自定貢獻(NDC),也是正式邁入碳排有價的第一年。

歷經多年討論,台灣終於在去年確立碳定價制度藍圖,設定至2030年以碳費為主的路徑。然而,在碳費上路之際,卻遇上美國總統川普提出對等關稅政策,導致台灣碳費政策似乎又起波瀾,產業界出現要求延緩或免徵碳費的聲音。為此,環境部隨即宣布延後自主減量計畫的繳交期程,並放寬高碳洩漏風險行業的適用門檻,作為因應。

儘管這些舉措應屬短期因應,但若碳費制度再次遭到弱化,不僅將削弱碳價訊號,也恐進一步動搖台灣提升氣候目標的整體規劃與決心。與此同時,與碳定價政策和NDC息息相關的《巴黎協定》第6條也有許多新的討論和進展,也應再度審視國際碳權在整體氣候政策中應扮演的角色。基於此,本文認為,台灣不應再緩徵碳費,並應嚴格把關高碳洩漏風險行業適用資格,避免進一步犧牲碳費成效。同時,也應審慎使用國際碳權作為NDC的達標工具,避免損害碳費效力與國內減排努力。

碳排大戶受衝擊有限,碳費制度不該再鬆綁

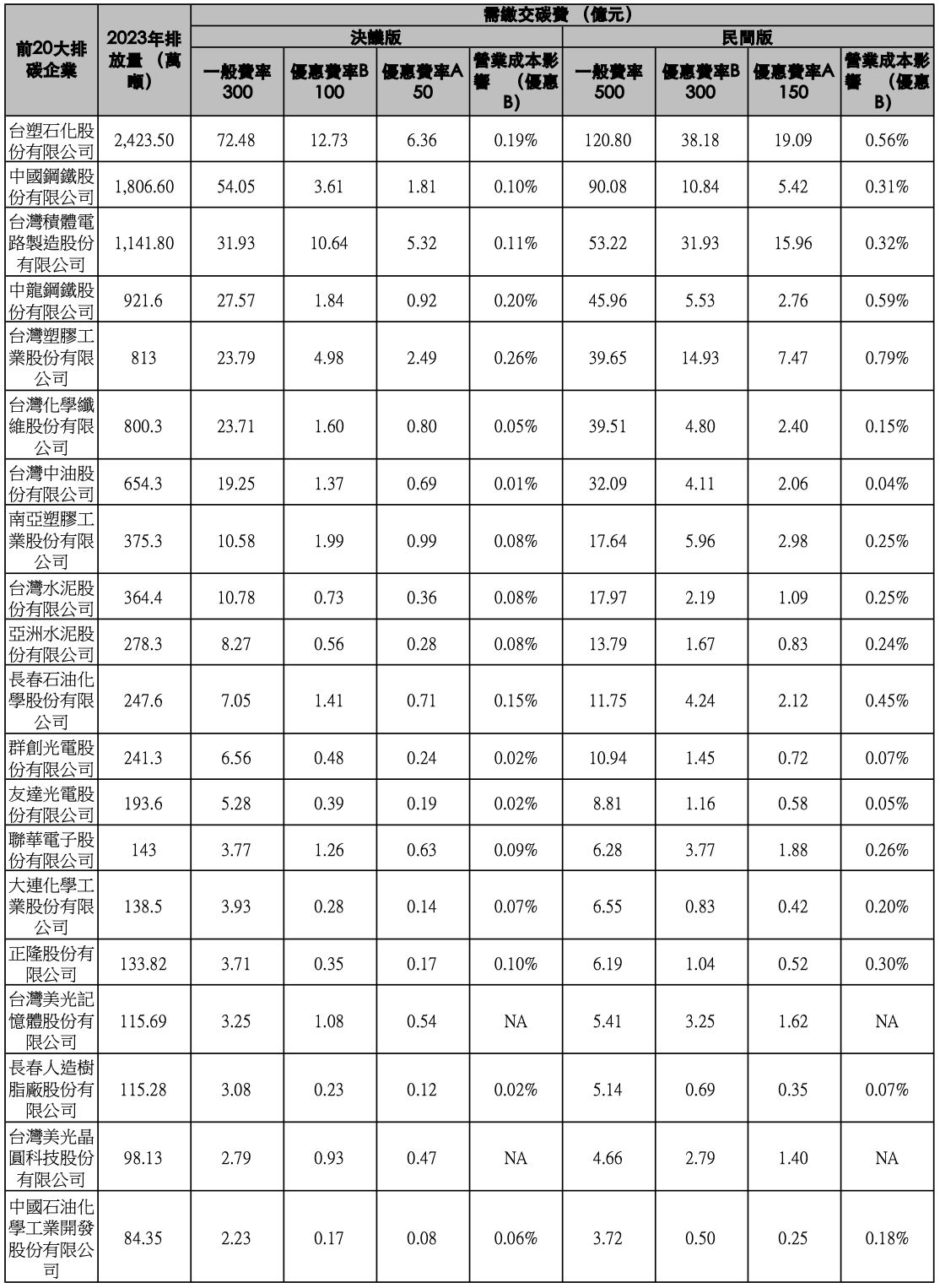

首先,根據環境部調查,約有8成企業有意願申請自主減量計畫。若以此為前提,推估台灣前20大排碳企業將適用優惠費率B,並進一步評估其對於營業成本的實質影響,企業因繳納碳費所增加的營業成本幅度僅為0.01~0.26%,影響幅度極為有限。事實上,政府在碳費制度的設計階段,便已經囿於種種因素提供企業多項優惠措施與過渡機制,包括緩徵一年、2.5萬噸免徵額、放寬目標年燃料排放標竿值、高碳洩漏風險行業排放量可打2折、碳抵換上限高達15%等。這些優惠措施在回應企業各種訴求的同時,卻也大幅降低碳價。

如表1所示,相較於民間建議的費率版本,企業實際繳交的碳費已經減少6成多左右,顯示碳費政策已給予企業相當多優惠。其次,前20大排碳企業如台塑化、中鋼等企業在針對美國關稅影響受訪時已指出,美國對等關稅的直接衝擊相對有限,因其在出口美國市場的佔比不高。換言之,環境部也應避免受到企業過度誇大對等關稅影響而放寬碳費規範,應明確提出可取得高碳洩漏風險行業的認定標準,並將標準明確公開,供民間檢視及監督。綜上所述,碳費制度原先便已經提供足夠的配套措施,環境部亦已提出2項應對措施減少受關稅影響企業負擔,實不應再延後徵收碳費的期程。

表1、20大排碳企業的預計碳費繳納額以及營業成本影響

備註:已考慮碳洩漏風險調整係數及因應美國對等關稅可申請列為高碳洩漏風險行業,唯同一企業下的排放源應登記業別差異,不一定均適用碳洩漏風險調整係數。

碳費成效大打折,寬鬆優惠、制度漏洞待補強

然而,前述的配套措施與調整,不應以犧牲碳費的減碳成效為代價。根據環境部初期在碳費子法通過時的估算,碳費預期可減少3,700萬噸碳。但近日發布的新聞稿,此數字已被下修為僅剩3,000萬噸碳,差距高達700萬噸碳,足見碳費制度的減碳成效被大打折扣,對此,應儘速重新檢討碳費制度設計,包括補足制度漏洞並調整過度寬鬆的優惠折扣,逐步提升碳費費率,發揮碳費作為政策工具應有的效力。

台灣減碳工作已無餘裕可以浪費,不僅歐盟、英國都推出碳邊境調整機制(CBAM),其他國家如美國、澳洲、加拿大等國亦在積極研擬中,如美國參議員近期再度提出《外國污染費法案》(Foreign Pollution Fee Act, FPFA),擬針對碳強度高於美國的國家課徵高額稅率。換言之,若此刻仍選擇弱化碳費制度,不僅難以達成自身的氣候目標,恐也無助於台灣企業日後的出口競爭力。

國際碳權納入NDC,為什麼在歐洲引起爭論?

除了碳費作為達成減碳目標的關鍵政策工具外,台灣亦著眼於國際合作機制的可能性,環境部與外交部共同針對「榮邦計畫」下的旗艦計劃「新能源與碳權合作」進行研議,欲與友邦建立碳權國際合作,開發國際碳權。

延伸閱讀》台灣如何透過碳權外交接軌《巴黎協定》?解析「榮邦計畫」下的綠色新機與風險

日前,《巴黎協定》第6.4條監督機構的主席Martin Hession與副主席Maria AlJishi[1]在共同投書中指出,過去兩年間,第6.4條已取得若干進展,包括建立管理逆轉風險的機制、引入強制性的環境和人權保障及獨立的申訴和上訴流程。今年5月則通過了新的基線標準,在此標準下,專案被要求必須採取更為保守的基線,不會因為小幅度的改進便可獲得碳權,可能的方式包括要求專案至少需減少相較於歷史排放量10%的碳排放,或是以同業最佳表現為基準,要求每年至少下降1%,透過這些方式降低過度核發碳權的風險。Hession與AlJishi重申,《巴黎協定》第6條需避免重複過去清潔發展機制(CDM)的錯誤,也預告《巴黎協定》第6.4條的第一批碳權預計會在今年下半年進行核發。

除此之外,歐盟也針對是否採用第6條碳權來幫助實現部分2040年目標進行辯論,包括德國、法國、義大利、波蘭、匈牙利已表態支持納入國際碳權機制,但此舉卻也引發反彈,如Sandbag、CAN Europe、Carbon Market Watch等組織共同簽署聯合公開信,呼籲歐盟政策制定者應拒絕使用《巴黎協定》第6條下的國際碳權來實現2040年氣候目標和NDC的提案。他們指出,若過度依賴碳抵換,恐將注意力從國內行動轉向外部抵換,削弱歐盟自身氣候的企圖心,破壞歐盟作為氣侯行動領袖的國際聲譽,並導致重要的結構性改革被推遲。此公開信認為,歐盟應該要實現一個完全符合科學的國內目標,到2040年淨減排至少90%[2]。

除此之外,歐盟氣候諮詢委員會(European Advisory Body on Climate Change, ESABCC)[3]同樣也指出若歐盟允許採用國際碳權來達成目標,恐會導致原本應投入於經濟轉型所需的資源遭到移轉,並警告國際碳權雖看似具成本效益,但對於環境完整性卻構成重大風險。相關爭議也延伸至是否應將第6條碳權納人EU ETS的討論,如綠黨議員Michael Bloss及多個非政府組織皆強烈反對,認為過去引入CDM的經驗已經證明此類碳權品質參差不齊且會破壞ETS制度,造成投資不確定性。

延伸閱讀》歐盟擬2036年開放海外碳權抵銷,為何開發中國家喊利多、環團卻反彈?

.jpg)

歐盟氣候諮詢委員會示警,國際碳權雖看似具成本效益,但對於環境完整性卻構成重大風險。(圖片來源: iStock)

瑞士碳抵換政策挨批,低品質碳權成國際隱憂

根據Bloss的觀察,引入碳抵換的可能性已導致許多產業將重心轉向規劃國際抵換,而非著眼於投資長期的清潔技術。此外,德國應用生態研究所Öko-Institut[4]也強烈警告,若將國際碳權納入ETS,恐破壞其來之不易的制度完整性,弱化碳價誘因,從而影響去碳化進程,並使資金流向歐盟以外地區,更何況目前第6條的執行規則雖有進展,但仍缺乏足夠的透明度和品質把關機制。Carbon Market Watch[5]近期針對《巴黎協定》第6.4條下即將核發的首批碳權進行分析,便發現位於緬甸的清潔爐灶專案(PoA 10415)嚴重誇大其減碳效益接近27倍。

除歐盟外,瑞士欲使用國際碳權達到NDC也同樣備受批評。如350.org[6]便批評瑞士仰賴碳抵換,不僅分散了國內減排的注意力,且這些碳權通常由低品質的碳權組成,並未構成真實的減排量,350.org強調應該要專注於再生能源的投資,化石燃料補貼的消減,並制定國內政策,以確保公正和有效的轉型。同樣,Climate Action Tracker[7]也批評瑞士的NDC抵換缺乏透明度,恐為其他國家開創糟糕先例。

為國際碳權把關,德國研究機構提6點建議

對比台灣,台灣也正規劃透過國際碳權來達到部分NDC目標,然而,在進行相關規劃時應確保國際碳權品質,以及相關的制度設計不會損及台灣碳費在減碳以及籌措收入上的成效。Öko-Institut針對歐盟在思考《巴黎協定》第6條的使用提出數點建議與警示,亦可供台灣社會在思考第6條時作爲參考,包括:

- 將第6條作為氣侯融資工具使用,而非用在實現自身的氣候目標。如此可有效提升國際氣候資金流動,同時避免削弱各國的國內氣候行動。

- 過往經驗顯示,多數的碳權品質具有疑慮,甚至不具氣候效益。第6條雖可引導氣候資金進入新興經濟體,但卻可能讓地主國為了出售更多國際可轉讓減緩成果(ITMO)而設下寬鬆的NDC,反而無助於產生額外的全球減排效果。

- 可允許企業在一定限制內使用國際碳權履行法規要求,但設計相關制度時必須嚴謹。政府應完全掌握可被接受的碳權單位和專案,若特定專案或品質出現問題時,政府可快速進行因應。

- 若國際碳權價格低於國內碳價時,其差價應由政府保留,並將相關收益用於氣候減緩行動。避免讓業者透過廉價抵換逃避碳成本,破壞碳價訊號,並避免違反污染者付費原則。

- 根據第6.1條,《巴黎協定》第6條應用的前提是「提高其減緩和調適行動的企圖心」,換言之,若要採用國際碳權達到氣候目標,Öko-Institut指出應該同步提高氣候目標的企圖心。

- 最後,Öko-Institut再三強調,現階段國際碳抵換機制仍存在許多缺陷,若貿然使用,恐會延遲實際的減排行動,政府亦將流失原本可用於基礎建設、創新投資的碳價收入。

圖1、針對NDC納入《巴黎協定》第6條國際碳權的6點建議。(圖片來源:作者自行繪製)

碳費、ETS雙軌上路前,應及早檢討碳費實質成效

近日,環境部亦率相關政府機關及綠色成長聯盟成員前往德國,舉行「環境部綠色成長聯盟德國碳定價研習會」,預計於2026年下半年啟動台版總量管制與排放交易制度(TW ETS),並由綠色成長聯盟企業參與試行,將於2027至2028年與碳費制度雙軌並行。然而,台灣社會方就碳費制度達成共識,若在碳費政策尚未穩定之際便貿然納入碳交易的討論,恐對碳費政策穩定度並無幫助。此外,若企業同時面臨碳費及ETS兩種規範,恐出現雙重負擔或價格扭曲等問題,且制度設計將變得更為複雜,不僅徒增企業困擾,也增添更多行政成本,進而削弱整體碳定價政策的效力。

對此,本文認為,台灣在規劃碳定價政策時,應將強化國內實質減排作為政策核心。當發現碳費制度成效不如預期,應於今年及早展開檢討,儘速補強制度不足之處。雖然短期內的調整或過渡措施可讓產業界稍喘口氣,但卻可能帶來更高昂的代價,導致產業轉型進程延宕。在國際合作的思考上,也不應只以發展國際碳權以抵換NDC為重點,應思考如何提供和調動氣侯融資以支援其他友邦,尤其國際碳權市場仍充斥諸多疑慮,國際智庫及NGO的多份報告都已指出多數國際碳權缺乏實質減碳效益。因此,無論在政策規劃或實際使用上,皆應審慎為之,以免損及台灣自身的氣候目標。

資料來源

[1] Martin Hession and Maria AlJishi, 2025. Open letter against international credits integration into the EU 2040 climate target and NDC.https://www.climatechangenews.com/2025/06/06/a-credible-un-carbon-market-needs-rules-that-count-weve-just-set-them/

[2] Sandbag, 2025. Open letter against international credits integration into the EU 2040 climate target and NDC. https://sandbag.be/2025/06/12/eu-2040-climate-target-international-credits/

[3] European Scientific Advisory Board on Climate change, 2025. Staying the course on climate action essential to EU security and competitiveness.

[4] Öko-Institut, 2025. The EU ETS and the 2040 Climate Target. https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2025/06/EU-ETS-and-2040-climate-target.pdf

[5] Carbon Market Watch, 2025. First wave of Article 6 carbon credits misfire spectacularly. https://carbonmarketwatch.org/2025/04/10/first-wave-of-article-6-carbon-credits-misfire-spectacularly/

[6] 350.org, 2025. Switzerland’s NDC: Weak Targets and Flawed Accounting. https://350.org/switzerland-ndc/

[7] Climate Action Tracker, 2024. Switzerland. https://climateactiontracker.org/countries/switzerland/

※ 本文為「台灣氣候行動網絡研究中心」合作專欄。原文標題:〈台灣碳定價又遇波折 應確保碳費政策不會開倒車〉,文:林雨璇(台灣氣候行動網絡研究中心研究員)

(觀點文章呈現多元意見,不代表《RECCESSARY》的立場)

《RECCESSARY》長期徵稿,針對新能源、減碳議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄reccessary@gmail.com,文章若採用將經編輯潤飾。