.jpg)

小水力發電是「能源轉型2.0」政策重要一環,不過目前所採用的工法與思維仍偏向大型水力設計。(圖片來源:iStock)

編按:小水力發電兼具穩定供電與地方發展潛力,但長期受大型水力思維限制,推動進展有限。台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中指出,若能借鏡日本以「沿道路地下化引水」為核心的低衝擊工法,重新檢視國內潛力點並調整工程設計方向,不僅可降低成本與環境衝擊,也能提升社會接受度。

為達成台灣2050淨零目標,行政院已公布再生能源2030年發電占比目標為30%,2050年則超過60%,截至2023年底,台灣再生能源發電量僅占總發電量的9.5%,加速發展的急迫性已不容忽視。小水力發電已是政府「能源轉型2.0」政策中重要的一環,為此,國內應更積極探索河川小水力發電並導入多元友善的工法與技術,發展為分散綠能的實質力量。

大型水力思維主導設計,導致開發高成本且衝擊環境

水利署目前以活化既有水利設施為小水力發電的主要推動方向,這項作法確實具安全性與示範價值,但若能同時推動一般河川小水力潛力點之再評估與開發,將可形成相輔相成的推進模式,更有效回應當前再生能源布局的迫切需求。

水利署於2023公布全台47處河川小水力潛力點,分布於北、中、南、東18條河川流域,總裝置容量約195MW(千瓩),其中14處被列為優先開發。然而,所採用的工法與思維偏向大型水力設計,多為追求落差而開挖隧道的「穿山鑿洞」直線引水工法,導致成本動輒以10億元為單位,最高達52億元(濁水溪龍神案),唯一例外僅有淡水河系基隆河的瑞芳案4.1億元。

報告中的工程設計多採國營事業等級的大型開發模式,不僅成本高昂,也對環境造成明顯衝擊,致使評估報告甫公布即遭立法院與環保團體反對,推動受阻。對民間企業而言,投資門檻高、回收期長,缺乏經濟誘因,使多數潛力點雖被標註於資料中,卻無法實際落地。時任立法委員洪申翰亦曾指出,該份評估雖「有做」,但「缺乏可行性」,未能達到推動小水力發電的實質成效。

借鏡日本創新工法,台灣25處潛力點具低衝擊開發條件

為使國內主管機關與各界能快速學習國際經驗,小水盟於今年第8屆全國小水力發電產業發展論壇,特別邀請日本三峰川電力株式會社執行董事渡部昭心蒞臨演講,分享日本在河川小水力推動歷程中如何突破瓶頸、縮小規模並採用「沿道路地下化引水」等低衝擊工法的成功案例。

此工法的核心不是要把河川改造來配合發電,而是讓發電的方式去配合環境,不一昧追求最大落差或最高發電量,而是在施工成本、生態維護、地方關係與長期運轉收益之間,找到可永續的平衡。因此,在前期評估時,會優先檢視場址周邊既有的道路、步道或公共設施廊帶,優先考量在這些「原已開發的空間」中配置引水管線,並且縮小開發規模,如此一來,就會減少額外開挖山體及河道改動的工程,降低地形破壞與水域衝擊,同時也減少土地徵用與施工期對民眾生活區域的影響。

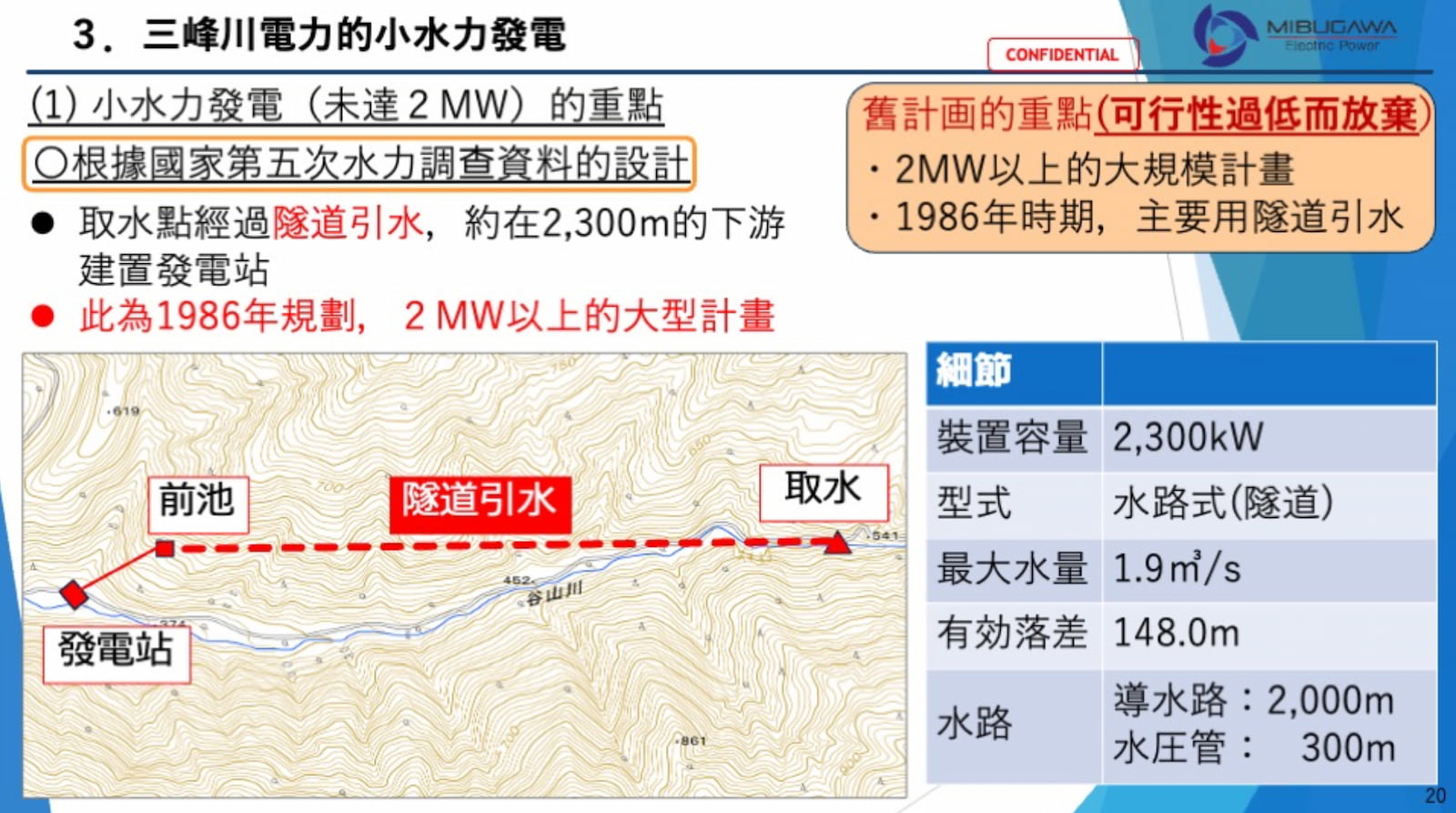

圖1、三峰川電力公司提供日本政府第5次水力調查中的評估案,該評估案是使用舊時代的方法,以開挖隧道進行引水,環境影響大以及耗資甚巨所以放棄。

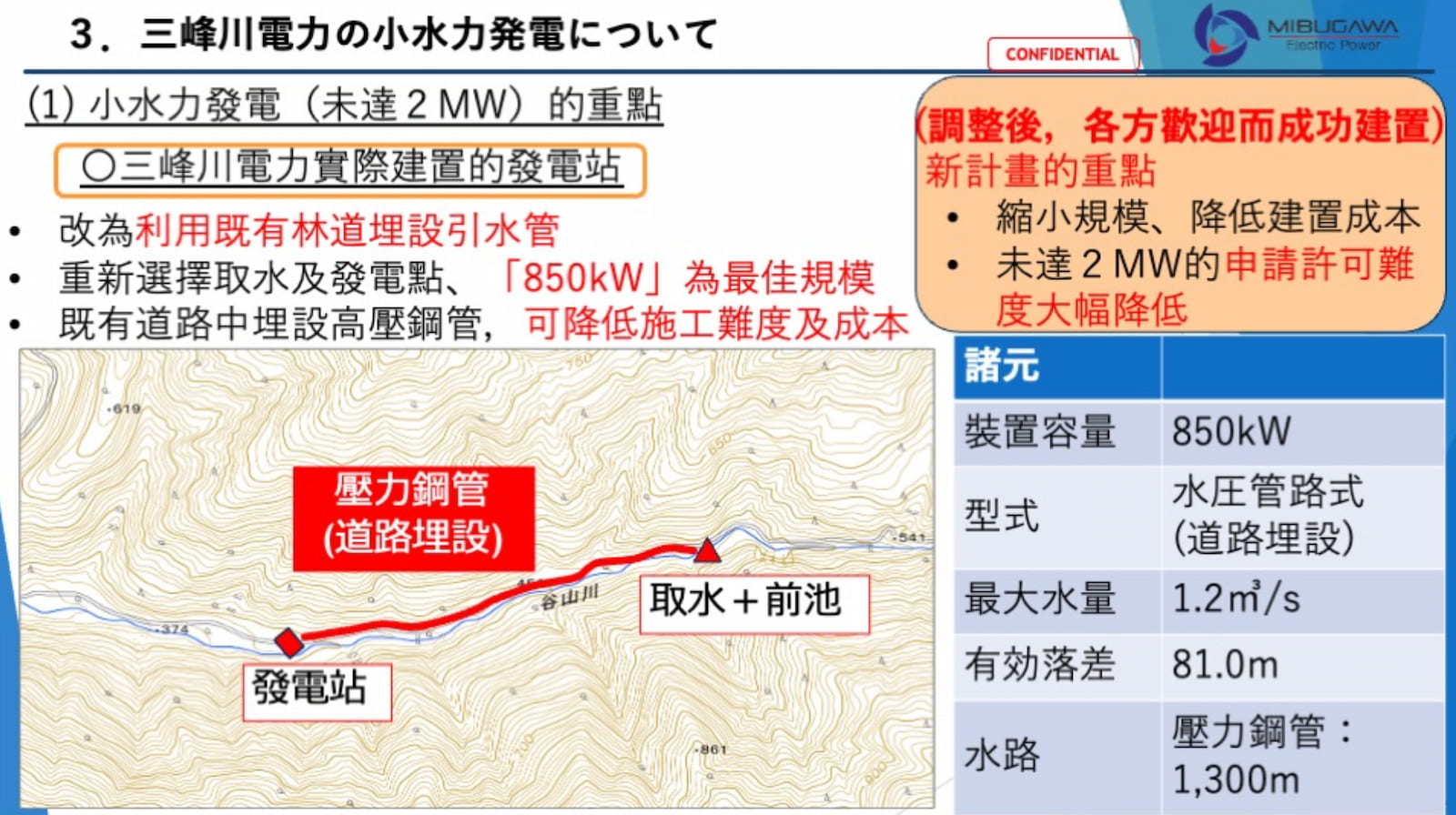

圖2、三峰川電力公司實地探查後,重新調整成新式工法,重新選擇取水及發電位置,縮小發電規模並利用既有道路埋設引水管,調整後受到當地關係人的歡迎而順利建置完成。

這套作法正是日本在面對與台灣相似挑戰時發展出的經驗,他們從實務中學會調整工法與思維,讓小水力不再與環境對立,而是回到河川脈絡與地方需求本身,尋求能夠「共存」的解決方式。在兼顧生態與社會接受度的前提下,也能兼顧發電穩定與經濟效益,具體請參考附圖資料。

借鏡日本的經驗,台灣應積極重新評估47處河川小水力發電潛力點的計畫,依目前現有資料來看,其中有15處沿河已有道路、另有10處可透過簡易施工與道路銜接,合計25處具備「沿道路埋設引水管」的條件。若能優先針對此類地點重新進行評估與技術試辦,將可有效降低土地協調與施工成本,同時提升開發成功率與社會接受度,讓早期研究成果真正發揮實質效益。

莫讓環境爭議拖慢綠能腳步,小水力應走出共榮之路

為使政府早期投入之研究成果能夠發揮實質效益,並真誠回應總統賴清德對推動小水力發電的殷切期盼,同時呼應我國當前能源轉型及淨零政策需求,小水盟謹以最誠懇之心提出以上建言,推動再生能源的綢繆,應以「兼顧」為核心,而非「取捨」;若一味為了避免環境爭議而裹足不前,反而會錯失兼顧生態與綠能的契機。

期盼主管機關能以更開放的視野與積極的態度,帶頭尋找兼具環境友善與技術可行的新解方,讓河川小水力真正成為台灣能源轉型中兼容並進的力量,並讓政府早期的努力轉化為推動綠能的長遠成果。

※ 本文為「台灣小水力綠能產業聯盟」合作專欄。原文標題:〈兼顧再生能源需求及環境保護下發展台灣河川小水力發電的策略〉

(觀點文章呈現多元意見,不代表《RECCESSARY》的立場)

《RECCESSARY》長期徵稿,針對新能源、減碳議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄reccessary@gmail.com,文章若採用將經編輯潤飾。