海洋委員會15日辦理「亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營」,為亞太區域氣候行動注入新動能。(攝影:莊閔茜)

台灣四面環海,政府正積極推動海洋藍碳成為淨零生力軍。海洋委員會今(15日)在「亞太區域氣候政策納入藍碳能力建構研習營」中發布「亞太區域藍碳政策初步報告」,規劃以3階段推動亞太藍碳市場。

海委會主委管碧玲表示,面對日益嚴峻的氣候挑戰,必須回歸以自然為本的解方,藍碳正是其中的高效方案。她指出,藍碳除能高效吸存碳外,也能保護海岸線、支持漁業與沿岸社區,並維護生物多樣性,是推動永續發展的重要力量。

管碧玲:藍碳治理機會多,更是公正轉型關鍵

今年7月環境部通過2項藍碳方法學,包括「海草復育」與「紅樹林植林」,將科學依據將轉化成減碳工具,連結氣候行動與海洋治理。在海委會9月發布的國家海洋政策白皮書中,也提出研究海洋碳匯及氣候變遷影響,監測藍碳資源動態、建置資料庫,推動藍碳生態系復育及技術發展。

今日研習會匯聚來自40個國家、國際非政府組織、企業、學術界及國際認證機構代表,亞太經濟合作會議(APEC)12個會員經濟體也共同出席。

管碧玲表示,「亞太區域藍碳政策初步報告」傳遞了3大重點訊息,指出藍碳推動仍面臨「測量與驗證機制不足」、「融資工具不完善」及「性別包容性不足」等挑戰,並提出4項改善方向。她進一步強調,藍碳治理不僅可與碳市場及綠色金融接軌,也應更關注社會面向,落實性別平權、社區參與與公正轉型的承諾。

藍碳不僅是減碳工具,更是串聯氣候行動、海洋治理、環境誠信、經濟發展與地方合作的關鍵,不過海洋委員會國際發展處處長李珊瑩補充,目前藍碳發展仍面臨以下4大挑戰:

-

缺乏標準化量測:各國不同專案不同方法,故跨國比較成果或驗證有挑戰,需建立健全的監測、報告與驗證(MRV)系統,才能進入金融體系討論。

-

政策不一致性:環境、漁業、氣候部門缺乏協調,導致權責不清。

-

市場機制不健全:藍碳規模不夠,成本高,缺乏支持性定價機制,難創造經濟效益。

-

缺乏社區包容:原住民、女性等都扮演重要角色,但在決策過程中沒有納入,會減少長期永續性。

「MRV如同藍碳健檢」,完善監測與驗證不可或缺

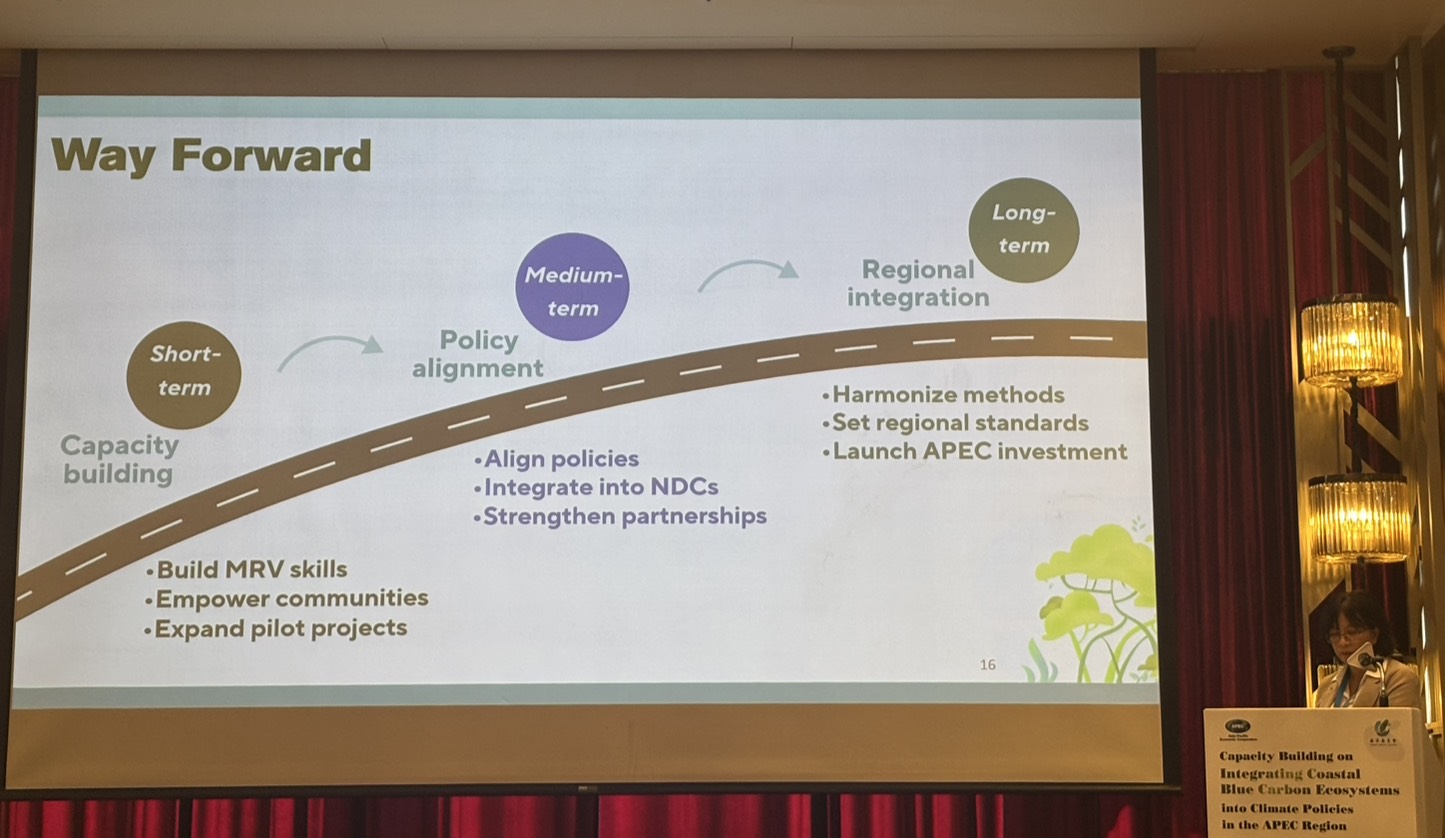

APEC涵蓋不同經濟體,有不同碳定價跟交易模式。李珊瑩表示,為此「亞太區域藍碳政策初步報告」也提出3階段路線圖,:短期將聚焦知識共享、先導計畫與完善MRV等基礎能力建構;中期重點放在制度、發展與協調,推動藍碳納入各國 NDC,並提高資金挹注跟社會參與;長期則期盼建立一致的MRV標準與跨經濟體合作機制,開拓投資管道,共同達成淨零目標。

針對推動亞太地區藍碳發展,李珊瑩說明短、中、長期規劃。(攝影:莊閔茜)

談到推動藍碳發展的要點,李珊瑩指出,首要任務是建立完善的科學基礎。她形容「MRV就如同藍碳的健康檢查」,唯有確保碳儲存可被監測、量化與驗證,才能建立市場信任。這需要結合生物量採樣、土壤調查、衛星監測、資料分析與第三方驗證,才能為藍碳進入碳市場奠定基礎。

除了完善MRV機制,印尼海洋事務和漁業部社會經濟研究中心主任Novi Susetyo Adi也強調資料庫的重要性。他認為,若各國缺乏統一數據標準,不僅削弱APEC成員間的經驗交流,也阻礙相互學習。他以印尼為例說明,林業部與海洋事務部在製作森林與海洋地圖時,必須統一空間與時間範圍,才能建立標準數據框架,促進科學溝通與政策協作。

目前聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)已經有藍碳指引,但僅承認海草床、紅樹林及鹽沼三種生態系。韓國翰林大學名譽教授Seungdo Kim表示,韓國已有多項潮間攤地藍碳研究,有足夠科技證據顯示可以吸儲碳,然而IPCC尚無潮間帶藍碳的指導方針,使得這類成果無法對接韓國的國家自定貢獻(NDC)。他呼籲國際社會應加速推進更多元的藍碳科學研究,以因應氣候變遷挑戰。

日本也積極研究紅樹林、海草與大型海藻藍碳,更在聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)報告全球首個大型海藻吸碳量研究。日本笹川和平基金會海洋政策研究所主任Atsushi Watanabe表示,日本在2020年成立藍色經濟協會JBE並建立J Blue Credit境內藍碳制度,已經驗證超過60個藍碳專案,藉由相關量測報告跟驗證指引,第三方委員會進行驗證跟審視報告,成功吸引民間積極投入。

.jpg)