綠盟認為,地方訂定淨零自治條例急不得,重點在過程中的社會溝通與回到在地發展與願景。(圖片來源:iStock)

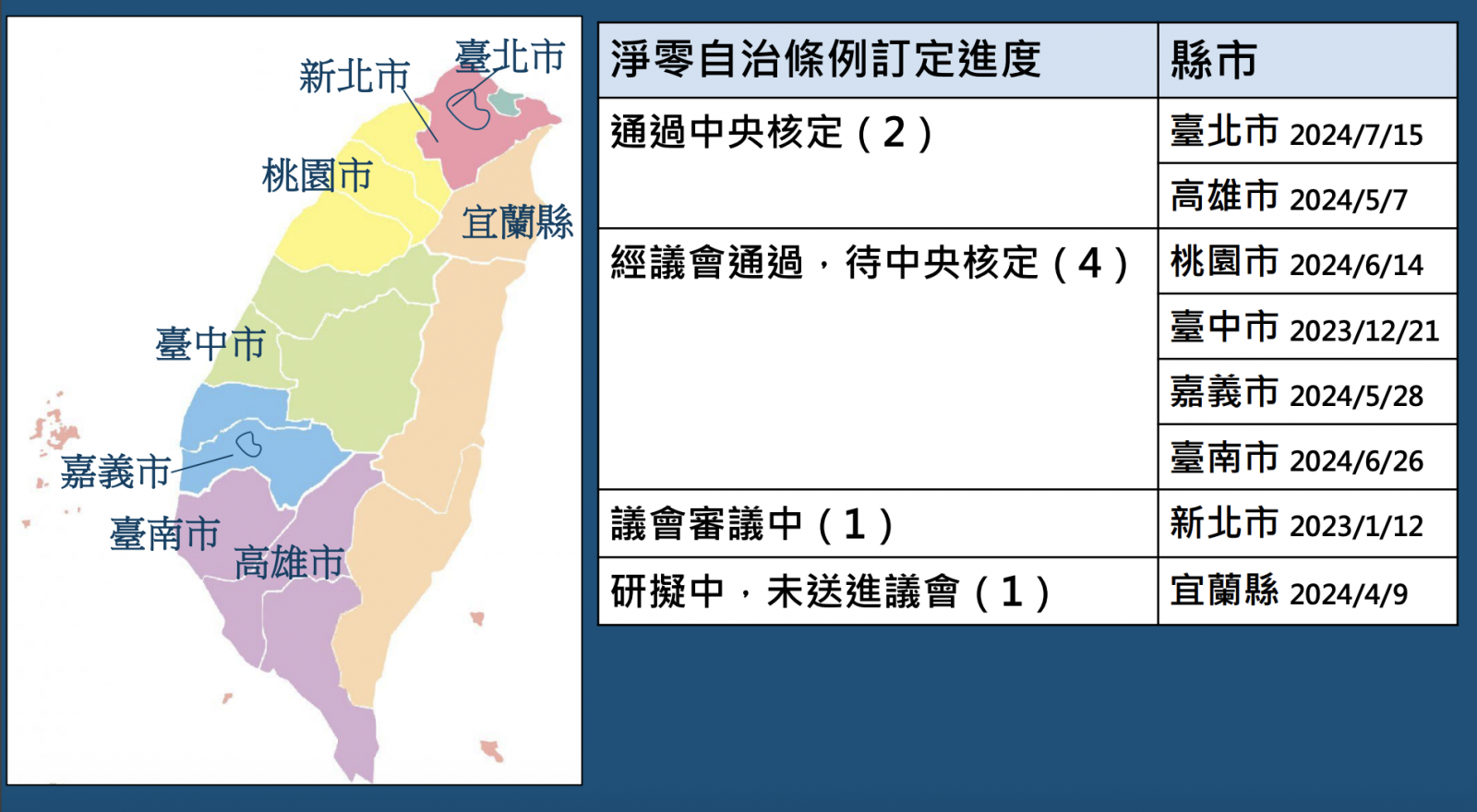

世界淨零轉型潮流下,台灣也沒有置身事外,已有8縣市自發性制定「淨零自治條例」。綠色公民行動聯盟研究員劉如意表示,地方政府需更了解在地產業結構,能與中央法規互補、強化政策延續性,妥善權責分工與資源整合,「但也急不得,重要的是過程社會溝通與回到地方願景與發展」。

綠盟、主婦聯盟環境保護基金會及台灣氣候行動網絡研究中心今(30日)舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」,聚焦氣候法制設計、設置過程,評比8縣市的亮點與待加強的地方。

自2021年以來台灣已有8縣市推動淨零自治條例。(圖片來源:綠盟)

16項指標評比地方淨零自治條例,3縣市表現優異

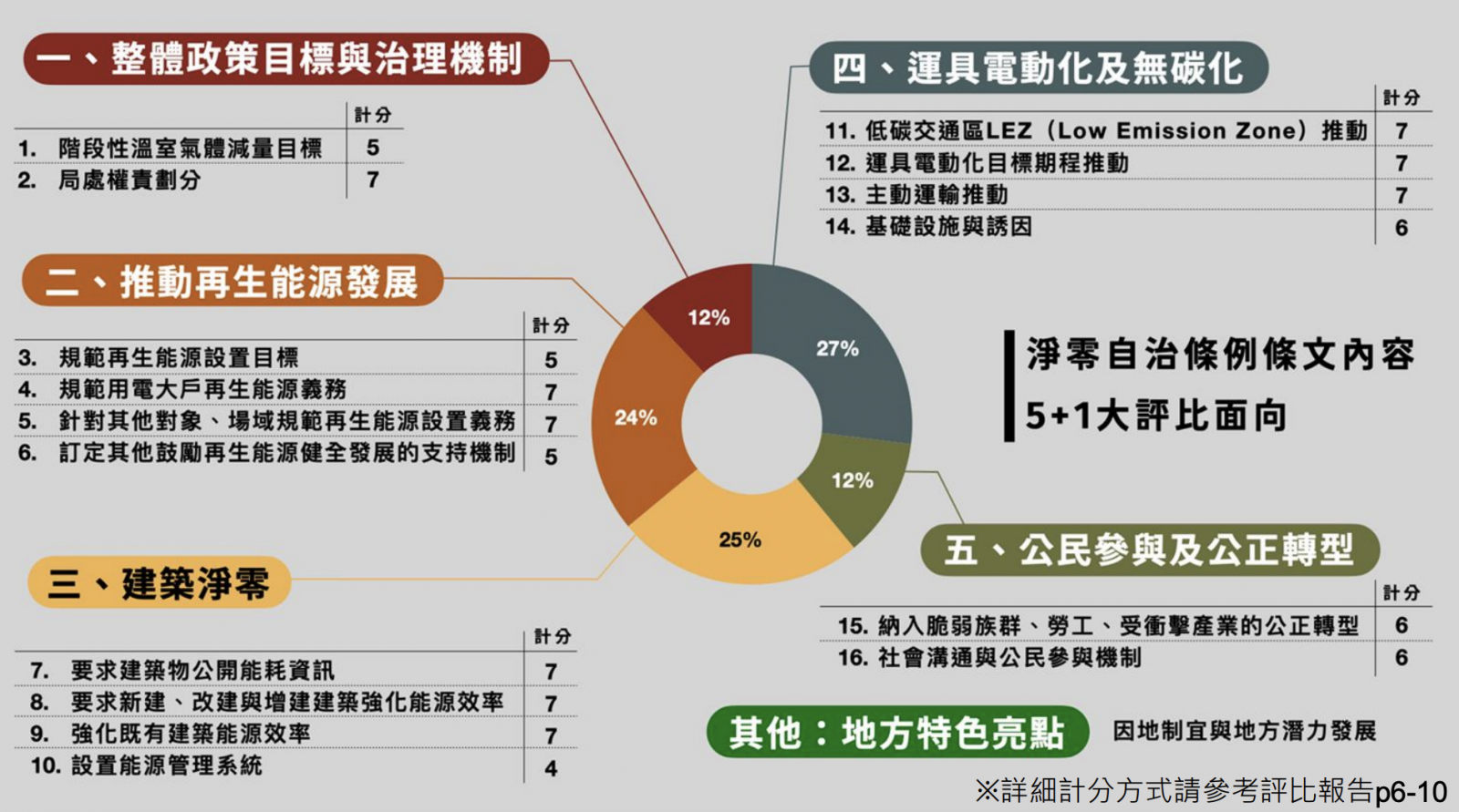

評比項目涵蓋80%「淨零自治條例進行條文內容」以及20%「社會溝通品質」,涵蓋政策目標與治理機制、再生能源推動、淨零建築、低碳運輸、公民參與等面向,共計16項指標。劉如意表示,8個縣市自發性訂定自治條例,進度各有不同,因此此次訴求在於未來加嚴子法,強化管制跟落實,也鼓勵尚未訂定的14個縣市啟動程序,強化各界對地方層級淨零的支持。

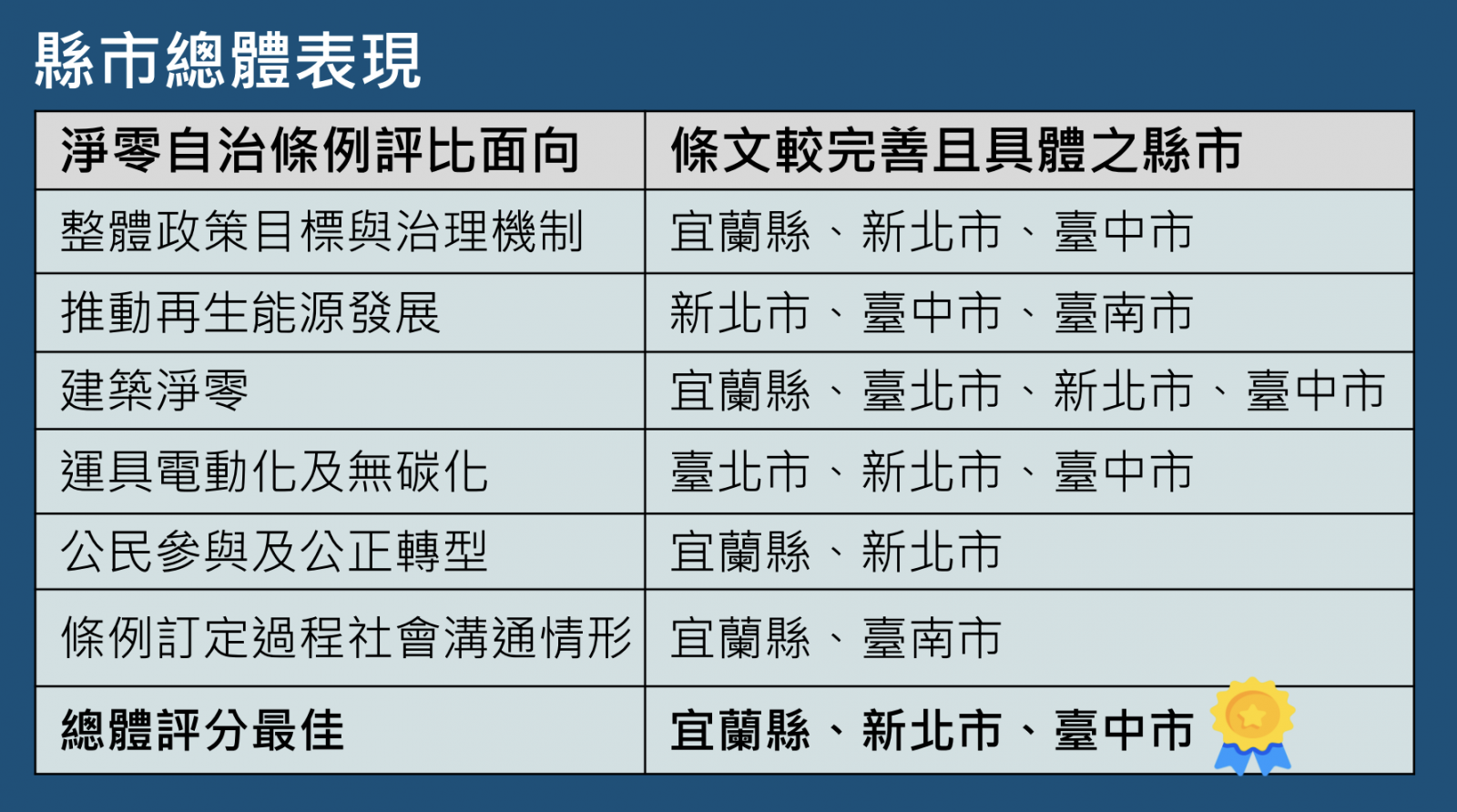

根據評比結果,綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷指出,總評分最佳分別為宜蘭縣、新北市跟台中市。

雖然宜蘭縣的淨零自治條例還在研擬中,未送進議會。但陳詩婷認為,草案中有許多在地考量,包括訂定地熱開發規範緩衝區,需有一定數量總額限制,也強化在地漁業能效,推廣船用再生能源、漁船補助柴油節能裝置與設備改善。

新北市的自治淨零條例在議會審議中,不過雙北市條例中皆明訂用電大戶為800kW(瓩)以上,較中央的5000kW更嚴格,新北更要求公有建築物需達一定規模建築物應設置智慧化能源調控系統與再生能源。陳詩婷表示,地方有權限可以再加嚴規則,並要求多種類型建築物需公開能耗資訊,並按年份提高營業用電動車占比。

台中自治條例已經議會通過,正待中央核定。陳詩婷認為,台中有很多工業大戶,不僅要求多元建物規劃再生能源設置義務,還鼓勵民間發展公民電廠跟運具電動化基礎設施要求,並輔導燃煤工業鍋爐及燃煤汽電共生鍋爐等產業製程能源轉型。

除了法規需訂定明確方向外。陳詩婷認為,地方自治條例建立過程中應納入社會共識與公眾參與,民眾才會對淨零轉型產生認同感,其中宜蘭與台南表現最佳。高雄市更明定政府公正轉型責任,並賦予《淨零政策白皮書》法定地位。

淨零自治條例條文內容5+1評比方向。(圖片來源:綠盟)

地方執行淨零造成業務量增,需經費與跨部會溝通協助

然而地方在制定與執行淨零轉型時,也遇上許多挑戰。工業技術研究院綠能與環境研究所管理師黃莉婷點出「結構性困境」。她表示,法規給予愈來愈多淨零責任義務到地方,導致業務量增加,然而地方沒有淨零專責單位,可能會造成地方人力更迭頻繁,不利推動與管制,陷入惡性循環。

地方訂定淨零自治條例關鍵包括「權責劃分」,陳詩婷點出,地方環保局雖然責任重大,但淨零工作需要跨局處整合,包括經發局、都發局、文化局、社會局、勞工局、民政局等。

針對中央能提供的協助,宜蘭縣政府環境保護局科長林修毅認為有2大項,包括跨部會局處聯繫與經費,他表示,期望中央將淨零資訊擴散到其他部會與局處,並納入考核跟執行機制,加速平行溝通;淨零與調適需要經費的支持,淨零與調適將推升工作量,但社會對環境品質要求並不會減少,難以挪移預算。

「法規」也是一大重點,新北市環保局低碳社區發展中心股長許佳鳳指出要發展氫能等先進科技跟新能源,就需先有明確的法規架構。

陳詩婷最後提出政策建議,呼籲未來欲訂定淨零自治條例的縣市,可先檢視與中央法規之銜接關係發揮互補效果,避免疊床架屋,根據在地排放現況與難減排熱點,強化具體管制策略與社會溝通,設計明確的監督與回饋機制,避免淪於形式。

各縣市整體表現。(圖片來源:綠盟)

.jpg)