處鋰科技的技術能以超過9成的效率回收廢棄鋰電池中的有價材料,將提煉出的負極石墨,升級為高價值的石墨烯。 圖片來源:蔡仁譯攝

當全球電動車與3C產品的浪潮,以前所未有的速度席捲而來,一個隱形的危機正悄然堆積如山:廢棄鋰電池。根據環保資訊中心數據,2030年全球將有超過1,200萬噸的鋰電池退役,主要來自電動汽車的大量普及與汰換。這些被淘汰的能源載體,既是燙手山芋,也是潛在的城市礦山。

當傳統處理方法仍在與高污染、高耗能的困境搏鬥時,一家2022年才成立的台灣新創處鋰科技,則找到了一條截然不同的道路。

董事長暨技術長陳文賢,一位背景與化工材料毫不相干的資工碩士,花費十年時間,開發出獨創的「酵素降解技術」。這項技術能以超過9成的效率回收廢棄鋰電池中的有價材料,將提煉出的負極石墨,升級為高價值的石墨烯。

目前,他們不僅吸引了石化龍頭與紡織大廠的目光,甚至讓遠在太平洋彼岸的美國軍工客戶,主動敲開了合作的大門。一個資工背景的門外漢,是如何一頭栽進陌生的廢棄物處理領域,並熬過十年孤獨研發,最終點石成金?

從燒掉電池到攻讀廢棄物處理,一個資工人的10年堅持

過去,處理廢棄鋰電池主要有兩種途徑:一個是高溫,另一個是強酸。

前者是將電池破碎後,以攝氏 180至380度甚至更高的溫度焙燒,不僅耗能巨大,若廢氣處理不當,更會產生嚴重空汙。後者則是使用強酸、強鹼溶解,再從溶液中提煉有價金屬,但過程同樣會產生大量廢酸與汙染。兩種方法都難以完美回收負極中的碳材料,提煉出的混合金屬「黑粉」,價值也相對有限。

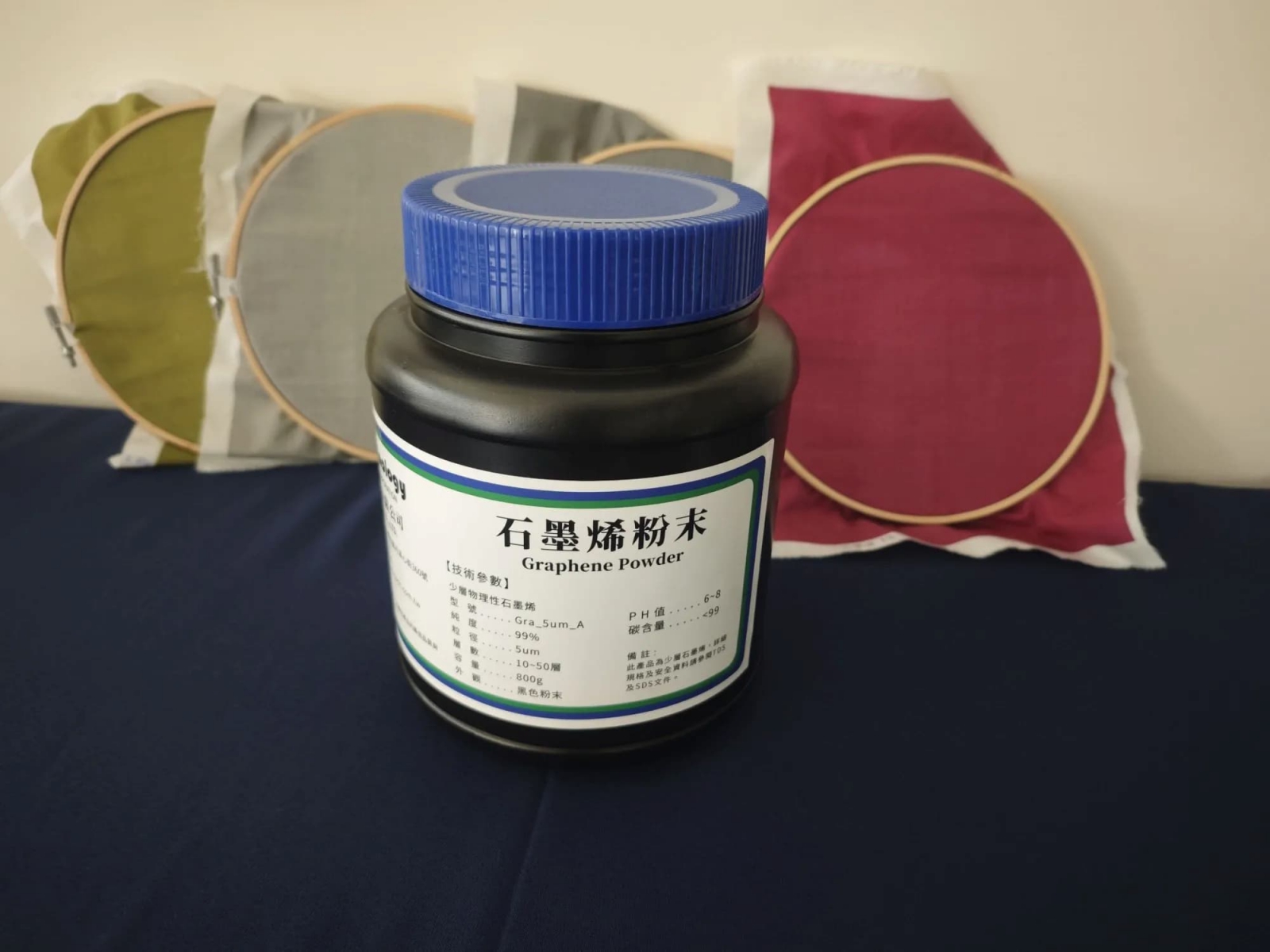

處鋰科技提煉出的石墨烯粉末。圖片來源: 處鋰科技

「我們用的是酵素,用微生物的力量去分解、去處理。」陳文賢解釋,處鋰科技的獨家酵素,能在常溫常壓下,精準地將電池中的有毒物質包裹並使其無害化,接著高效分離出正、負極材料。革命性的突破在於,他們不將目標停留在回收後的石墨粉,而是將其進一步精煉,製備成純度極高、結構完整的物理性石墨烯。

董事長特助業務協理林淑玲指出,與傳統需耗費巨量能源的製程相比,處鋰科技每生產一公斤石墨烯,碳排量僅約50公斤,而傳統製程的碳排量則高達1,100至1,700公斤,減碳成效超過80%,更做到了無酸、無鹼、無廢水排放的環保高標準。

這項技術不僅解決環保的痛點,更由於其來自廢棄物的低廉原料成本,讓他們的高純度石墨烯,能以僅有市場行情十分之一的價格供應,打破了石墨烯長久以來「好用但太貴」的市場僵局。

從1.6億石化大單到美國軍工客戶:如何用B2B模式敲開國際窄門?

處鋰科技的起點,始於一場土法煉鋼的故事。陳文賢的起點,並非化學實驗室,而是IC設計。

2000年前後,他投入電動馬達控制的研發,一心想透過IC設計將馬達縮小,卻屢屢面臨電池在測試中燒毀的窘境。「我一直在燒電池,燒到最後就開始研究,為什麼電池會燒掉?」為了解開謎團,他一頭栽進電池芯的世界,甚至為此進入鴻海,在鋰電池工廠待了整整6年。

在鴻海的日子,讓他從製造端深刻體會到鋰電池的另一面。他發現,即便鋰電池相較於傳統含汞電池更為環保,但洩漏時產生的氫氟酸,卻是足以溶解人體鈣質、武俠小說中化骨水般的危險物質。「我那時就看到,後端的處理方式並不理想。」陳文賢意識到,隨著電池技術的進步,應用只會越來越廣,廢棄物的問題也將日益嚴重。

這個發現,成為他人生轉捩點的催化劑,讓他毅然決定跨出熟悉的資訊領域,回頭攻讀廢棄物處理,考取甲級證照,再鑽研廢水處理,一步步從零開始,為自己打造進入這個陌生領域的知識鎧甲。「我就很像金庸小說中的練蠱人,不斷『投毒』給培養的微生物菌種。」陳文賢笑說,耗費整整十年,他從水溝、森林等各種極端環境中,尋找、終於篩選並馴養出最強勢的酵素配方。

手握獨特的環保技術與成本優勢,處鋰科技選擇了以B2B的商業模式,並鎖定「功能型石墨烯應用」與「高純度碳粉供應」兩大市場。林淑玲說,前者主要是擴展應用場景,透過將石墨烯開發成冷卻液、抗菌除臭的洗衣精與洗碗精、塗料,以及紡織業用的石墨烯母粒,以及與指標性大廠的ODM合作與技術授權,團隊得以敲開了不同產業的大門。

至於後者,林淑玲強調方向則是朝向電池產業發展、塑膠複合材料的應用。「特別是針對台灣常見的3C產品與二輪電動車這些產業,對散熱性有高度需求的情境。我們的石墨烯可以添加進塑膠材料中,進一步提升材料的散熱性能。」

目前,團隊合作對象已涵蓋台灣大型石化集團的清潔用品供應鏈、指標性紡織大廠以及石化等業界巨擘。然而,真正讓處鋰科技躍上國際舞台的,是一次無心插柳的海外獲獎。

他們在歐洲參與循環經濟創新競賽的得獎新聞,竟被美國的軍工產業供應商看見,對方在研究石墨烯於防彈、匿蹤等高階應用時屢屢碰壁,卻在處鋰科技的技術中看到了希望,進而主動派員來台,希望將這款台灣製造的技術導入其國防供應鏈中。這個來自軍工產業的意外肯定,也為處鋰科技打開了一扇通往全球高階應用的機會之窗。

展望未來,團隊表示將持續深化技術合作,並積極尋求能提供管理經驗的國際策略投資人,期望共同在在廢棄鋰電池這座城市礦山中,煉出兼具環保與成本優勢的綠色黃金。

創業快問快答

Q:最常被客戶或投資人問起的事情?您會如何回應?

最常被問的一句話是:「你用酵素處理鋰電池,你的背景是化工的嗎?」 其實不是,我是資工背景出身,完全是跨領域進來的。雖然不是化工本科,但也正因如此,我的思考沒有被框架限制。我不敢說我多會讀書,但我熱愛研究,喜歡把複雜的資訊分析拆解,再重新整合。也許是這種「跳脫框架」的習慣,讓我能從不同角度思考問題,進而創造出用酵素處理廢棄鋰電池的技術路徑。這不只是一種技術,更是一種突破性的觀念。

Q:要達到下一步目標,團隊目前缺乏的資源是?

坦白說,是資金。我們這次創業從一開始就不是「小而美」,而是不小心「大而硬」起來,開發的技術跨度大,投入的設備與測試門檻也高。創業本來就不輕鬆,而技術創業更是資金密集型的馬拉松,資金的壓力確實很大,也成為我們邁向下一階段最大的挑戰。

Q:創業,教會了你哪些事?簡單分享創業至今以來的心得感想?

這是我第三次創業。第一次在民國88年,因為貨源掌握在朋友手上,失去了主控權,最後失敗;第二次則是技術過度依賴學術界,團隊難以獨立運作。 這些經驗讓我深深體悟到:技術一定要掌握在自己手上。到了第三次,我堅持從底層研究做起,無論是材料、製程還是驗證,全都自己來。也因為這樣,我們才能走到今天。

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

第一,創造了許多「全世界唯一」的技術,例如用酵素處理廢棄鋰電池,並將負極材料轉製成石墨烯。 第二,堅持將再生資源轉化為高值應用,讓回收不只是環保,更有經濟效益。 第三,一直把環保與循環經濟放在核心位置,不只是口號,而是實際落地執行。我認為創業不只是賺錢,而是要為這個世代留下有意義的技術與永續價值。

團隊資訊

公司名稱:處鋰科技股份有限公司

成立時間:2022

官方網站

※本文轉載自《創業小聚》。原文標題:〈處鋰科技用酵素從「廢棄鋰電池」中挖金,非典型材料人敲開石化、紡織與美國軍工大門〉,文:賴冠伶

.jpg)