.jpg)

《RECCESSARY》 26日舉辦線上研討會深入解析海、陸、空三大運輸領域的最新趨勢。(圖片來源:iStock)

全球2050年淨零排放壓力下,運輸業正面臨前所未有的挑戰。為協助產業掌握政策脈動,新能源與碳市場資訊平台《RECCESSARY》 26日舉辦「運輸業淨零行動研討會」,邀請3位專家深入解析海、陸、空三大運輸領域的最新趨勢與挑戰。

研討會由《RECCESSARY》碳市場分析師胡湘渝、台灣經濟研究院所長陳彥豪,以及中華航空永續長鄭智仁擔任專題主講,3位專家一致認為,隨著國際運輸減碳政策趨勢逐步明朗,台灣企業唯有提前布局,才能在全球低碳轉型的競爭中取得先機。

海運》全球航運碳定價將開徵,未來2年是航商低碳轉型關鍵期

國際海事組織(IMO)今年4月達成初步共識,全球航運碳定價最快將於2027年生效、2028年全面實施,預期將涵蓋約97%商船。《RECCESSARY》碳市場分析師胡湘渝解釋,IMO採取固定費率收費模式,以碳排放強度為基礎,並設計分級費率:

- Tier 1:每噸收費100美元,適用於低排放船隻

- Tier 2:最高每噸380美元,適用於高排放船隻

她進一步分析航運碳定價實際上路影響,首先最大的衝擊就是營運成本壓力,草案設計分級收費模式,同時,IMO也設計了「淨零基金」與回饋金制度,高碳排船舶將繳納最高額度的碳費,而採用低碳燃料的業者則可獲得費用回饋。這也代表航商在燃料策略上的決策,將直接影響未來的獲利空間與競爭力。

事實上,全球貨主早已開始對航商提出更嚴格的永續要求。胡湘渝指出,包括瑞典家具巨頭IKEA、消費用品大廠聯合利華(Unilever) 在內的國際大企業,已將「低碳航運」納入綠色物流政策,要求承運商提供低排放運輸解決方案。若航商無法達標,恐怕面臨掉單風險。

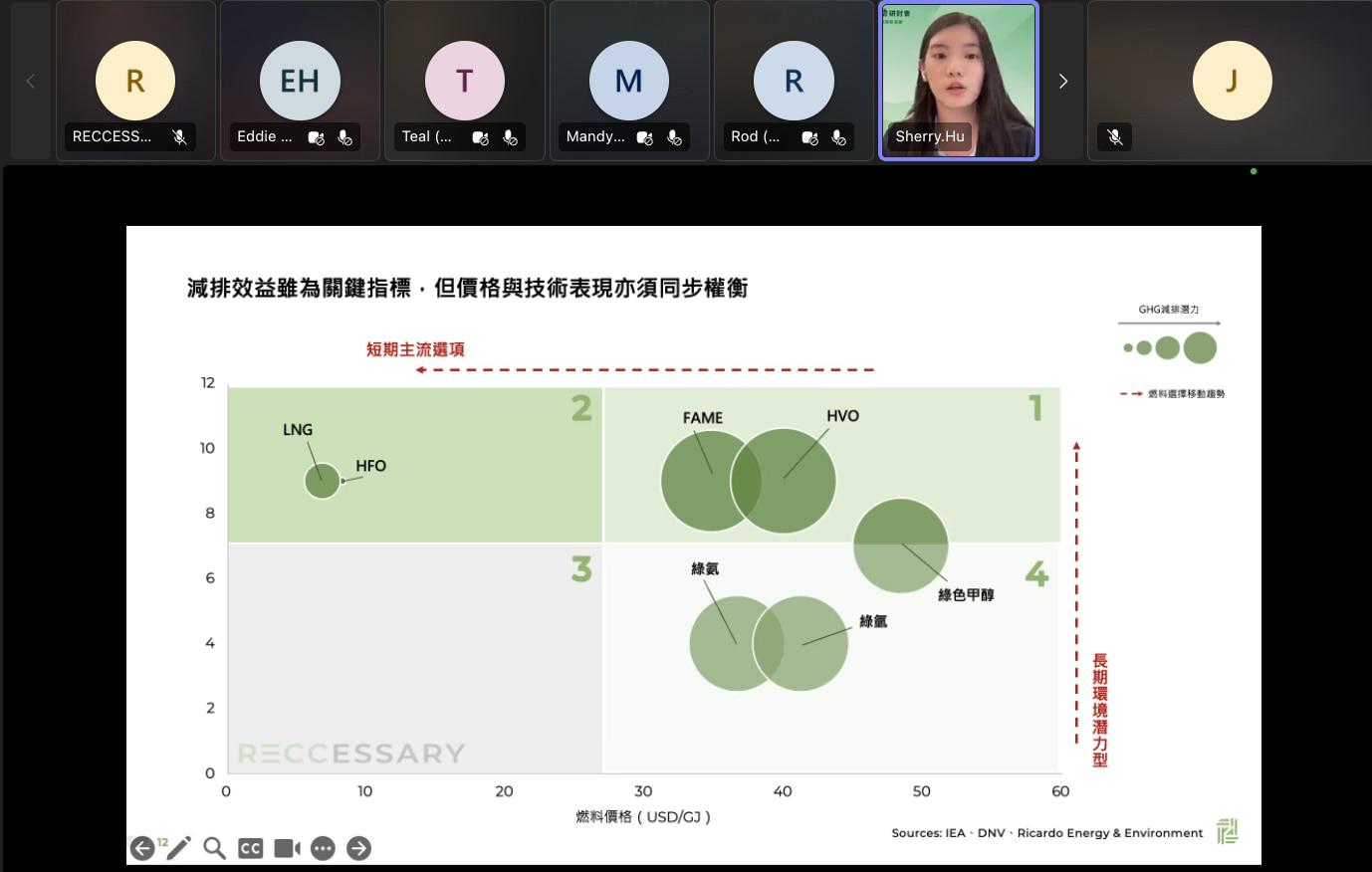

在燃料策略方面,胡湘渝提醒,航商在選擇低碳燃料時不能只看當前成本,也必須同時考量價格、技術成熟度、基礎設施建置與長期環境效益等多重因素。她分析,目前液化天然氣( LNG)被視為過渡選項,但長期來看未必是最佳解方,因為LNG雖能在短期內降低碳排,但仍屬化石燃料,減碳幅度有限,未來仍可能面臨逐步加重的碳費壓力。

相比之下,綠氨、綠氫等新興燃料具有更高的長期環境潛力,尤其是綠色甲醇,近年在航運業的採用比例快速上升,馬士基、赫伯羅德等歐洲航商已開始大量投資雙燃料船與綠色甲醇船隻。

胡湘渝提醒,航商選擇燃料須同時考量價格、長期環境效益等多重因素。(圖片截自《RECCESSARY》運輸業淨零行動研討會)

胡湘渝以台灣某航運業為例,提出具體的成本模擬分析。以單艘容量達兩萬噸TEU(Twenty-foot Equivalent Unit,20呎標準貨櫃) 的超大型貨櫃船為基準,若航商未積極進行能源轉型,繼續採用LNG作為主要燃料,短期雖可享受較低碳費率,但隨著制度逐步收緊,碳成本將呈現持續上升趨勢。她同時模擬了另一個更嚴峻的情境:當IMO全球碳定價與歐盟ETS制度疊加於2028年時,航商的碳成本將再成長一倍以上,直接壓縮航商獲利空間。

「最根本的解決方案,仍是增加低碳燃料的使用。」胡湘渝強調,航運業的淨零挑戰不能僅靠航商單打獨鬥,整個航運價值鏈必須同步轉型。她強調,港口需要建置新型燃料基礎設施,燃料供應商需加快低碳燃料量產,貨主則應以長期採購承諾支持航商投資綠色船隊。唯有形成完整的低碳生態系,才能在制度趨嚴的國際市場中掌握先機。

陸運》企業拚範疇三減碳,「綠色里程登錄平台」助掌握碳盤查數據

台灣經濟研究院所長陳彥豪則聚焦陸運減碳挑戰,並分享國際趨勢與應對策略。他表示,歐盟「綠色政綱」中提出的低碳運輸政策,涵蓋燃料基礎設施擴充、綠色貨運發展及多元交通網絡建置,讓貨主與消費者能有更多低碳選擇;日本則專注於創新低碳能源技術,同步推動零排放載具及充電設施的基礎建設,為運輸轉型鋪路。

在企業端,供應鏈減碳也逐漸成為國際共識。根據「科學基礎減碳倡議」(SBTi)規範,企業需將範疇三排放納入碳盤查,尤其物流與交通相關排放備受關注。跨國快遞公司DHL的「Go Green」方案是典型案例,透過低碳燃料、電動車配送及碳足跡計算器,協助企業精準管理運輸排放,並提供客戶更多綠色物流選項。

台灣的交通減碳轉型也正加速推進。2022年國內運輸部門溫室氣體排放量達3,628.2萬噸,占全國總排放的12.69%,為第4大排放來源,其中公路系統占比高達96.32%,尤其商用車輛是減排重點。為此交通部已推動「交通行動服務」(Mobility as a Service, MaaS)計畫,整合公共運輸、共享交通與物流配送,盼打造更高效的低碳交通網絡。

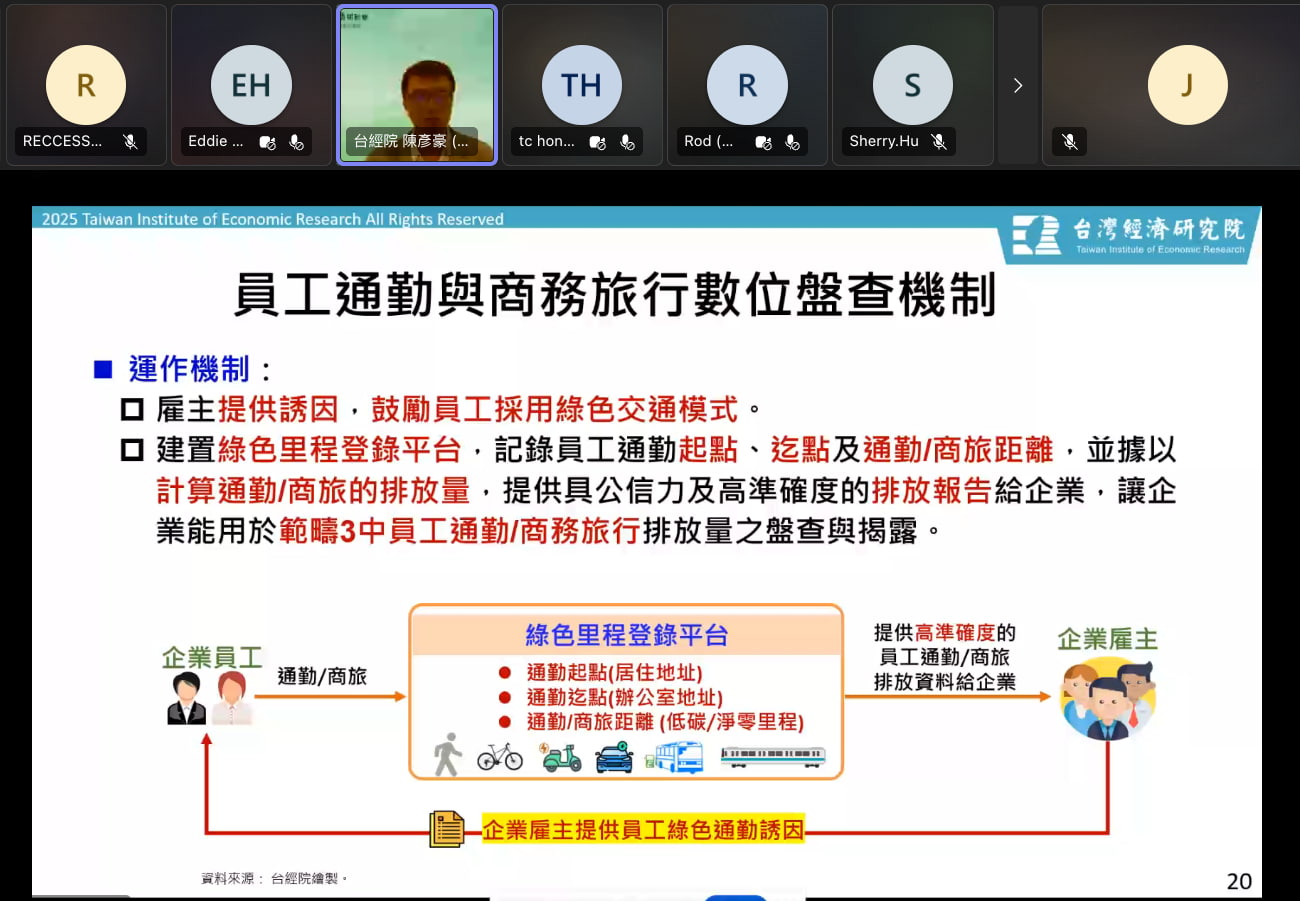

政策面上,政府也積極鼓勵企業參與減碳行動。透過「交通部綠色里程登錄平台」,企業可進行員工通勤與商務旅行的碳盤查,提升資訊透明度並推動減量行動。陳彥豪也分享,交通部近期推動的企業綠色通勤試驗計畫反應熱烈,吸引台積電、日月光、中華電信等大型企業積極參與,甚至有企業推出電動車抽獎,鼓勵員工採取低碳通勤。

「企業不是不願意減碳,而是缺乏選擇。」陳彥豪透露,今年底綠色通勤計畫將再開放報名,期望有更多企業加入,共同推動低碳運輸行動。

陳彥豪分享「交通部綠色里程登錄平台」推動情況。(圖片截自《RECCESSARY》運輸業淨零行動研討會)

航空》華航空中、地面策略雙管齊下,SAF成淨零關鍵

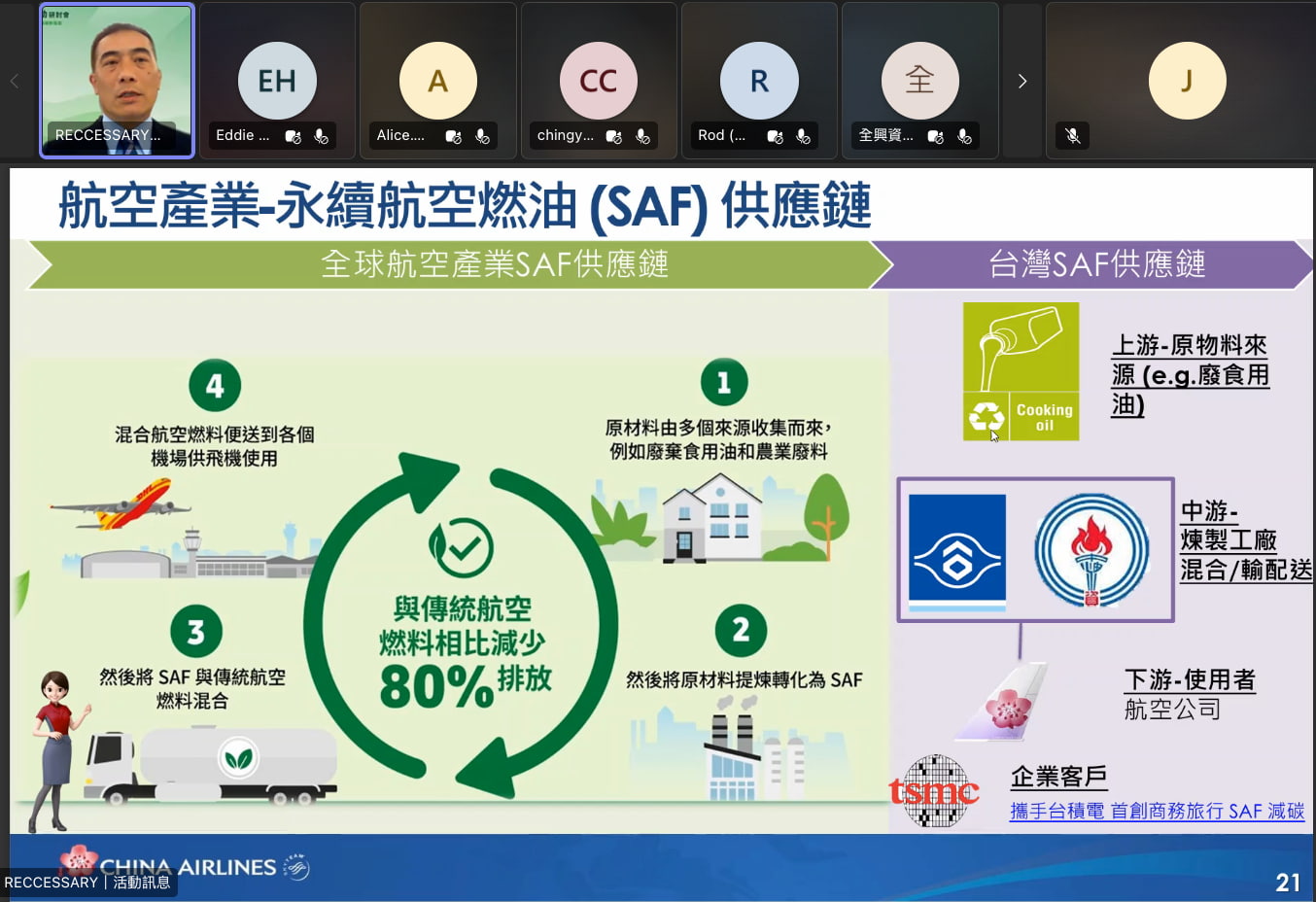

不只陸運,航空業也面對國際的淨零挑戰。中華航空永續長鄭智仁指出,永續航空燃料(SAF)是實現2050年航空業淨零的關鍵工具,但目前面臨嚴重供應不足的情況,因此公司在制定減碳策略上需多元化。

鄭智仁指出,航空業99%的碳排來自飛航燃油,因此華航鎖定「空中」與「地面」兩大面向同步推進減碳策略。空中作業部分,華航導入新一代高效率環保機隊,搭配SAF與精準燃油管理,降低單位飛航碳排密集度;地面作業則積極布建再生能源,在桃園機場設置首座太陽能板,並攜手台達電導入電梯節能技術,降低地面設施碳排。

而SAF是實現2050年航空業淨零目標的關鍵。鄭智仁指出,相較傳統化石燃料,SAF可減少高達80%碳排,還能解決廢食用油處理問題、降低空氣污染,兼顧環境永續發展。但SAF供應不足是邁向淨零最大瓶頸,根據國際航空運輸協會(IATA)與國際民航組織(ICAO)估算,要達成2050淨零目標,全球SAF供給應達4.9億噸,但現有產能僅200萬噸,比例不到全球航空燃料的0.7%,要達成這個目標,後續仍需制定多項政策,並促進各利害關係人的合作。

為響應航空業使用SAF,2023年華航完成台灣首例在商業航班導入SAF,今年更擴大至松山、桃園及高雄機場本地添加,未來希望透過SAF使用,協助企業客戶實現範疇三減碳目標。

鄭智仁指出,相較傳統化石燃料,SAF可減少高達80%碳排,是航空業實現淨零目標的關鍵。(圖片截自《RECCESSARY》運輸業淨零行動研討會)

在乘客服務上,華航同樣強化低碳體驗。自2013年起,華航率先公開航班碳足跡資訊,並推出自願碳抵換服務,讓旅客可主動抵換部分航班排放。鄭智仁也補充,華航在碳抵換方面區分「企業自願性抵換」與「航空公司法規性抵換」,以確保企業與個人購買的碳權不會與航空公司的法定減量義務混用。

另一方面,航空公司也面臨CORSIA(國際航空業碳抵換及減量計畫)的合規壓力,而碳權供應不足更突顯其挑戰。永續顧問公司ACT Group亞太區大客戶經理謝玫汐參與座談時指出,目前市場上符合CORSIA認證的碳權極度稀缺,原因在於ICAO要求符合《巴黎協定》第6條的「對應調整」(Corresponding Adjustment),但具授權能力的國家數量仍有限,導致合規碳權難以取得。

謝玫汐補充,2027年CORSIA強制期正式啟動後,航空公司碳權需求將大幅攀升,價格勢必走高。在供應不足、價格波動與法規不確定的多重壓力下,航空公司必須在成本效益與採購安全之間找到平衡,制定更靈活的採購策略。

隨著全球碳定價機制進入倒數計時,運輸者業必須加速能源轉型與碳管理布局。無論是海運、陸運或空運,低碳燃料研發、能源基礎建設、智慧化管理以及碳權策略,都將決定台灣能否在全球供應鏈淨零競賽中占有一席之地。

.jpg)

(左起)《RECCESSARY》執行長黃公暉、台灣經濟研究院所長陳彥豪、《RECCESSARY》碳市場分析師胡湘渝、中華航空永續長鄭智仁。(圖片來源:RECCESSARY)