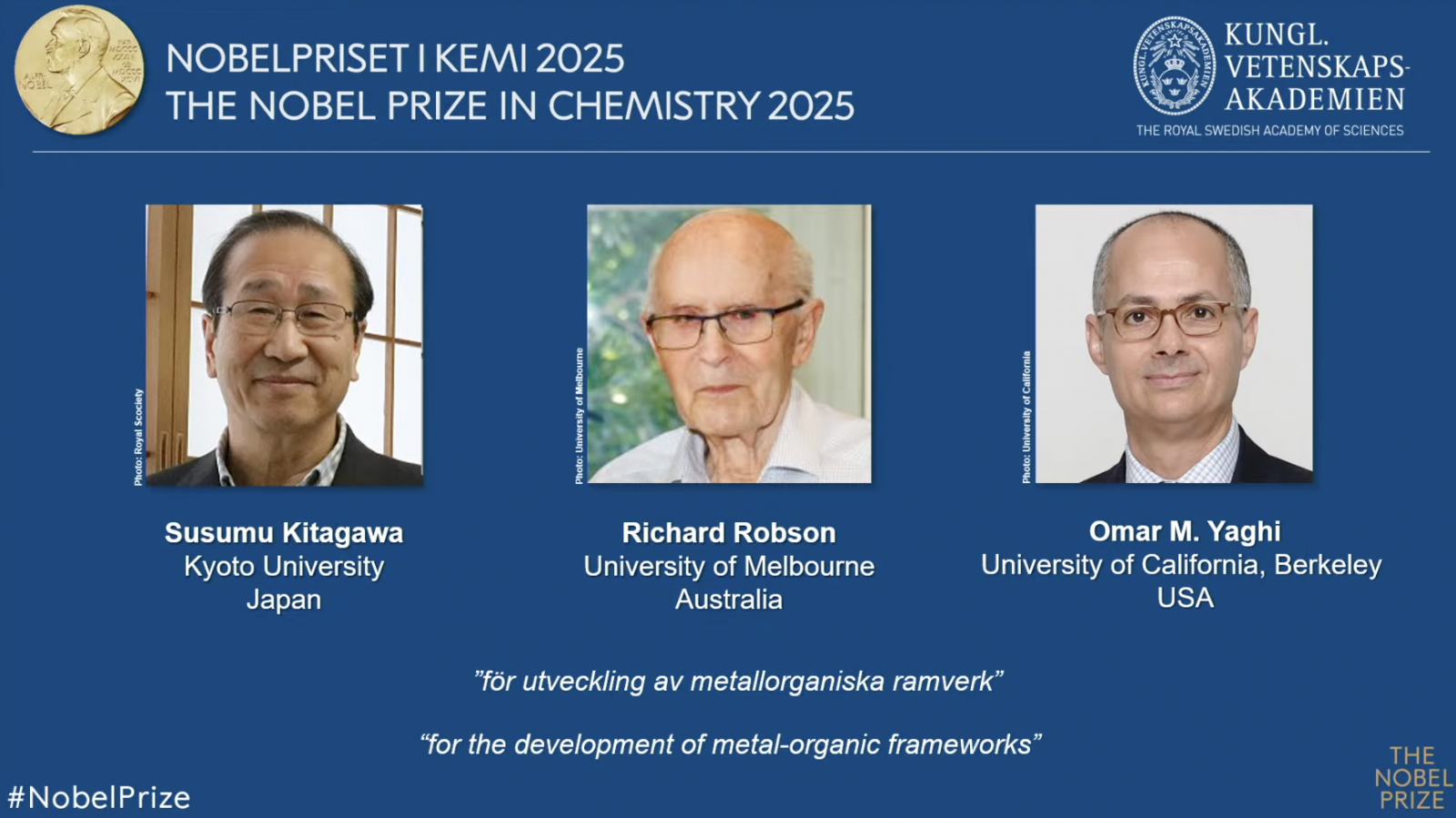

諾貝爾化學獎在台灣時間8日晚間出爐,3名學者開發「金屬有機框架」共同獲獎。(圖片來源:諾貝爾獎)

今年度諾貝爾化學獎出爐,由北川進(Susumu Kitagawa)、羅布森(Richard Robson)和亞基(Omar M. Yaghi)日澳美科學家共享殊榮,表彰3位學者在「金屬有機骨架」(MOFs)研究,助力未來吸碳、捕捉溫室氣體、沙漠空氣水分、減少塑膠污染等,甚至能用在醫療領域,應用前景廣泛。

金屬有機骨架潛力無限,可用於碳捕捉、儲氫

諾貝爾化學獎在台灣8日晚間出爐,諾貝爾委員會指出,2025 年諾貝爾化學獎得主創造一種分子結構,金屬有機骨架(MOF)讓氣體及其他化學物質可流經人工創造出來的大型空間。其中這些「空間」可用於捕捉、儲存人們想要擺脫多年化學物質,包括二氧化碳或永久化學物質(PFAS),潛在應用甚至還包括分解核武等使用的有害氣體。

諾貝爾化學委員會主席林克(Heiner Linke)表示,MOF潛力巨大,帶來先前難以想像、為新功能量身打造材料的新機會。

台灣科技媒體中心8日也舉辦線上解析記者會,邀請專家解析技術與未來發展。中央大學化學系教授謝發坤表示,MOF就像有很多孔洞的海綿體,只是這些孔洞的大小都是奈米或更小等級。MOF在更領域都有高技術前景,包括亞基將MOF應用在吸水,可在沙漠環境下抓取空氣中微量水份,如北川將MOF應用在吸附、分離氣體,用於捕捉二氧化碳與氫氣儲存。

目前各大企業也正評估MOF是否可以用來捕捉發電廠和工廠排出的二氧化碳。謝發坤說明,自己的研究領域是酵素或藥物載體,MOF具有孔洞也有生物相容性,在醫療方面能用於負載和釋放藥物,因此MOF不僅有助於節能、儲氫、吸碳或是溫室氣體,甚至是未來應用在人體,都有應用機會。

1989年羅布森打造一個排列有序、空間寬廣的晶體結構。(圖片來源:Johan Jarnestad/瑞典皇家科學院)

MOF最適用處理新能源,商業化機率高

清華大學化學系教授林嘉和表示,北川曾說過,能源利用已經從固體走到液體,現在與未來會再進到氣體時代,什麼樣的材料才能處理氣體跟離子呢?MOF就最適合用來處理新能源。傳統的孔洞材料具有3大功能:分離、吸附、催化,MOF在這些方面的效能表現更強大,組成也很特別,從無機孔洞變成有機,變化性、物理性、化學性質更廣泛,商業化、工業化機率也高。

不過羅布森接受《BBC》採訪,被問及研究成果潛在應用時,他也謹慎表示,有人認為可結合二氧化碳,解決世界大氣問題,雖然在我看來並不務實,但這些化合物確實能在小範圍內完成吸碳工作。

未來MOF技術成長空間還很大,中央研究院化學研究所研究員兼副所長江明錫解釋,這種立體分子結構內部留有空間,能讓更小的氣體、液體等分子進出。化學家可藉由調控金屬與配體,調整孔洞大小,讓金屬有機骨架可用於儲存、進行化學反應,甚至再把新物質拿出來,用於藥物傳遞等,應用與發展空間都很高。

英國皇家化學學會會長多爾蒂(Annette Doherty)表示,諾貝爾獎每年都頒發給勇於挑戰、為全球社會最大挑戰尋找解決方案的化學家,上述挑戰就包括醫療保健、環境保護、潔淨能源,以及為每個人提供食物和水資源。