%20(1).jpg)

企業需要採取系統性的永續策略重構,以應對美國關稅造成的各面向影響。(圖片來源:iStock)

本文從永續顧問角度分析美國對台20%的對等關稅政策,將對企業ESG面向造成的影響、風險與機會(IROs);並提出「3R永續轉型心法」與「韌性導向的永續轉型框架」作為因應策略。讀者將了解在短期關稅衝擊下,企業若能透過組織韌性導向的永續策略重構,並堅定投入對組織具重大性的ESG主題,不僅能化危機為轉機,更能建立長期競爭優勢。

根據經濟部國際貿易署統計,美國除了是台灣第二大貿易夥伴,更是台灣最重要的出口市場之一,2024年台灣對美國的出口總額就高達111.3億美元,佔總出口比例23.4%,顯示台美的經貿關係長久以來密不可分。

而美國總統川普2025年7月31日簽署行政命令,將於下周8月7日正式實施對台灣20%的「對等關稅」政策(涵蓋全部出口至美國產品,已經受到第232 條關稅約束例外),雖遠低於4月初公布的32%,不過仍略高於台灣主要競爭對手日本、韓國的15%。對於與美方貿易的企業而言,這不僅是成本問題,更是重新檢視組織韌性與永續發展策略的關鍵時刻。

關稅政策背景與受衝擊產業

川普曾多次表示「關稅是字典中最美的詞(Tariff is the most beautiful word in the dictionary)」,這波對全球企業衝擊甚鉅的關稅核心思想,即源自其「對等關稅(Reciprocal Tariff)」原則,旨在重新平衡全球貿易關係並解決美國龐大的貿易逆差,以保護美國製造業並回應長年貿易逆差所構成的國安威脅。

根據美國商務部的統計數據,雖然台灣對美貿易逆差規模不及中國,但長年的貿易逆差仍是川普政府啟動貿易談判的關鍵考量之一,希望透過關稅施壓促使台灣在市場開放、法規鬆綁等方面做出更多讓步。

受衝擊最嚴重的產業包括:

- 替代性高、價格敏感度高的產品,且通常有許多來自其他國家的競爭者。如日本、德國的產業,包含機械設備與工具機業、腳踏車與零配件業、塑膠與橡膠製品業,20%的關稅將直接侵蝕其價格優勢。

- 單一產線、高度依賴台灣出口的企業。包含許多台灣的傳統產業,特別是中小企業,其生產基地主要集中在台灣,並且長期以美國為核心出口市場,如部分電子零組件業等缺乏海外生產線,無法輕易將產線轉移至未受關稅影響的國家。

不過對於全球化布局完整的企業,或是如台達電、光寶科等核心技術無法被複製的高階機械設備、精密儀器企業,主要影響在於加速供應鏈的區域化調整,但對其整體營收的影響較小,也凸顯組織韌性與ESG(環境、社會、治理)策略的重要性。

ESG四大面向的影響、風險與機會(IROs)分析

學術研究與企業永續發展實務經驗顯示,將ESG標準整合至核心策略能有效強化企業的永續績效與抗風險能力,此波關稅挑戰將促使企業需要從「影響、風險與機會(Impact, Risk, Opportunity, IRO)」的角度重新評估其永續策略。

IRO核心目標是確定公司永續發展報告中重要內容的基礎,透過識別和評估IROs,企業可以優先考慮關鍵的永續發展議題。目前「歐洲永續發展報告準則」(ESRS)與國際報告準則(GRI)也都將IRO納入報告標準,企業必須透過營運影響性與財務重要性進行雙重重大評估,確認哪些永續發展主題具有重要性並優先進行風險管理。在 S&P Global 發布的最新 The Sustainability Yearbook 2025 裡,獲得高評級的 Allianz SE 與 Poste Italiane S.p.A. 亦已使用IRO來鑑別雙重重大主題。接下來,顧問初步分析 ESG 三方面的影響、風險與機會供企業參考:

|

面向 |

影響與機會 |

風險與挑戰 |

|

治理面向:風險管理的重新構建 | 關稅壓力迫使企業重新檢視供應鏈布局,建立更具彈性的風險管理機制,包括地緣政治風險評估、供應商多元化策略,以及與政府部門的溝通協調能力,強化治理組織的長期韌性,使其更能應對未來的不確定性 | 急於因應關稅衝擊的企業,可能在決策過程中犧牲透明度與利害關係人溝通,如匆忙選擇海外投資地點時,可能忽略當地的法規風險評估或社區關係建立;另外,為了短期經濟考量,企業可能將永續發展的考量放在次要位置,形成潛在風險因子 |

|

環境面向:範疇三與碳洩漏 | 生產本地化可大幅減少跨國運輸的碳排放,降低產品碳足跡與範疇三之碳排放,符合全球淨零碳排的趨勢。此外,為符合各國更嚴格的永續法規,如歐盟的企業永續報告指令(CSRD)和永續金融揭露規範(SFDR)等,企業在新的生產基地可能會採用更環保的製程和技術 | 部分企業為了規避關稅,可能選擇將生產基地轉移到環保法規相對寬鬆的國家,形成「碳洩露(carbon leakage)」;同時,為了加速設廠,企業可能會將環境評估等永續考量簡化,如水資源、廢棄物管理,增加對當地環境的衝擊 |

|

社會面向:在地與國內就業與法規的平衡 | 企業投入研發創新以提升產品競爭力或擴大在台投資,有助於穩定國內就業,創造更多高階研發職缺;另若選擇在地設廠,也將創造海外就業機會與規劃人員培訓,增加社區連結與員工能力 | 短期的經濟衝擊可能導致企業裁員或縮減規模,對勞工權益和家庭生計造成負面影響;另外,若無良好的海外人員管理政策,可能會引發勞資糾紛、童工或血汗工廠等社會問題,損害公司的品牌聲譽 |

企業需要採取系統性的永續策略重構,以應對關稅造成的各面向影響,筆者提供「3R永續轉型心法」供發展方向參考:

- Resilience(韌性):建立能夠快速適應外在環境變化的營運模式,包括供應鏈彈性、財務韌性,以及組織學習能力。

- Responsibility(責任):在面對衝擊與轉型過程中,始終將ESG納入決策考量,避免為了短期利益而犧牲長期的永續價值與競爭力。

- Regeneration(革新):不只是適應變化,更要透過技術創新、循環經濟等方式,為組織經濟、社會與環境創造正面影響。

其中,利害關係人溝通的透明化仍必須持續提升,強化與員工、社區、投資人等關鍵利害關係人的溝通,可以降低轉型阻力,也能爭取更多支持與理解。(企業可使用國際標準「AA1000 SES 利害關係人議合標準」鑑別優先關注之利害關係人)。

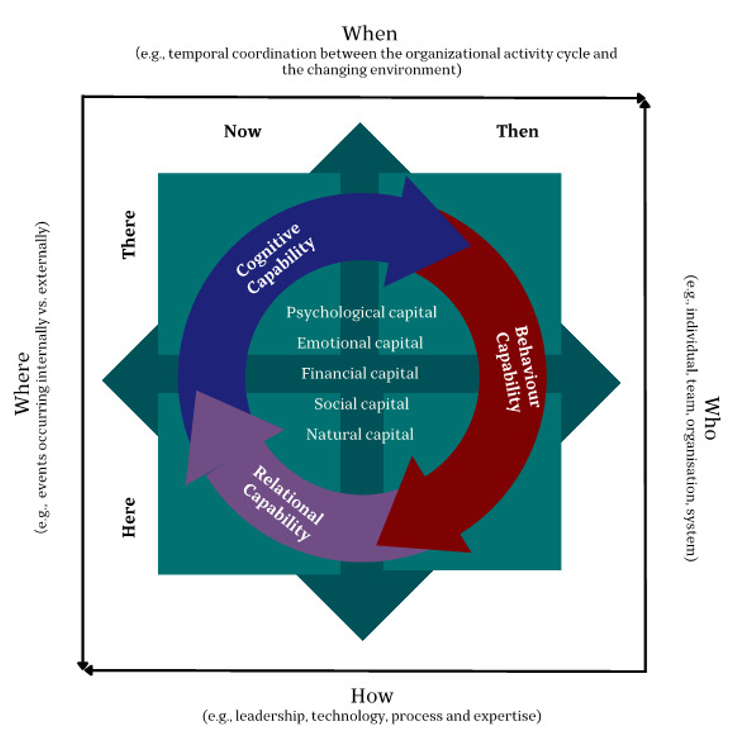

韌性導向的永續轉型框架

實務上,企業可借鑒商務組織 Academy of International Business(AIB)發布的組織韌性理論與學術研究,採用「韌性導向的永續轉型」策略來因應關稅挑戰。此研究將韌性視為一種複雜適應系統(Complex Adaptive System, CAS),並強調組織韌性的三大核心能力:認知、行為與關係,我們可將此應用於永續發展管理,以確保組織制定永續策略能確實強化營運韌性。

(未來工作的策略韌性/圖片來源:An Overview of Organizational Resilience in Research and Strategy: Implications for the Future of Work)

- 認知:適應性韌性(Adaptive Resilience):

此為組織如何感知和解釋不斷變化的環境,透過建立組織人力資本管理機制,促進工作場所的正向行為並形成賦權文化,設置能夠快速適應外在環境變化的營運模式,並投資員工技能提升與組織學習能力,培養面對不確定性的適應能力。 - 行為:價值創造韌性(Value-Creating Resilience):

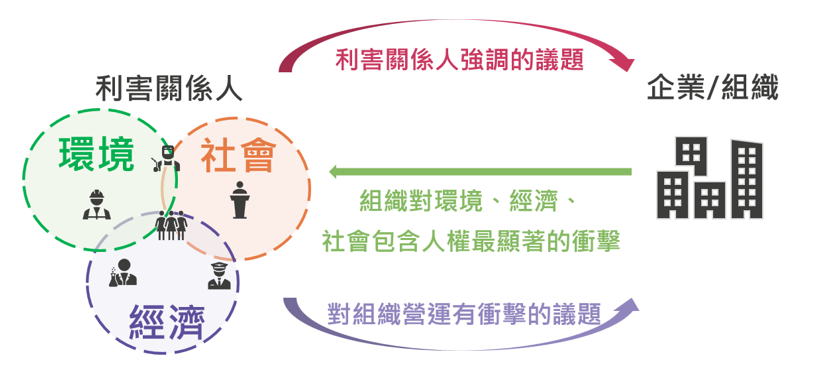

此項強調組織如何運用知識和技能來識別或重新配置所需資源以實施策略──也就是不只適應變化,更要創造正面影響。企業可以透過「GRI重大主題鑑別」,優先確認資源投入主題,並重新定義成功指標,從單純的財務績效擴展至綜合性的永續價值創造。 - 關係:利害關係人韌性(Stakeholder Resilience):

此為確保組織創造條件使感知和行動保持一致,包括內部和外部的連結與合作,除了在轉型過程中,內部高層應始終將ESG議題納入決策考量外,也應強化與多元利害關係人的溝通,以應對內部、外部的衝擊影響,符合GRI 2021版本強調的重大主題的雙向意涵。

(GRI 2021年版本要求企業除識別利害關係人關注的組織永續議題外,也應納入企業對利害關係人造成的環境、經濟、人與人權造成的衝擊/資料來源:CSRone)

面對變局,只有韌性才能為永續贏得未來

川普的20% 對等關稅政策對台灣企業而言,既是挑戰也是機會,關鍵在於企業能否以永續發展的視角,將短期的成本壓力轉化為長期的競爭優勢。透過系統性的策略規劃與執行,企業不僅能度過這波關稅風暴,還能建立更具韌性與永續性的商業模式。在這個充滿不確定性的時代,唯有將永續發展深度融入企業策略,建立韌性導向的營運模式,才能在變局中找到新的成長動力。

※本文轉載自《CSRone》,原文連結在此。文:李宜蓁

.jpg)