新動智能設計出智慧充電管理系統,能夠即時串接車輛的電量狀態。(攝影:侯俊偉)

凌晨的大客車總站,燈還亮著,站務員還沒睡。

他一邊盯著Excel表格與發車班表,一邊計算每台車的剩餘電量與出勤時間,要在車站有限的總功率中,排出一個能讓所有班次準時出發的充電順序。排錯一筆,隔天第一班車可能無法發車,整個運輸調度也將全面延誤。

這樣的場景,在台灣多數電動巴士場站每天都在發生。隨著交通部規劃在2030年全面汰換燃油大客車,大客車電氣化進度快速逼近。而在充電需求越來越密集的車站現場,也開始出現另一種挑戰,在電力有限的情況下,該怎麼分配,現場往往缺乏明確的依據。

「我們進場時,他們還在用Excel手動排電。」新動智能總經理詹嘉文這樣說。這家由台師大與北科大學術團隊創立的新創公司,選擇從車站營運流程著手,建立一套能協助充電決策的系統架構。

不是硬體不夠,是「排電」的邏輯跟不上

新動智能的核心技術,不在充電速度,也不在設備數量,而是在「電怎麼分、該分給誰、什麼時候分」這件事上,建立一套能即時反應、有效決策的系統。

「以前是一車一槍,誰先插誰先充,這很公平,但完全沒有效率。」詹嘉文這樣形容。他們觀察到,大多數大客車場站每天上演同樣的場景:每輛車都等著出車、每支充電槍都在搶資源,現場沒有系統能針對誰比較急、誰可以等做出判斷,整個調度幾乎是憑經驗在賭。

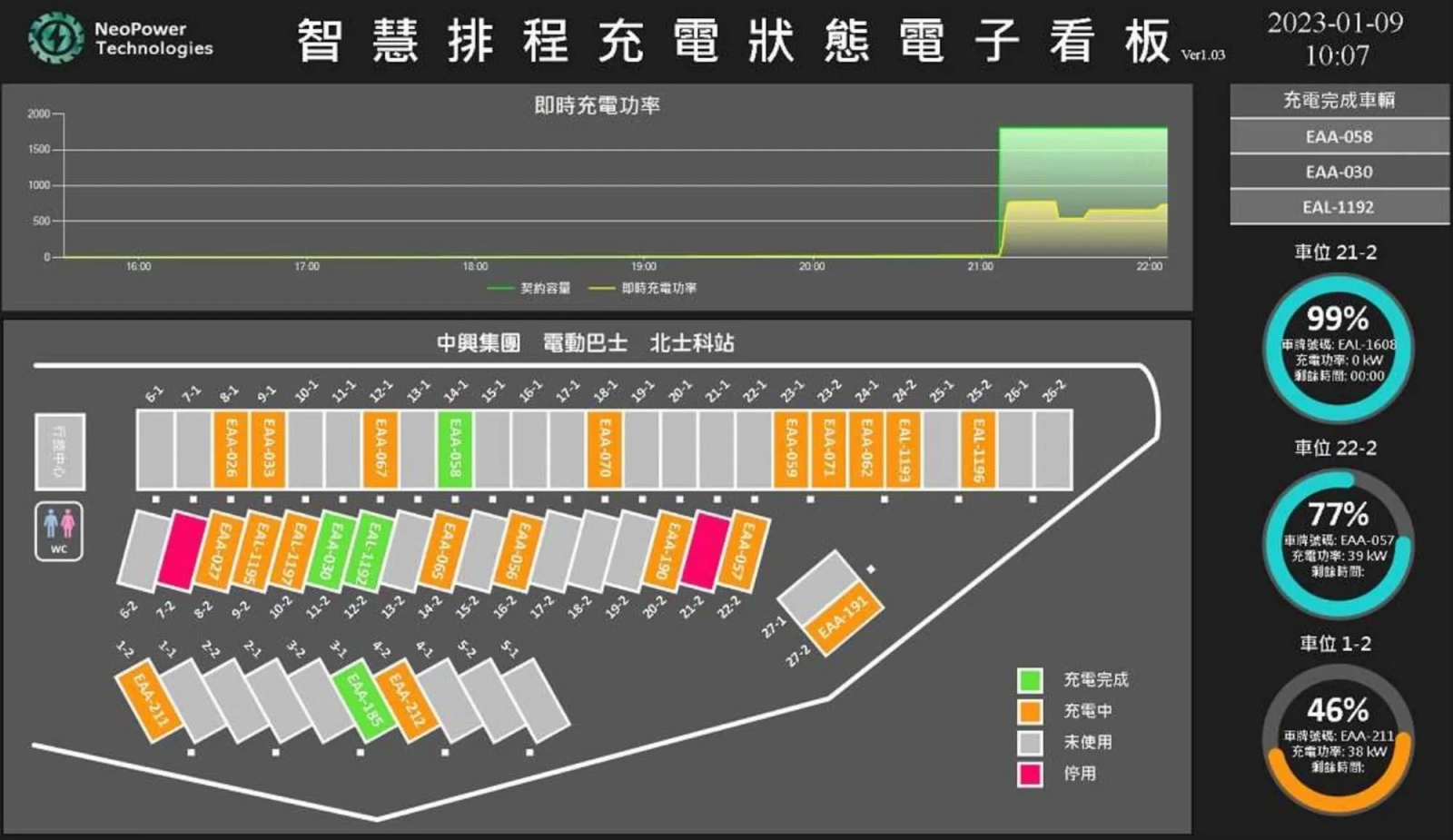

新動智能設計的智慧充電管理系統,能夠即時串接車輛的電量狀態、下一班出車時間、電池溫度與健康程度,並整合場站當下的總功率、用電上限與電價區間等條件。這些資料會不斷送入後端演算法中,每15秒自動重算一次場站整體的充電排程,動態分配每支充電槍的供電順序與電流大小。

新動智能與站務員密集討論後,設計出一套駕駛專用的顯示畫面,提供即時充電進度圖像化呈現。司機能在休息室查看螢幕,看到自己的車在哪個位置、目前充了多少電,並且能預估是否足夠發車。(圖片來源:新動智能)

當某台車即將出發、但電量明顯不足,系統會自動提升其供電強度;相對的,電量足夠、出車時間較晚的車輛則會延後補電,讓出功率。若偵測到電池溫度過高,系統會暫停充電等待降溫;遇上電池老化的車輛,則會主動降低電流強度,以避免損耗加劇。這些判斷與調整,不再倚賴人力與經驗,而是讓每一度電用得剛剛好。

目前,這套系統已在中興巴士北士科站穩定運行,並拓展至統聯客運、亞通等多家業者的場站。以內湖為例,系統上線一年內,便協助營運方節省超過新台幣800萬元的電費與營運成本。

詹嘉文表示,許多業者一開始對導入系統持保留態度,他們便以模擬資料實際跑出排程結果,「不靠講的,直接算給他們看。」逐步打開合作契機。

同時,新動智能也將這套系統接入台電的「需量反應」計畫。在用電尖峰時段,系統能主動調降場站總負載,避免超出契約容量、降低被罰風險,也為電網分擔壓力。詹嘉文補充,根據團隊的模擬與實際經驗估算,若場站穩定參與,一年可望額外創造約新台幣160萬元的收益。

這不只是省錢,也讓原本只能乖乖繳電費的場站,開始參與到電網調度中,變成能靠「用電彈性」創造價值的能源節點。然而,面對熱鬧的充電樁市場,新動智能為什麼從大客車開始?

從軟體邏輯切進場站現場,新動智能如何走進大客車場域?

新動智能的創業起點,其實並不是為了解決充電場站的問題。

這是一個來自台灣師範大學與國立臺北科技大學的學術團隊所組成的新創,起初的構想是開發一套能優化能源排程的系統。他們希望透過演算法與雲端平台,從系統層級解決「能源該怎麼分配」的問題,完全不碰硬體。

「我們一開始只是想寫一個系統,用演算法來優化能源管理,沒有打算碰硬體。」詹嘉文回憶。但很快就發現,光靠雲端平台沒辦法落地,沒有實際場域資料,效益無法驗證,就沒人願意買單。

為了讓系統能商業化,他們一度考慮是否要自己做硬體搭配,但對於幾位學術背景出身、靠自有資金起步的創業者來說,從零打造硬體供應鏈的成本與難度過高。「要做硬體,實在是非常非常辛苦的一件事。」詹嘉文坦言。當時團隊覺得什麼都可以做,但也正因為沒有實際下場,看不清楚問題的全貌,反而一度陷入方向不明的混亂。

轉機來自2022年交通部啟動的電動巴士智慧充電試辦專案,讓新動智能第一次有機會將系統導入實際場站。這不只是技術部署的開始,更是他們第一次看清楚整個產業的核心問題:資料分散、設備無法互通、班表與車輛行為對不起來,場站根本沒有一套能統整決策的邏輯系統。

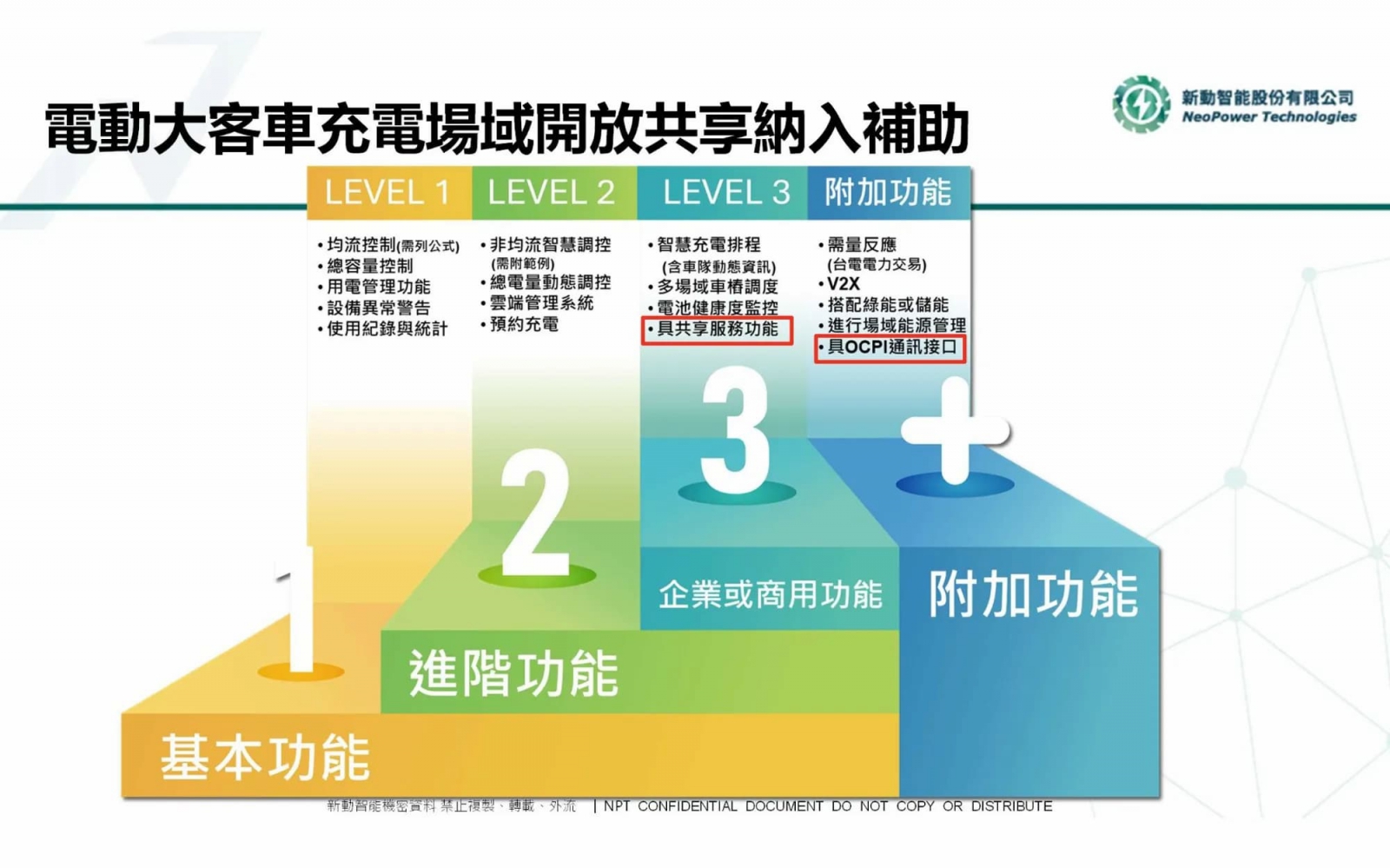

也因為這些第一手經驗,他們開始把觀察轉成回饋,協助政府釐清問題邏輯,甚至參與了統一充電協定的討論,為後續制度設計打下基礎。從那一刻起,他們才真正聚焦,從純軟體邏輯轉向整合場域資訊,打造一套橫跨車輛、充電設備、排班邏輯與電力管理的決策平台。

而他們一開始選擇「做軟體、不碰硬體」的策略,如今回過頭看,反而成了關鍵優勢。他們不需承擔建樁與設備資本,也不被單一品牌或平台綁定,反而能開發出真正中立、跨品牌、可擴充的能源決策系統。

「我們就是從系統的角度看這個問題,而不是從單一設備出發。」詹嘉文說,「這讓我們後來有機會參與整個智慧充電制度的分級設計,也能很自然地串接不同的業者、車廠與平台。」

新動智能不是因為「準備好」才出發,而是因為走進現場、看見問題,才把原本的技術與市場真實需求對上。而這樣的起點,也讓他們成為目前市面上少數能以「軟體中立者」角色打通場站、生態系與政策三方的團隊。

新動智能參與政府充電協定的統一討論,並進一步協助建立智慧充電的「場域分級制度」,將場站功能劃分為Level 1至Level 3,成為政策與產業接軌的橋梁。(圖片來源:新動智能)

不只攻進大客車場域,下一步統整各項資源

完成大客車場站的系統部署後,新動智能的下一步,不再只針對單一場域優化充電,而是著眼於整座城市的能源協作網絡。

有了大客車場域的實戰經驗,新動智能漸漸發現整體充電產業的另一個痛點,各系統之間的資訊斷裂與管理邏輯不一致。每個營運商都有自己的排程規則、平台格式與介面語言,導致各場站之間難以共享資源,城市裡的充電基礎建設也無法形成整體協作。這樣的問題,在跨品牌、跨營運商的充電生態中尤為明顯。

「我們不是想做最大的平台,也不是要去統一這個市場,我們只是想讓每一個人都可以彼此接得上。」詹嘉文說。

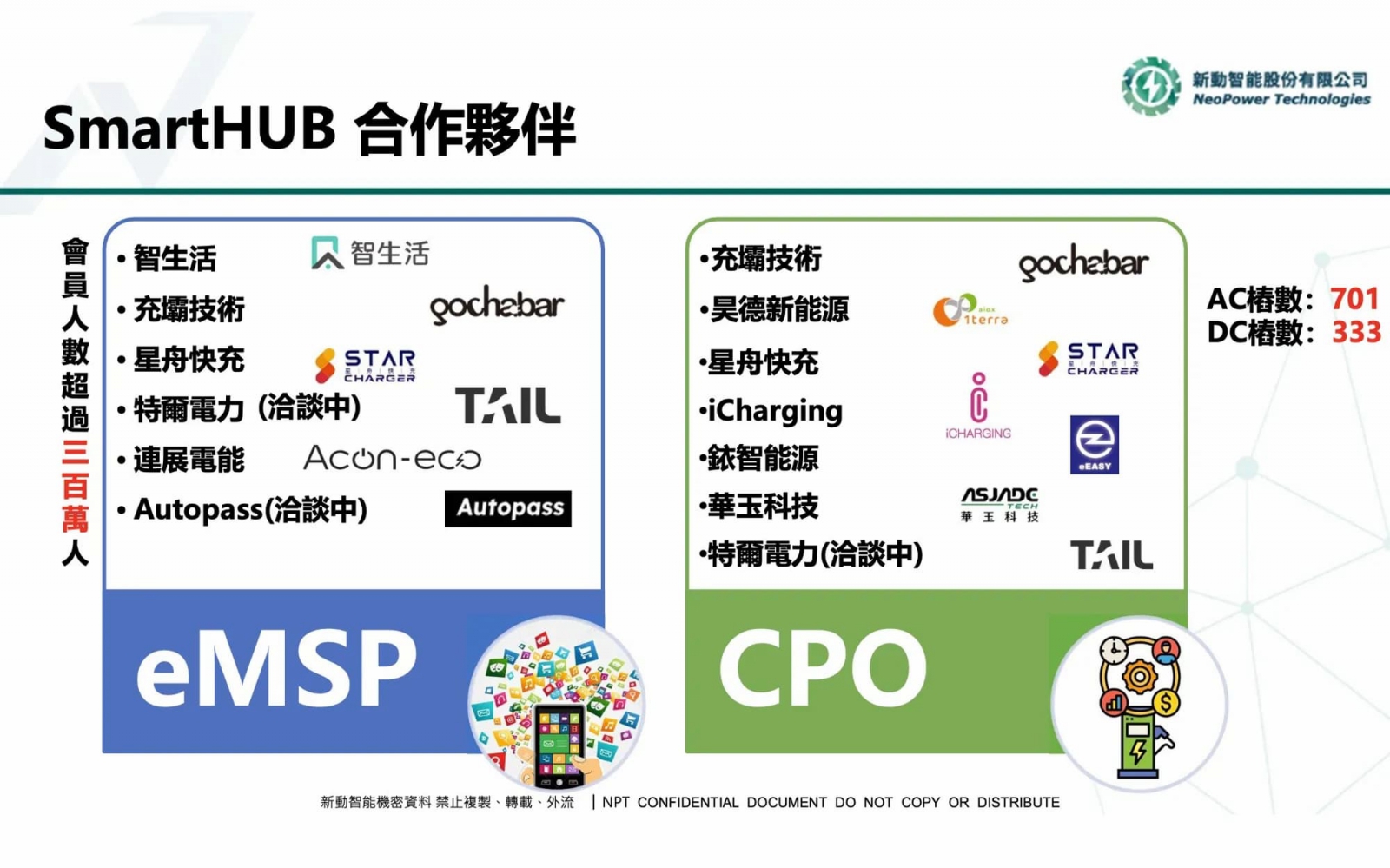

基於這樣的目標,他們預計在9月推出SmartHub,一套用來協調充電網絡中不同角色之間資料流與決策邏輯的中立系統架構。

SmartHub並不是一個提供終端操作介面的平台,而是資料交換與協作架構,專為電動車充電產業設計,能串接不同品牌的充電樁、車廠、營運商、電動車服務平台與電力公司。它在資訊層上進行翻譯、整合與協調,讓城市中的各種系統,即使格式不一樣,也能彼此理解、同步運作。

系統支援OCPP、OCPI等國際協定,目前已與多家國內業者完成串接,具備跨平台充電漫遊、資料共享、即時狀態中繼與清算能力,成為一個讓充電基礎設施得以互通的資料中樞。

「很多平台只是做資訊傳遞,但我們希望做的是讓不同角色能共享邏輯、參與決策,這才有機會讓電動化變成一個協作的網絡,而不是一堆彼此無法對話的獨立節點。」詹嘉文補充。

SmartHub是一套專為充電產業設計的資料協作架構,能整合不同品牌的充電設備與平台,即使格式不一樣,也能翻譯資訊、同步邏輯,讓整座城市的能源系統彼此協作。(圖片來源:新動智能)

此外,新動智能也與一間日本國際大廠合作,導入其累積30年的電池行為模型資料,應用於場站內的能耗預測與建模優化。這讓他們在導入新場站時,不再需要重頭觀察每種車型與電池特性,能直接預測功率需求與排程策略。原本需時三至六個月的部署流程,如今只需兩週即可完成,大幅提升場站導入效率與彈性。

這場合作也被視為切入日本市場的前哨。「我要先讓他覺得他的技術在我們系統上很有價值,讓他自己想推到日本。」詹嘉文說。與其急於出海,他們更重視的是,如何讓自己成為一個可被信任、可被接上的標準。「我們沒有急著出海,而是想先把自己變成一個能被接上的系統。」詹嘉文強調。

創業快問快答

Q:最常被客戶或投資人問起的事情?您會如何回應?

A:客戶永遠只在乎這套系統為他們省了多少錢、節省多少人力及帶來多少便利性 我們的回應就是直接讓我們其他的客戶讓我們說話及攤開真實的營運數據,讓客戶為我們說話是最好且節省的行銷手段。 投資人會問我們這套系統的商業模式、可複製性及未來性在哪? 我們透過訂閱制的方式跟我們的客戶收費,若有衍伸其他如電力交易的額外收入,也會與其分潤。本套系統的架構彈性、容易擴充、複製及跨接其他系統,所以很容易地可以複製到其他的車種,如電動物流車、乘用車或計程車等。

Q:要達到下一步目標,團隊目前缺乏的資源是?

A:目前公司因應業務的增加及智慧充電漫遊平台的上架,皆須擴增人才,當公司擴展到一定的規模後,便會面臨營運管理上的問題及業務人才的培養,因此,透過增資,我們希望能夠快速地將上述問題解決。

Q:創業,教會了你哪些事?簡單分享創業至今以來的心得感想?

A:創業至今除了必須扛下來自客戶、股東、員工多方的壓力外,能成功就必須相信自己,對各方謙虛務實,帶人圓融,機會來的時候堅持把握,沒有永遠的敵人,就會有永遠的朋友。

團隊資訊

公司名稱:新動智能股份有限公司Neopower Technologies

成立時間:2020年

產品名稱:智慧充電系統

官方網站

※本文轉載自《創業小聚》。原文標題:〈專注解決「誰先充電」問題,新動智能讓大客車場站一年多賺160萬元〉,文:詹蕙瑜