森之崎水再生中心水力發電站的水力發電機1號機。(圖片來源:全國小水力利用推進協議會)

編按:台灣正逐步推動廢水能源化,然而同樣設置於污水處理廠內的小水力發電系統,卻因法規將其視為「非自然水流」而未被納入《再生能源發展條例》與相關補助機制。台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中認為,小水力可成為處理廠穩定創能、就地供電的在地解方,若能參照日本經驗、比照節能減碳補助機制將其納入法規,不僅能強化地方能源自主,也有助公共設施落實淨零。

台灣正邁向淨零轉型,各縣市政府也積極推動公共設施的節能減碳。然而,長年以來高居公共事業耗能之冠的污水處理廠,卻尚未被完整納入能源回收政策架構。根據統計,全台污水處理廠年耗電超過2億度,是公共事業中「用電怪獸」。

這些處理廠全年無休、負荷穩定,理應具備發展就地供電的理想條件。以一座每日處理水量約10萬噸的污水處理廠為例,若裝設近100kW的小水力發電設備,年發電量可達60萬度,等同減碳約62噸、節省電費近180萬元,具備實質的能源與環境效益。

中科污水處理廠放流渠。(圖片來源:台灣小水力綠能產業聯盟)

法規未將污水廠再發電納入小水力,錯失加速淨零機會

然而,小水力的發電潛力在制度中長期缺位。由於污水處理廠內的水流通常需經泵浦加壓,將廢水送至各處理單元,因此其動能屬於人為輸送,不符合《再生能源發展條例》中對小水力發電需以「自然水流」為基礎的定義。在此前提下,即使其具備穩定的綠電生產能力,仍無法納入再生能源躉購制度(FIT)與綠電憑證(T-REC)體系,也難以比照其他能源回收措施申請補助。

更令人遺憾的是,現行政府補助節能設備的政策目標就是減少台電供電之使用量,間接即是減少台電使用石化燃料而產生的排碳量,雖已涵蓋鼓風機、變頻器、馬達等高耗能項目的汰換,卻獨獨將「小水力發電系統」排除在補助之外。當節能與創能成為公共設施同步推進的雙軌戰略,卻缺乏對「未利用能源回收」的制度性支持,這不僅是浪費可行技術,更是錯失加速淨零的契機。

借鏡日本經驗強化政策,台灣也能打造小水力創能污水廠

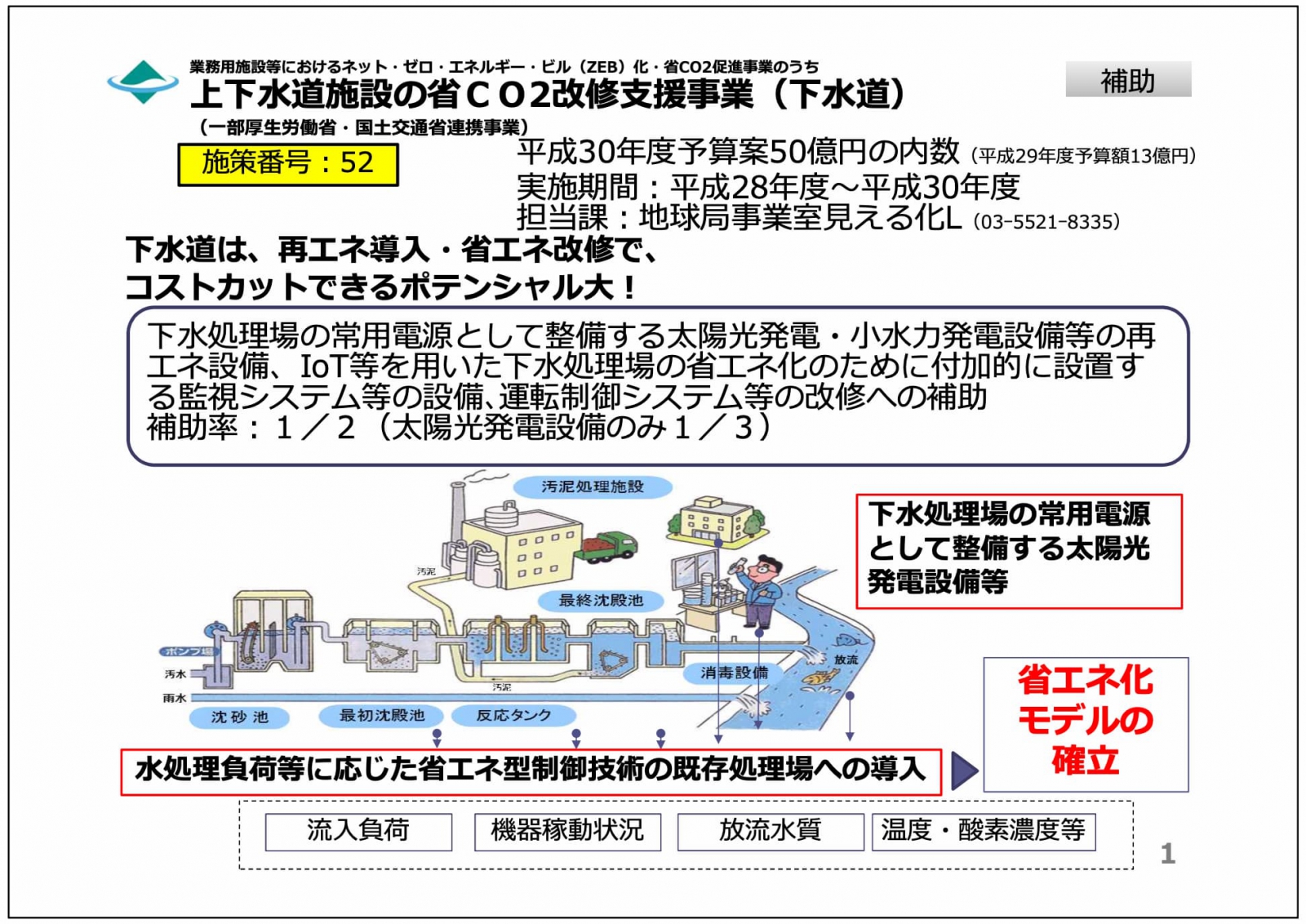

我認為,政府應比照既有節能補助機制,將小水力納入「未利用能源回收系統」項目,提供設備成本3分之1至2分之1的補助,作為鼓勵地方政府與污水主管機關推動建置的誘因。此外,建議環境部與經濟部能源署攜手建立跨部會合作機制,將此類設備納入公共建設的淨零績效評估指標中,協助地方建構中長期能源自主策略。

這方面我們也可借鏡日本經驗。日本環境省近年積極推動地方政府導入以下水道設施為基礎的小水力發電,並提供初期設備補助與審查簡化,促使地方創能結合廠區能源管理,已在多地成功落實,具備參考價值。

日本2018年鼓勵污水處理廠裝置小水力發電的補助內容。(圖片來源:日本環境省)

污水處理廠的能源挑戰不容忽視,但我們也不該放棄任何一個具備潛力的低碳方案。小水力雖非主流能源,卻是地方可掌握、可落地、可長期維運的在地解方。政府若能從制度面給予支持,這些被忽視的水流動能,將真正轉化為公共基礎建設的淨零推進力。

※ 本文為「台灣小水力綠能產業聯盟」合作專欄。原文標題:〈污水處理廠的小水力潛能,不該被制度遺忘〉

(觀點文章呈現多元意見,不代表《RECCESSARY》的立場)

《RECCESSARY》長期徵稿,針對新能源、減碳議題,需要您的獨特觀點,歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄reccessary@gmail.com,文章若採用將經編輯潤飾。