台灣最後一座核能發電機、核三廠2號機已經在5月17日正式停機。(圖片來源:台電)

核三重啟公投將於8月23日登場,外界對地震帶上的核電廠安全疑慮再度升溫。海洋大學地球科學研究所博士王守誠5日在線上公開演說中指出,核三廠不僅座落於斷層帶,更興建在泥岩地層上。台電長期監測顯示,當地存在地層下陷情況,而泥岩承載大型設施的能力有限,是斷層風險外的另一項安全隱憂。

地質研究日新月異,綠盟:應以嚴謹科學態度看核三延役

綠色公民行動聯盟5日舉辦「認識核三公投——能源與地質風險的跨科素養教學與科學資訊應用」線上活動,從能源政策、地質面說明核三重啟議題。綠盟點出過去對於地質研究的認知有限,隨著愈來愈多的地質研究推進,認為應更以嚴謹與科學態度看待核能安全議題。

王守誠表示,核三廠1984年營運,在興建之初,板塊地質學研究與現在有極大落差,雖然馬尼拉海溝的存在已經是科學界認知,但當時對於巨型逆衝斷層(megathrust fault)的危險性缺乏認知。

核三廠座落在琉球海溝跟馬尼拉海溝隱沒帶交會的造山帶,其中馬尼拉海溝長達1,500公里。王守誠根據台電於2015年發表的「恆春斷層地質概況」,指出恆春斷層在約3,300年前曾發生活動,若按照中央地質調查所的分類,已經符合「第一類活動斷層」,地震活動潛勢更高。

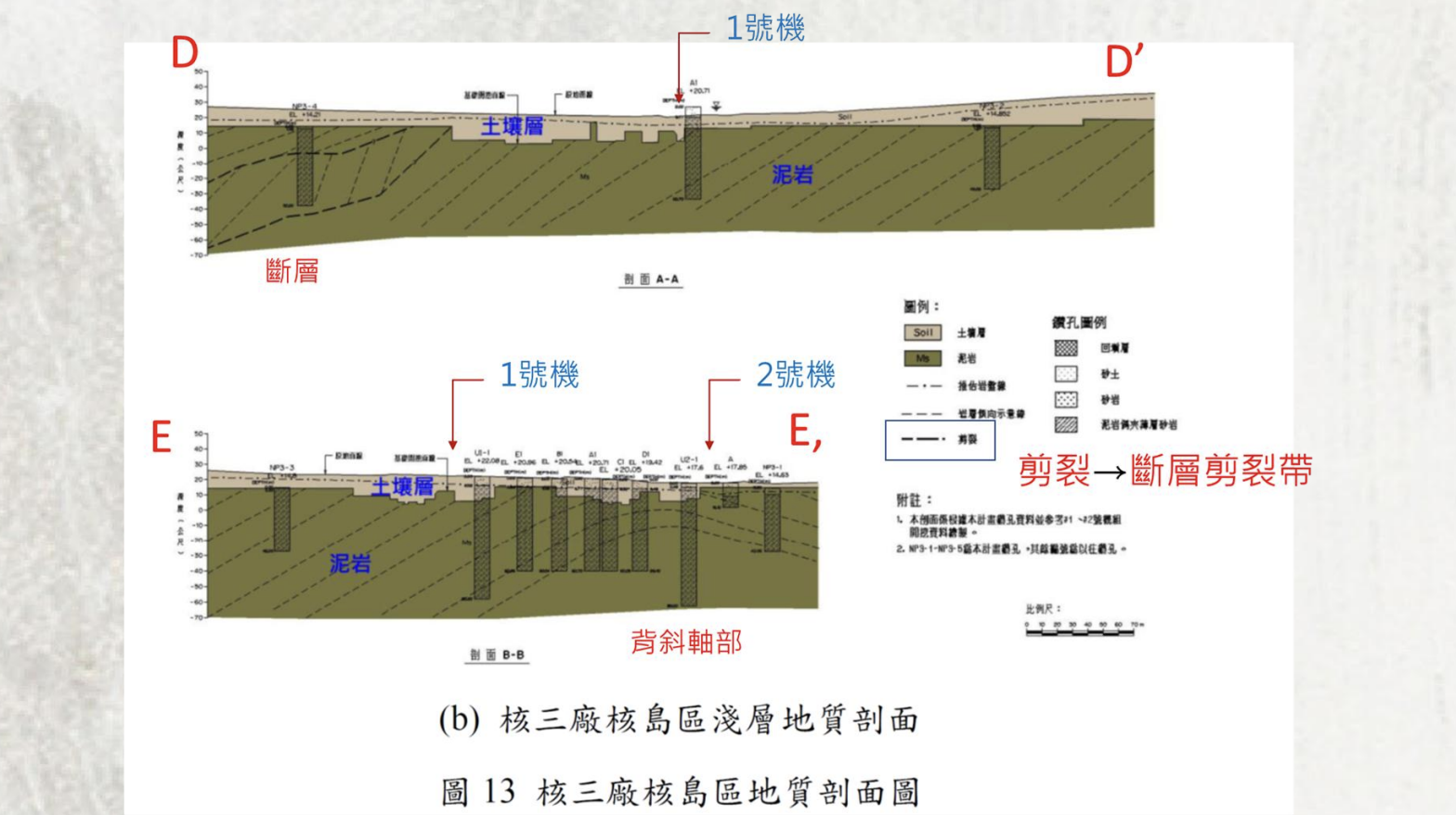

王守誠指出,從台電2022年出版的「地震危害與篩選報告:馬鞍山核能發電廠」報告,核三廠2號機地底剖面圖有明顯的地質擠壓痕跡(向斜與背斜),以及一條斷層剪裂帶,「若要興建核三就必須遠離(斷層帶),但當初發現問題卻沒有處理,過去面對安全問題有嚴重疏失。」

他以台中石岡水壩為例,提到921大地震中受到斷層通過影響,造成三道溢洪閘門結構嚴重毀損,壩體斷裂、操作系統破壞等。「核三最初的耐震能力為0.4g,已經相當堅固,高於台北101的0.3g耐震能力,但即便建築相當堅固,一旦斷層構造通過,仍是另一個隱憂」,王守誠強調。

1984年核三廠建廠地質調查資料圖,引用自「核三廠除役計畫」圖表。(來源:簡報截圖)

台電仍需強化核三廠結構,時程與成本皆未知

311日本福島核災後,台灣所有電廠都重新進行地質調查跟電廠強化評估。綠盟研究員林正原指出,台電也在2022年出版「馬鞍山核電廠報告」,並逐步強化核三廠的耐震係數,從0.4g增加到0.72g,但斷層長度愈長,破壞力就更高,目前報告已指出,最高將面對1.384g,台電還要進行高頻設備、冷卻池耐震強化等,現在核三廠耐震能力仍不足。

王守誠指出,台電曾啟動初步的加速地震評估處理(ESEP),加強用過燃料池耐震強度,但後續反應爐及冷卻系統還在再進行地震安全度評估(SPRA),根據分析及評估結果,經原能會審查通過後,完成一部分結構耐震補強,「但程序跟耐震補強作業需花多少時間與成本尚未知。」

談及日本從一度關閉所有核電廠到核電重啟,林正原表示,311福島核災後日本曾一度關閉55座核反應爐,後續33座則因為地質、成本與電廠老化選擇退役,剩下22座中僅有10至12座有意重啟,也是因為日本大多電力公司為民營,有營運成本考量,大多仍是選擇退役。

日本也有電廠因為底下活動斷層而不得重啟。日本敦賀核電廠2號機因廠區下方存在活動斷層,且無法排除活動可能性,去年8月日本原子力規制委員會的審查結論,認定不符合新的核電廠安全標準。

過去台電也曾為核一廠申請延役,從2008年到2016年的7年間開了300多場會議,最終仍沒有通過。核三過去也都是做除役準備,沒有想過要更換零件,林正原認為,立院自4月18日通過民眾黨「重啟核三」公投案,到5月20日通過,最終敲定於8月23日投票,短短4月間難以釐清許多安全疑慮。

備註:地震震度以地表加速度值來分級,0.4g以上為7級強震。1000gal=1g,數值愈高代表建築的耐震能力越高,是能夠承受地震晃動強度的指標。

.jpg)