環境部今舉辦「2025國際企業論壇:定價而行與國際對接策略研討會」。(圖片來源:環境部)

台灣未來將採碳費、總量管制與排放交易制度(ETS)雙軌並行。環境部次長施文真今(22日)於「2025國際企業論壇:定價而行與國際對接策略」研討會表示,目前正評估ETS交易設計以擴大市場規模,同時確保企業不會面臨重複課徵。她指出,過去碳費制度花費許多時間與社會溝通,未來過渡至ETS階段也將秉持相同精神。

8成企業爭取100元碳費,高碳洩漏事業擬分2大類

環境部長彭啓明指出,實踐淨零排放最重要的是「碳定價」機制。回顧十年前,淨零討論多半出於道德驅動,推動力道有限,直到《巴黎協定》與歐盟碳邊境調整機制(CBAM)出現後,碳定價才真正浮上檯面。台灣目前採行碳費制度,透過企業提交自主減量計畫、搭配高碳排放洩漏係數,逐步推動碳市場政策。

現階段碳費標準費率為每噸300元,若企業提交的自主減量計畫經主管機關核准,碳費可望降至100元甚至50元。彭啓明指出,目前約有8成企業爭取適用100元優惠費率。

施文真補充,為因應美國關稅政策變動所帶來的不確定性,企業繳交自主減量計畫的期限已從原定的6月30日延長至8月底,目前已有125家企業表達申請意願。

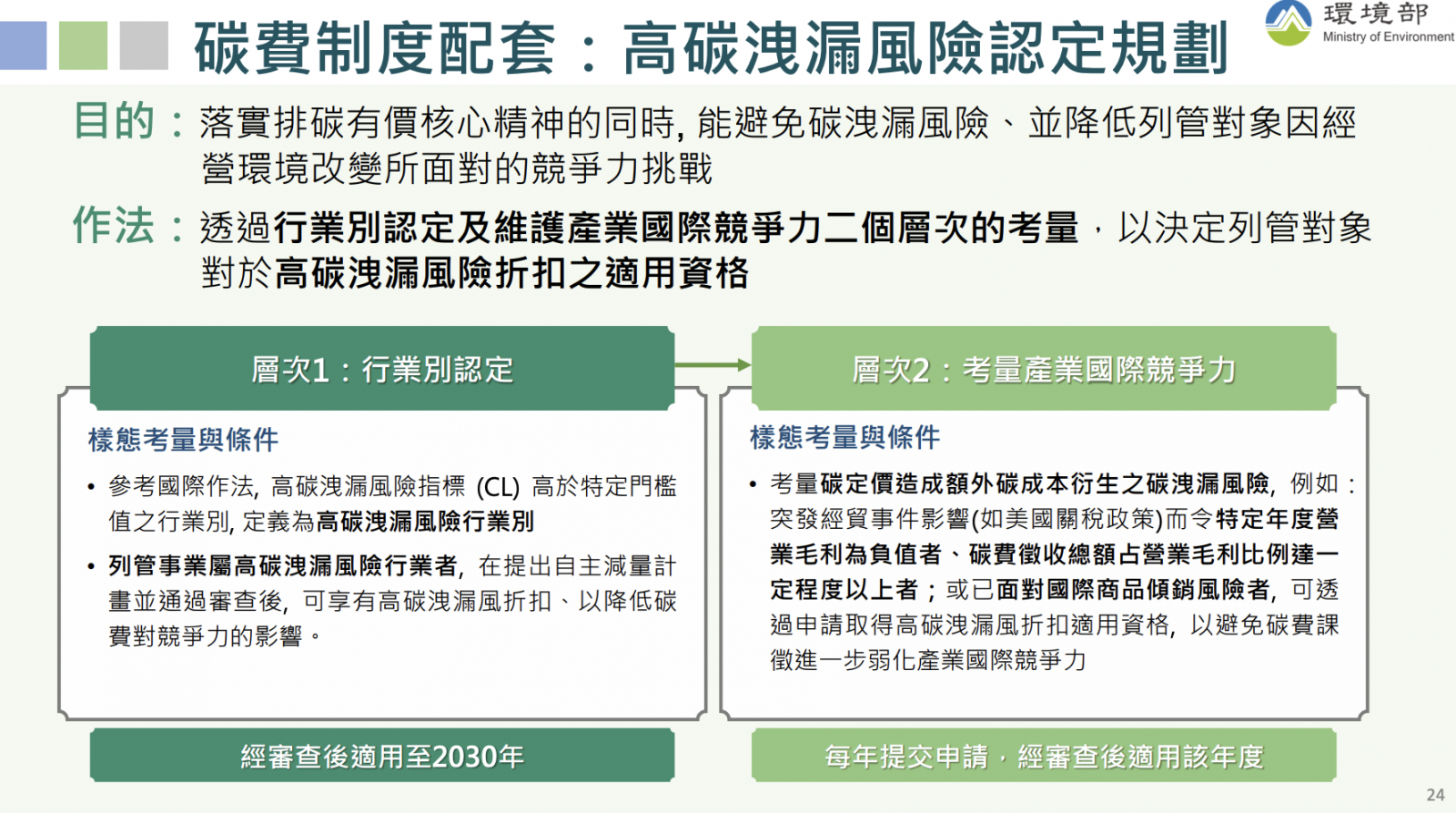

針對高碳洩漏風險事業,環境部也設有優惠費率制度。若企業提出減量計畫並獲主管機關核定,碳費可享2折優惠。施文真指出,除「行業別認定」外,還將考量「產業國際競爭力」評估,例如因突發關稅政策導致年度營業毛利轉負,或面臨商品傾銷風險者,可提出申請以取得高碳洩漏適用資格,避免碳費衝擊產業國際競爭力。

環境部表示,目前暫定的適用條件包括營業毛利為負,或碳費占營業毛利比重達2至3成,初步觀察多集中於資通訊(ICT)產業,適用對象預估少於20家。施文真表示,環境部預計8月上旬召開碳費費率議會,並盼8月底前公布高碳洩漏風險事業的最新認定規劃。

高碳洩漏風險認定分兩類。(圖片來源:環境部)

企業減碳進入「深水區」,接軌ETS需充分溝通

隨著製造業在台灣經濟中占比日益增加,產業減碳壓力也隨之升高。

統計顯示,去年製造業的國內生產毛額(GDP)占比達35.4%,但同時也是碳排大戶。台灣去年溫室氣體總排放量為278.6百萬噸,其中製造業就占141.4百萬噸,占比高達51%。其中電子、石化、鋼鐵、水泥、造紙與紡織等6大產業,更貢獻了製造業碳排的84%。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示,企業減碳的驅動力主要來自法規壓力與供應鏈要求,遲早都得減碳,不如早點開始,「如今不少企業減碳已達深水區,投資設備與人才都是成本。」

面對企業的挑戰,政府也將加強支援。鄒宇新指出,截至今年7月15日,經濟部已輔導6,464家企業進行低碳轉型、智慧化升級與碳盤查報告,補助2,745件個案與大帶小專案,並舉辦531場說明會及1,293場人才培訓課程,希望助力企業綠色轉型。

台灣即將邁向碳費、ETS雙軌制,預計2026年下半年試行ETS制度,並於2027至2028年完成法制化。對此,歐洲在台商務協會能源與環境委員會主席莊昇勳提醒,ETS的設計必須兼顧市場規模與效率,同時考量企業面臨的行政負擔與競爭壓力,未來台灣實施ETS,需要提供更多資源與溝通。

.jpg)