起源與介紹

碳足跡是指一項產品或服務在其完整生命週期中,所產生的溫室氣體排放總量,並以二氧化碳當量(CO₂e)表示。計算範圍涵蓋「原料取得」、「製造階段」、「配送銷售」、「產品使用」以及「廢棄處置」。碳足跡的目的在於找出排放熱點,於合規的同時提升競爭力及滿足利害關係人需求。

繼上篇文章檢視碳盤查與碳足跡的差別、碳足跡種類後,本篇將聚焦碳足跡的實施與盤查、計算公式,以及執行碳足跡的目的。

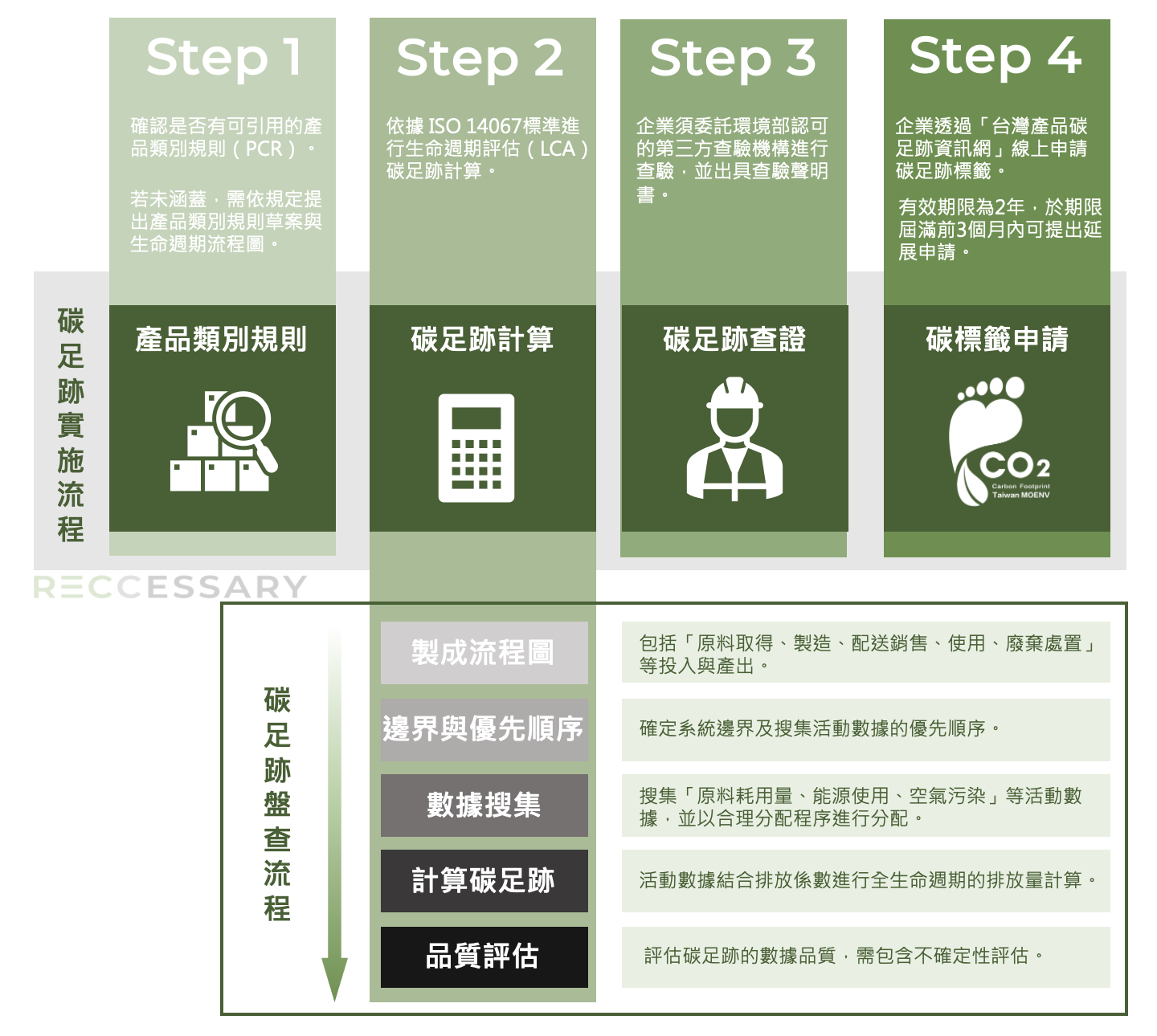

實施流程

Step 1|確認規則

不同產品有不同的特性,為了方便碳足跡的量化與溝通,以國內來說,可以使用台灣產品碳足跡資訊網上的「產品類別規則(PCR)」,PCR相當於一套規定及要求事項指引,規定了各類產品應該怎麼計算。若找不到自家產品適用的現成規則,企業就要先自行提出產品類別規則草案。

Step 2|開始計算

第二步是蒐集產品在各階段的數據,例如能源使用量、物流配送排放、廢棄物焚化與回收,將這些「活動數據」結合「排放係數」得出產品碳排,並換算成二氧化碳當量(CO₂e)。

Step 3|第三方查驗

企業得出確切數值後,須經第三方進行查驗才能拿到「查驗聲明書」。環境部認可的查驗機構如英國標準協會(BSI)、德國萊因技術監護顧問(TUV Rheinland)、台灣衛理國際品保驗證(BVC)、台灣檢驗科技(SGS)等。

Step 4|碳標籤申請

最後,企業可以把查驗過的碳足跡結果,送到台灣產品碳足跡資訊網申請碳標籤。標籤有兩年有效期,期滿前可以再申請延展。

圖1、產品碳足跡實施與盤查架構

計算公式

計算碳足跡時,會依據以下公式對生命週期中的各階段排放量進行加總:

溫室氣體排放量(CO2e) = Σ (活動數據 × 排放係數 × GWP)

- 溫室氣體排放量(CO2e)

- 定義:將一項活動在某段時間內排放的所有溫室氣體,換算成二氧化碳當量(CO₂e)。

- 舉例:一台鍋爐燃燒天然氣,產生的CO₂、CH₄、N₂O皆會換算成「kg CO₂e」。

- 活動數據

- 定義:指「產品或服務產生的使用量」,由於產品及活動本身非常多變,計算的單位也會有非常多種。

- 舉例:鍋爐燃燒「500 MMBtu天然氣」、一架飛機燃燒 「20,000 kg煤油」、紡織廠一年使用「10,000 kWh電力」。

- 排放係數

- 定義:指「每單位活動數據會排放多少溫室氣體」,視活動數據單位的不同,排放係數也會衍生出不同的對應單位。

- 舉例:天然氣排放係數「53.06 kg CO₂e/MMBtu」、航空燃油排放係數「2.28 kg CO₂e/L」、113年度台灣電力排放係數「0.474 kg CO₂e/kWh」。

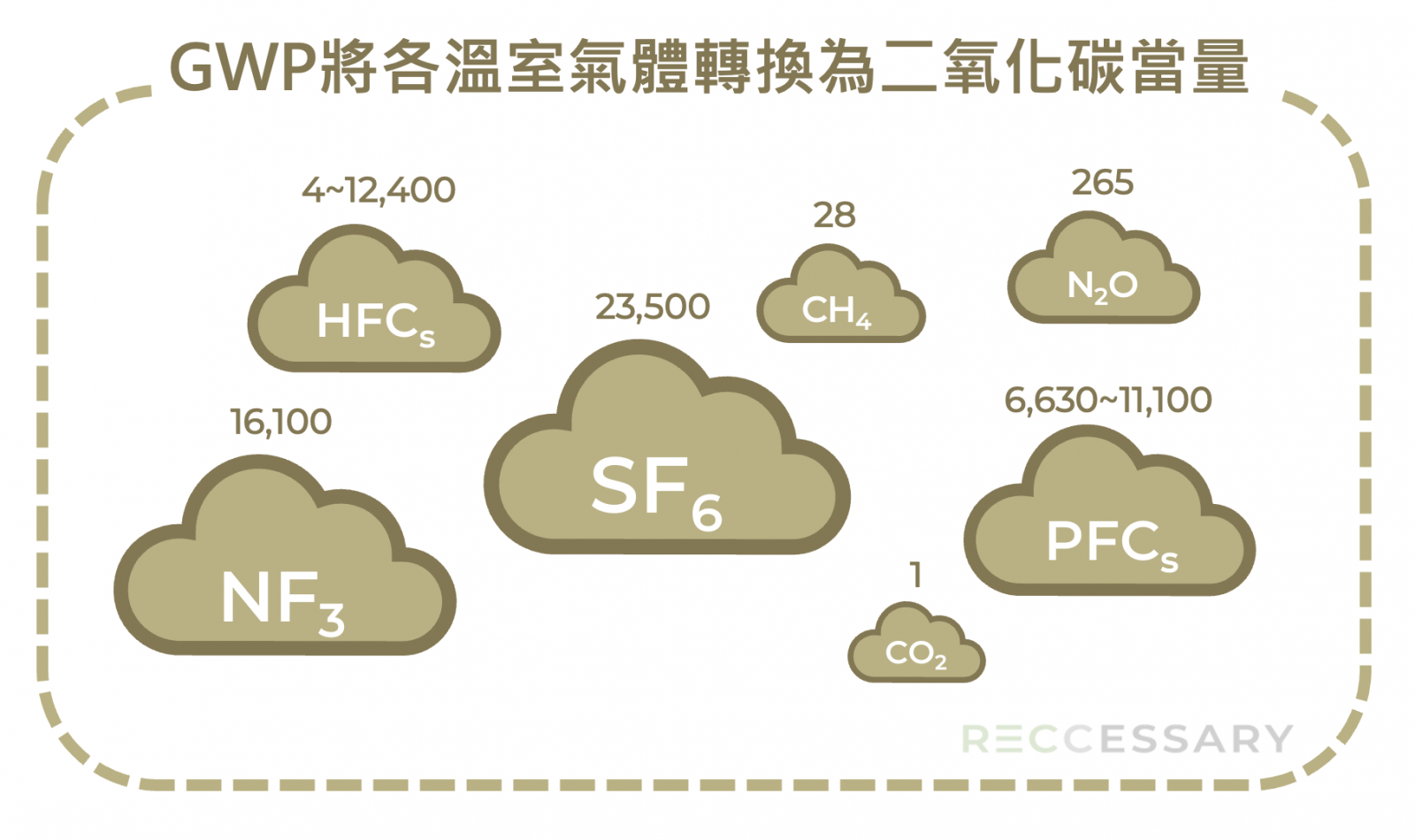

- 全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)

- 定義:由於溫室氣體不只一種,GWP將各溫室氣體都換算成CO₂e的等效量,方便進行加總。

- 舉例:台灣規範全球暖化潛勢應採用百年尺度(GWP100),引用版本為IPCC第五次評估報告,目前規範中的七大溫室氣體GWP如下圖所示。

圖2、IPCC 第五次評估報告 GWP100值

執行碳足跡的目的

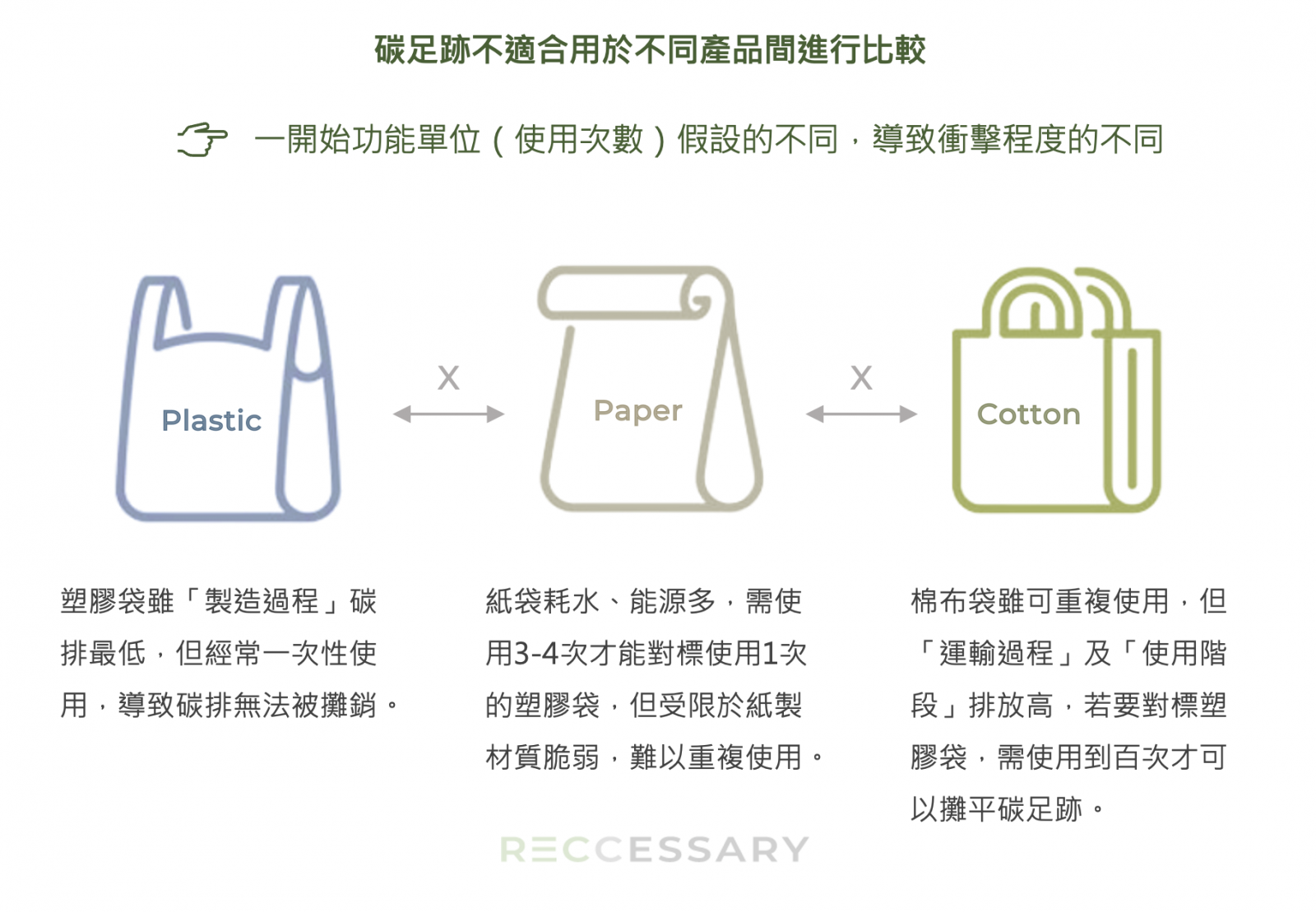

由於不同產品或服務的碳足跡在實際計算時會有不同的假設,例如系統邊界、功能單位、數據來源、地理/時間範圍、廢棄處理假設的不一,導致碳足跡並不適合直接比較不同產品,下圖以塑膠袋、紙袋、棉布袋為例。

圖3、不同產品碳足跡假設有所不同

即便水平比較各類產品較困難,但碳足跡相對而言較適合垂直的對單一產品進行深入優化,具體功用如下:

- 查找熱點:找出碳排熱點進行改善。

- 技術改良:提升能源效率、採用再生能源。

- 風險管理:評估供應鏈碳排,先行應對未來碳關稅壓力。

以棉布袋為例,若在原料、製造、運輸、使用及回收各階段進行優化,就能有效降低整體碳足跡,讓產品更環保、更具競爭力。

圖4、碳足跡適合優化單一產品

由上述可知,碳足跡不僅是碳排量化方法,更是企業管理風險與優化產品的重要工具。透過系統化流程、透明化數據、進而找出碳排熱點並持續改進,企業能合規之餘,掌握減碳契機進而創造長期競爭力。

資料來源

- IPCC Fifth Assessment Report

- UK The Environment Agency: Life cycle assessment of supermarket carrier bags

更新時間:2025/9/5